La democracia, una vez faro con el que Occidente pretendía iluminar al mundo, está perdiendo adeptos. Y Latinoamérica no es una excepción. No hablamos (solamente) de los líderes autoritarios que florecen en el continente como en el resto del mundo: también de quienes han decidido seguirles en su desapego. El último Latinobarómetro acotaba la extensión del desencanto: el apoyo a la democracia no llega ni a la mitad de la ciudadanía del continente.

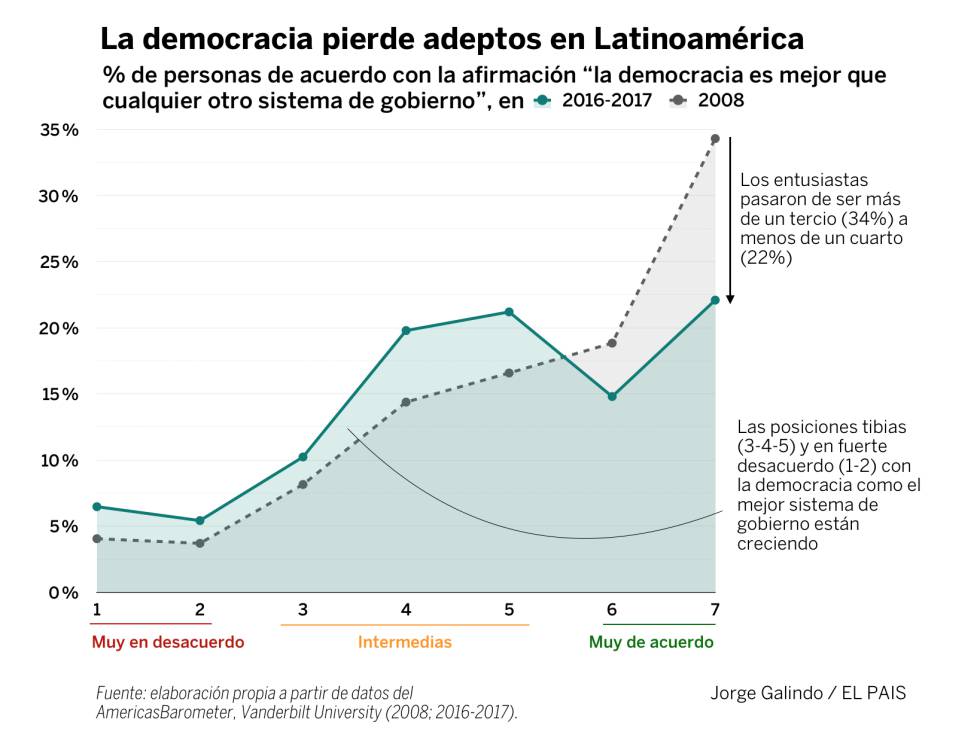

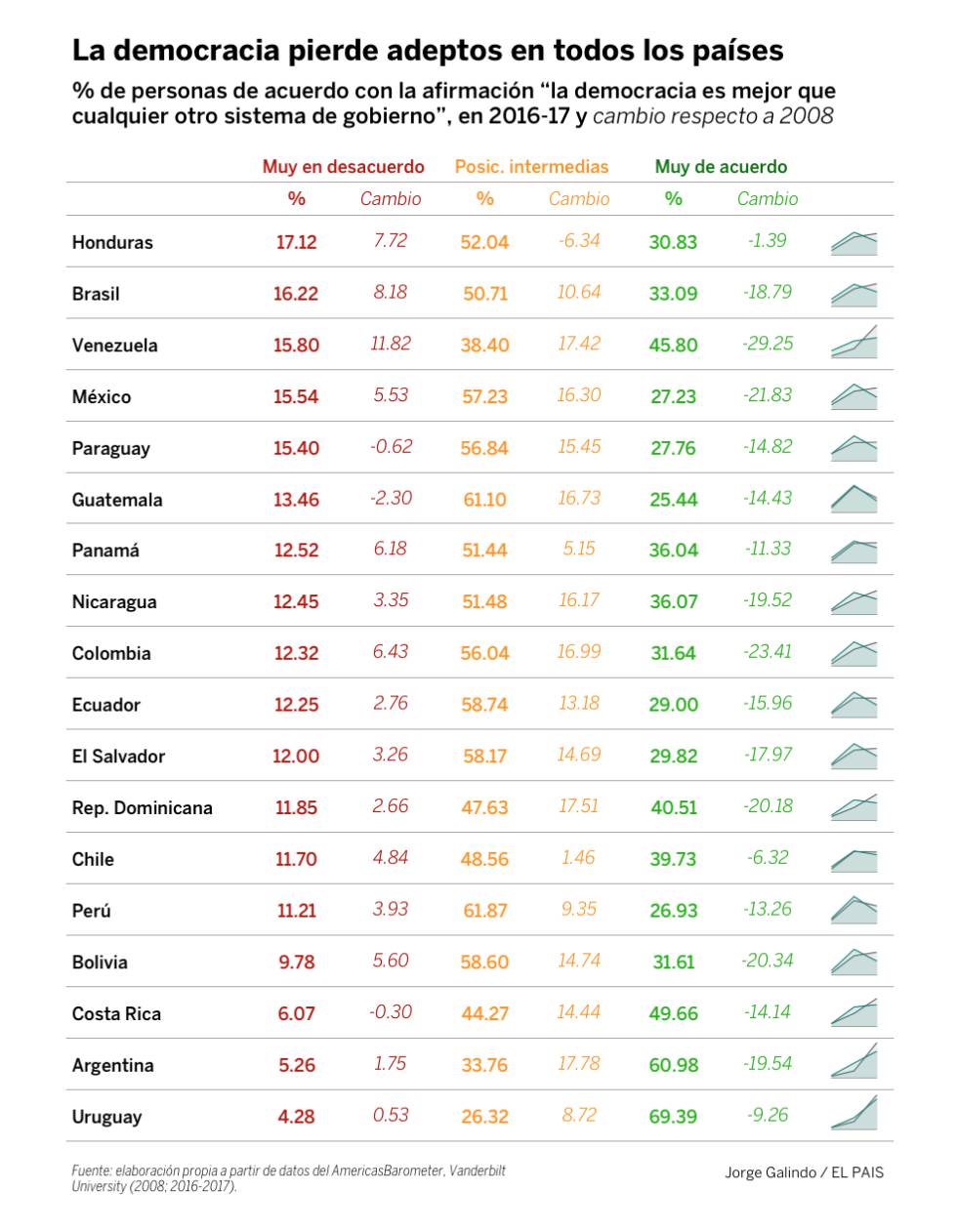

El complementario Barómetro de las Américas confirma el panorama: en la última década aumentó el porcentaje de personas seguras de que la democracia no es el mejor sistema de gobierno posible, pero también, y sobre todo, se incrementó el número de quienes tienen posiciones más indeterminadas. El dato desagregado por países confirma que es ahí, en la tibieza, donde se instala una mayoría, con contadas excepciones (Argentina, Uruguay, Costa Rica). Las naciones más pobladas del continente, Brasil y México, albergan en su seno a millones de habitantes que se mueven en el amplio espectro del desencanto. No en vano ambas han elegido recientemente a presidentes dispuestos a atacar consensos e instituciones para consolidar su poder y el de los suyos.

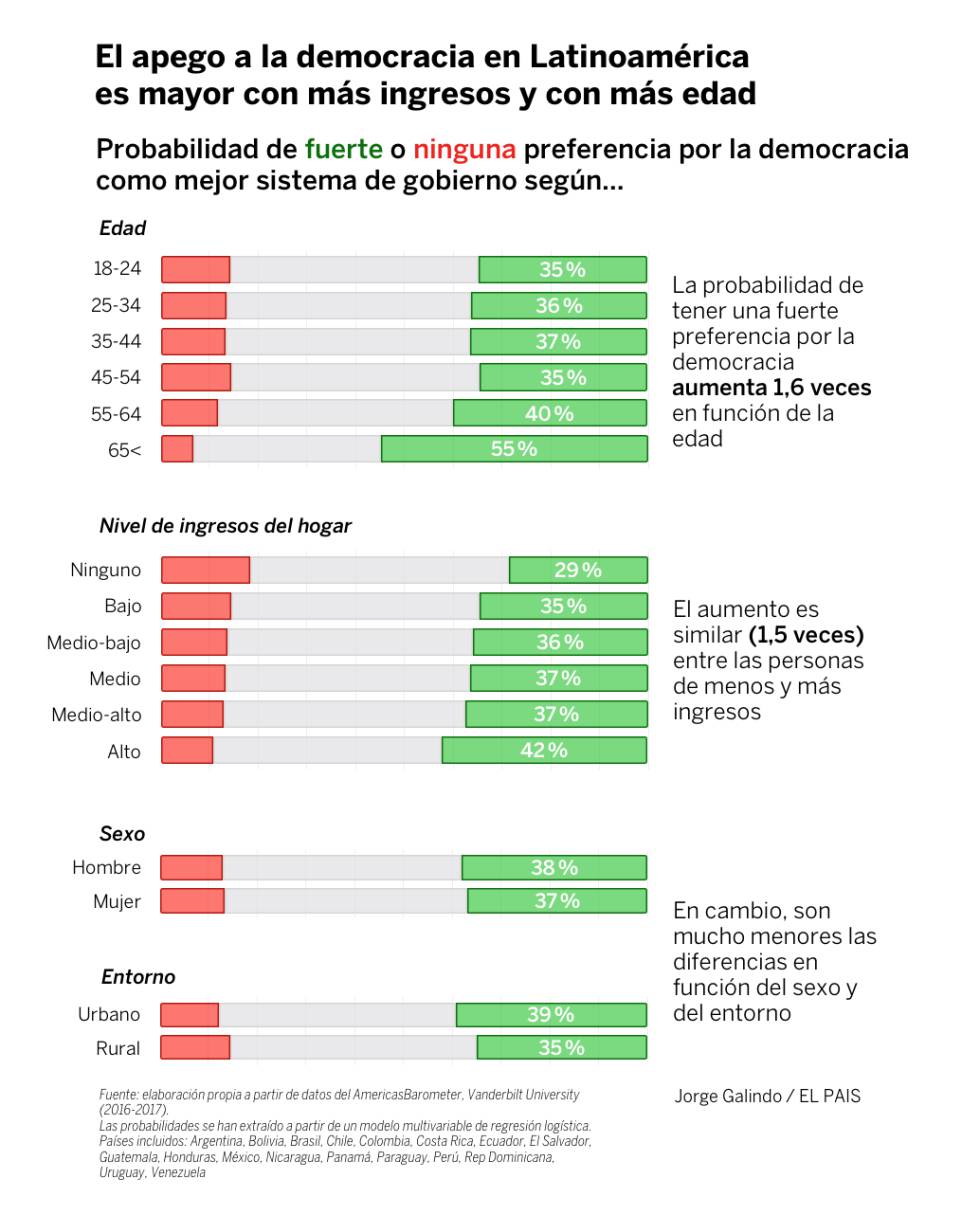

La evaluación de la democracia se instala así en la ambigüedad más que en el rechazo visceral. Los protagonistas del desencanto son más bien jóvenes y de escaso poder adquisitivo. Ambos grupos muestran una probabilidad sustancialmente menor de mantener una preferencia nítida por la democracia que sus contrapartes mayores y en mejor situación económica.

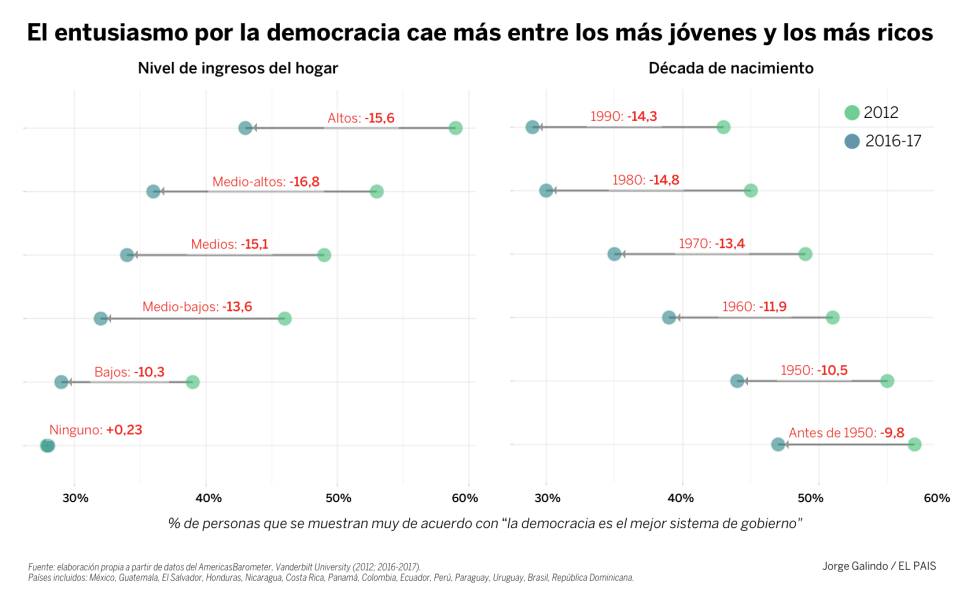

Sin embargo, son precisamente las clases acomodadas las que más entusiasmo por la democracia están perdiendo. También los millenials (nacidos después de 1980, incluyendo a los primeros centennials de mediados de los años noventa).

Estas caídas son particularmente alarmantes porque alberga la capacidad de cambiar el punto de encuentro entre oferta y demanda electoral. Las élites económicas cuentan con una mayor capacidad de marcar la agenda y dar forma al futuro de nuestras instituciones. De moldear, en definitiva, la oferta política. Por su parte, los que hoy son jóvenes mañana se convertirán en el centro de la demanda, decidiendo con sus votos si desean un modelo alternativo al de la democracia pluralista.

Las opiniones de quienes se están desencantando de la democracia nos las podemos figurar: respetan menos esas mismas instituciones, sobre todo los partidos políticos, ven más corruptos entre los líderes que el resto de ciudadanos, y cargan con un cierto sesgo autoritario, conservador.

Pero aunque los críticos con la democracia nacidos después de 1980 mantienen todos estos rasgos, hay otros que son menos prominentes entre ellos, y que ponen en cuestión algunos mitos.

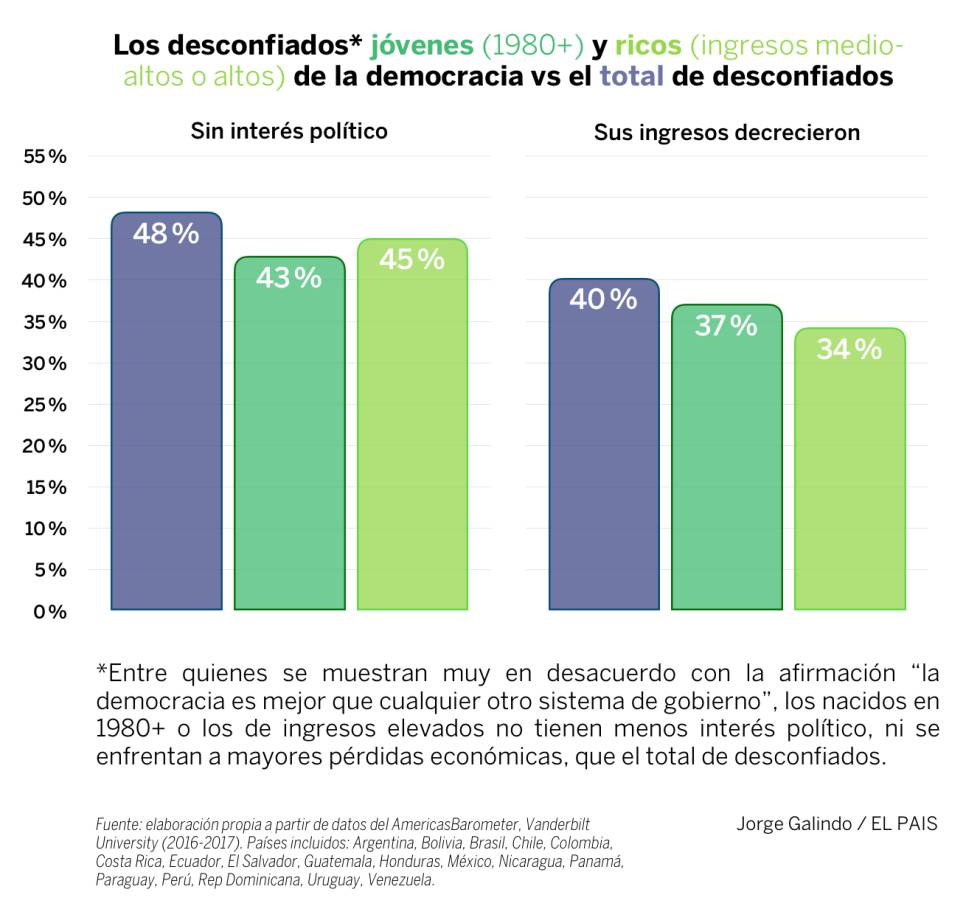

No se aprecian peores expectativas económicas que entre el conjunto de los demo-escépticos. Incluso la ausencia de interés político, aunque estructuralmente presente, es menor para las nuevas generaciones de desconfiados que para las viejas. Algo similar sucede con las clases acomodadas.

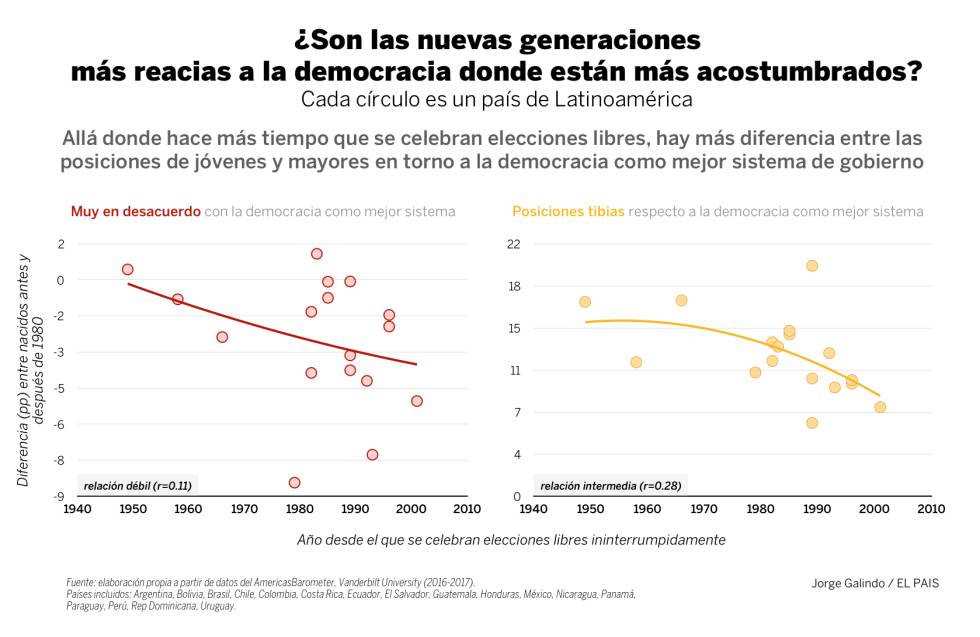

¿Qué está sucediendo, pues, para que cunda el desencanto sistémico entre las nuevas generaciones? Para los politólogos Yascha Mounk y Roberto Roa, que han trabajado la cuestión de la erosión de los valores democráticos como pocos en su disciplina, tal vez estemos ante una mirada incompleta por ausencia de referencias vitales: puesto que estas generaciones tienen menos experiencia con regímenes autoritarios que las anteriores, no valoran en la misma medida las ventajas de vivir bajo una democracia. Si esto fuese cierto, deberíamos observar un mayor diferencial de desencanto o ambigüedad entre los nacidos antes y después de 1980 en aquellos países con transiciones más antiguas.

Existe, es verdad, una cierta correlación entre el tiempo que lleva cada nación con elecciones libres de manera ininterrumpida, y el plus de escepticismo con la democracia que demuestran las nuevas generaciones. La debilidad de la relación sugiere, sin embargo, que tiene que haber algo más.

Ese “algo más” no parece que sea una radicalización de las posturas: según los datos del propio Barómetro, los nacidos de 1980 en adelante tienen hoy opiniones menos extremas sobre aborto, matrimonio igualitario o incluso lucha contra la desigualdad que esas mismas generaciones en 2012.

Pero quizás lo que está pasando es algo menos espectacular, pero potencialmente igual de peligroso. El descontento por la falta de respuesta del sistema a demandas no incorporadas siempre ha estado presente en Latinoamérica, un continente donde el presidencialismo elitista y la desigualdad produjeron democracias poco inclusivas, de acceso restringido. Esta pulsión no ha desaparecido, pero quizás se le ha añadido otra, aparentemente contradictoria: una suerte de preferencia por el orden sobre el conflicto.

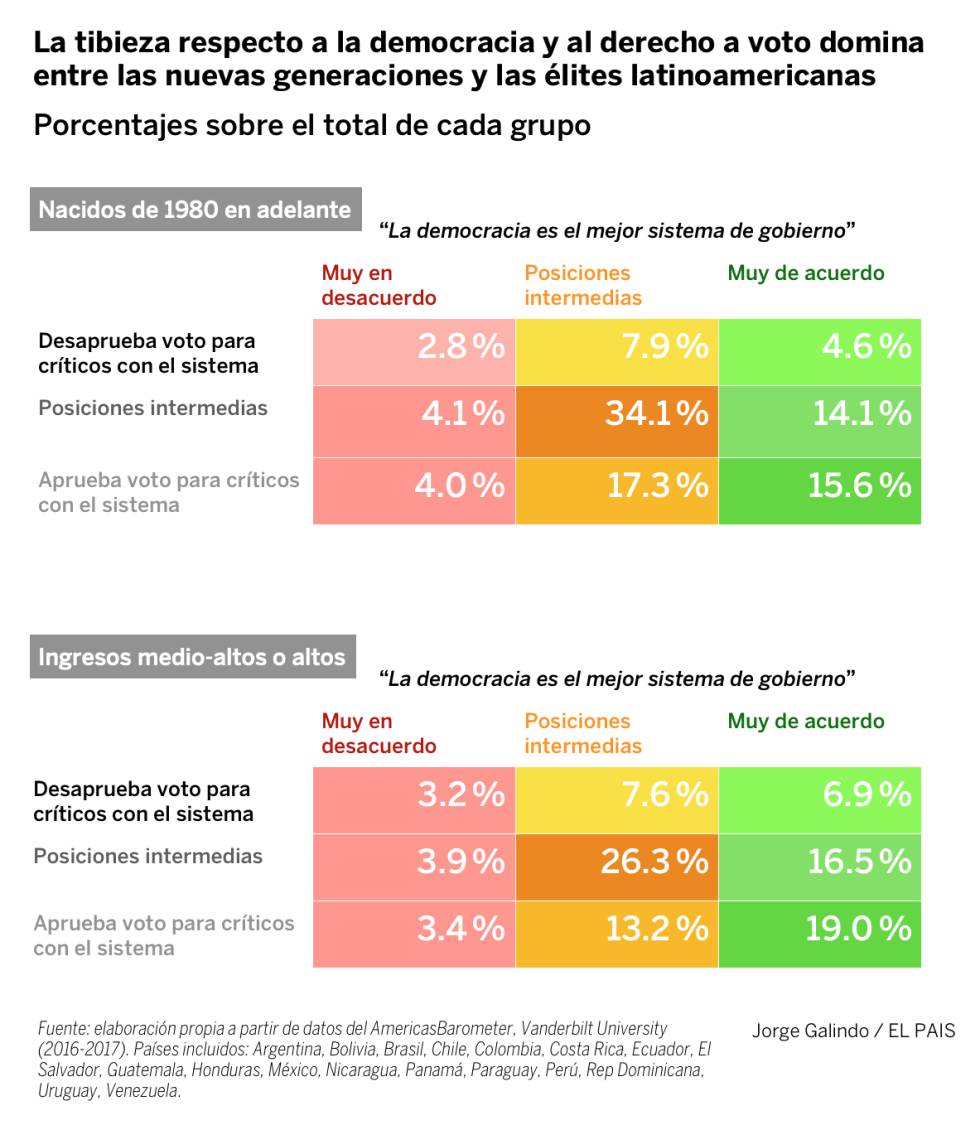

El Barómetro de las Américas inquiere a sus entrevistados sobre hasta qué punto están de acuerdo con algo tan básico como otorgarle derecho a voto a aquellos que son críticos con el sistema de gobierno. Esta cuestión permite una medición del grado de tolerancia que cada individuo tiene respecto a la crítica extrema.

Resulta que los que demuestran un mayor desencanto con la idea explícita de democracia también están más a favor de mantener los derechos de voto de los críticos. Probablemente porque ellos se ven como parte de ese grupo. Estos ‘demócratas paradójicos’, desconfiados de la actual democracia, entrarían en la categoría del descontento perenne, inevitable hasta que los regímenes se vuelvan más inclusivos. También están aquí los segmentos de autoritarismo puro: aquellos que rechazan la democracia en abstracto y en concreto, que disputan el derecho a voto para la oposición. A ellos es imposible incorporarlos a la alternancia de poder porque sólo aspiran a suprimirla. Pero es el grupo intermedio el que muestra un comportamiento más llamativo y consistente: tibios con la democracia como concepto, y tibios también con el derecho a voto de los críticos extremos. Para una mayoría relativa de latinoamericanos la posibilidad de canalizar el conflicto no es una prioridad. Lo preocupante es, de nuevo, la coincidencia en este patrón entre nuevas generaciones y clases acomodadas.

Porque, ¿y si estamos asistiendo al nacimiento de una generación que anhela orden, funcionalidad? El autoritarismo sería entonces un subproducto, más que una demanda central. El modelo chino acude a la mente: una dictadura que a ojos del mundo ha sido capaz de crear bienestar para la mayoría, si bien a cambio de un (enorme) coste para las minorías. Quizás este es el tipo de espejo en el que se reflejan los desencantados: una ‘muerte dulce’ del pluralismo. ‘Dulce’, claro está, solo en apariencia, y solo para aquellos segmentos de la población en disposición de consolidar su buena posición ante la supresión del conflicto formalizado. El continente tiene amplia experiencia con líderes que ofrecen mejoras para la mayoría a cambio de que la población renuncie al derecho a votar en contra. Videla, Pinochet, Chávez, Fujimori y Castro entre otros tantos hicieron carrera con esta idea. No estaría de más, a la luz de estos datos, refrescar la memoria con lo que acaba sucediendo cuando un dictador promete armonía.