Cuando, hace un mes, el país más rico de la región estalló en protestas que aún no se han apagado, muchos vieron en Chile el papel de canario en la mina: los gritos en las calles de Santiago, Valparaíso o Viña del Mar avisaban al resto del continente de que quizás algo iba muy mal. Otros se sorprendían ante tal afirmación: ¿no era cierto que la desigualdad y la pobreza llevaban tiempo cayendo en Latinoamérica? Pero este punto de vista es excesivamente simplificador: el motor de la demanda de cambio no es solamente la tendencia de largo aliento, sino (quizás sobre todo) la situación estructural y cómo se relaciona con los cambios de corto plazo: es en esta interacción que se determinan las expectativas, y la sensación de que se cumplan o no. Ya lo vimos con el caso concreto de Chile, pero en realidad es cierto para cualquier otro lugar.

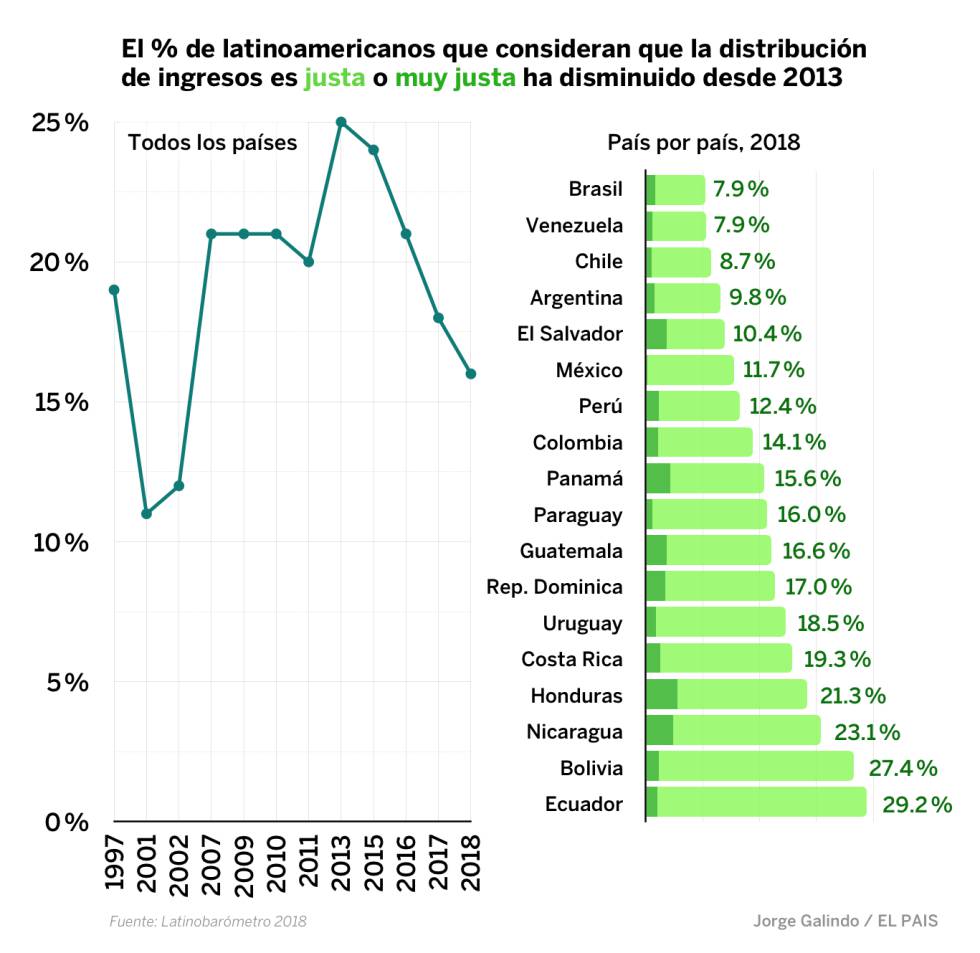

En ningún momento en las últimas dos décadas ha habido más de un 25% de latinoamericanos que ha considerado como “justa” la distribución de ingresos. Ese es el valor estructural de referencia: en cualquier momento, prácticamente tres cuartos de la ciudadanía consideran que la renta está mal repartida. Dentro de este marco, ya de por sí muy significativo, hay variaciones importantes entre países (y nótese que Chile es uno de los que menos justicia aprecian), pero sobre todo en el tiempo.

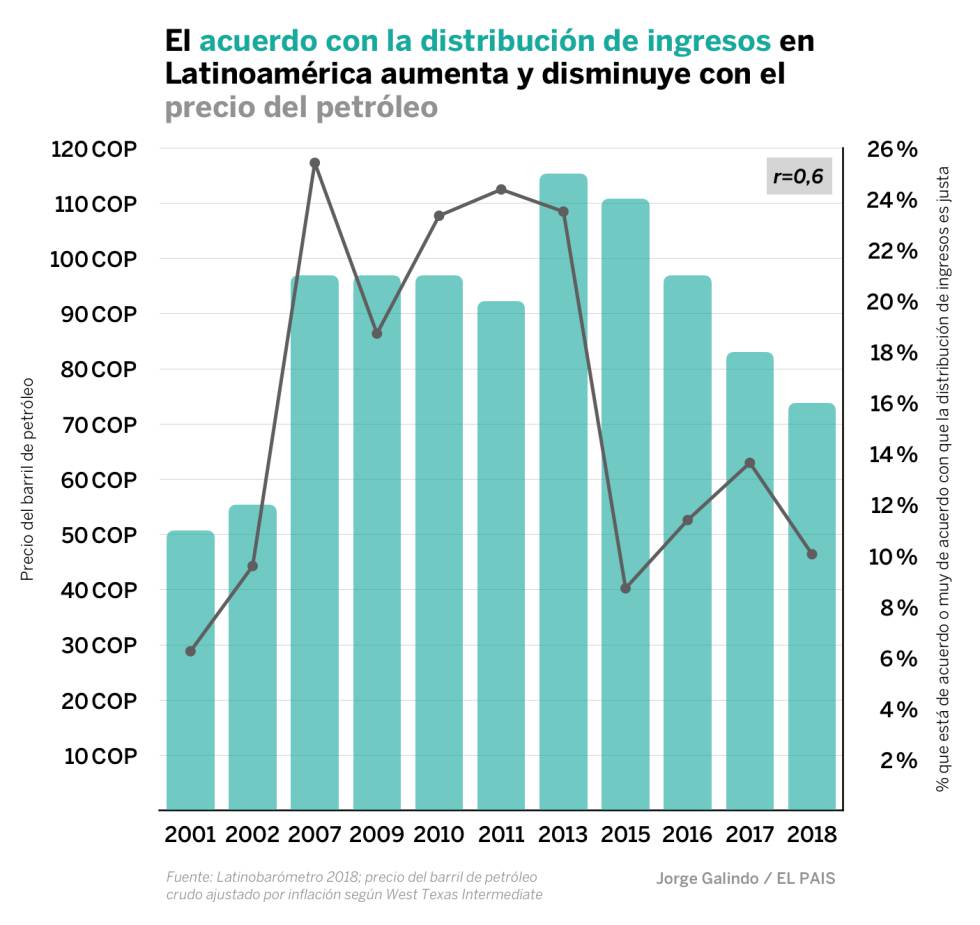

Los cambios de percepción de injusticia tendrán indudablemente muchos factores detrás, por supuesto. Sería absurdo reducirlos a una sola causa. Pero si algo caracteriza a la dinámica de la economía latinoamericana es su conexión con las materias primas. El precio del petróleo sirve como aproximación (grosera, pero informativa): y lo que resulta es que tanto el porcentaje de personas que consideran justa la distribución de ingresos como el precio del barril de crudo suben y bajan si no al mismo tiempo sí con cierta concordancia. Es comprensible, en tanto que las materias primas son fuente fundamental de crecimiento que afecta a la movilidad social ascendente y a la financiación los (escasos) servicios públicos estatales.

Pero la percepción de injusticia no equivale a la petición de políticas concretas, aunque la cifra estructural de ambas es sorprendentemente similar en el continente: según el Barómetro de las Américas, en torno a un 70% de la ciudadanía estaría de acuerdo con la necesidad de que los estados implementen políticas para reducir la desigualdad de ingresos. Este valor es también relativamente constante en las últimas dos décadas, y tan abrumador que apenas permite un análisis en detalle de la probabilidad de movilización contra la inequidad: el amplio acuerdo indica que el contexto de apoyo difuso para dichos movimientos existe, pero no habla mucho de la vanguardia que los podría encabezar.

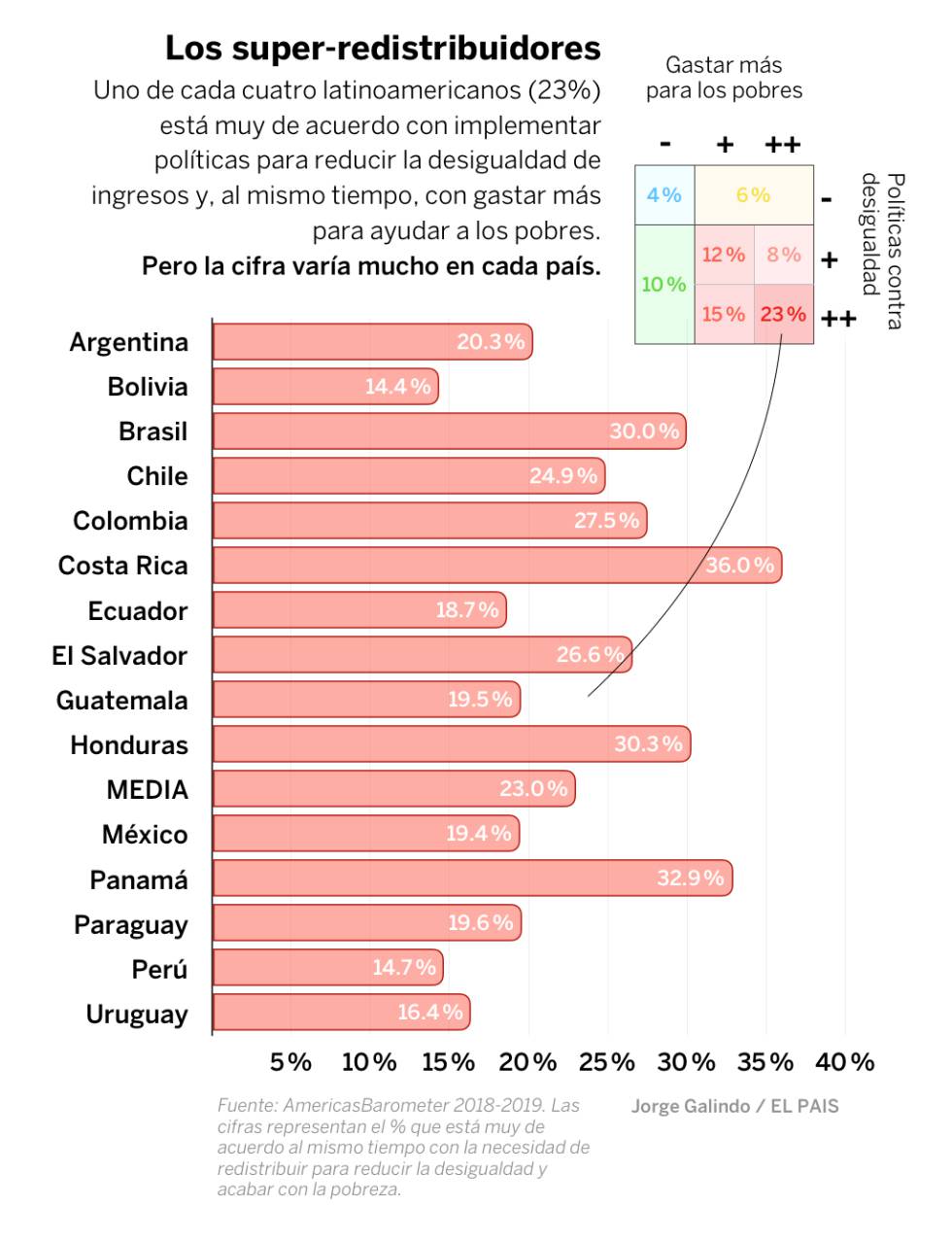

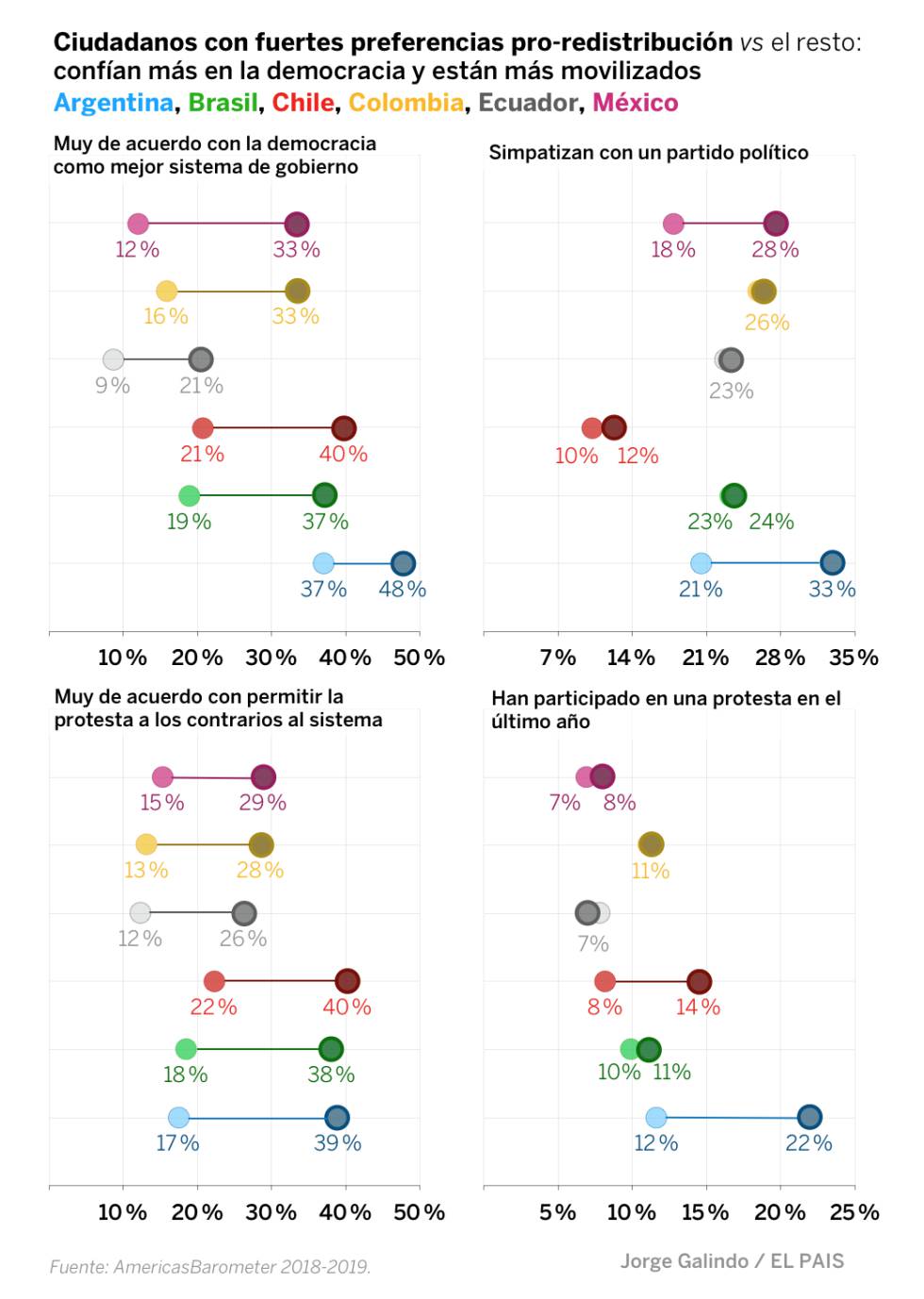

Para discernir mejor quién podría ocupar dicha vanguardia se puede restringir todavía más la selección de aquellas personas con un interés particularmente intenso en reducir la desigualdad y la pobreza. Estos ‘súperredistribuidores’ serían, por ejemplo, quienes se muestran al mismo tiempo muy de acuerdo con la ya citada propuesta de que los estados hagan más contra la desigualdad de ingresos, y con la idea de que el gobierno debe gastar más para ayudar a los pobres. Pobreza y desigualdad no son lo mismo, y por eso quien muestra una marcada y simultánea preferencia por ambas puede ser considerado como alguien susceptible de ponerse en acción para cambiar la situación del ingreso en la región: porque pone el foco al mismo tiempo en acabar con quienes menos disponen del mismo y en reducir el espacio entre estos y los que más lo absorben.

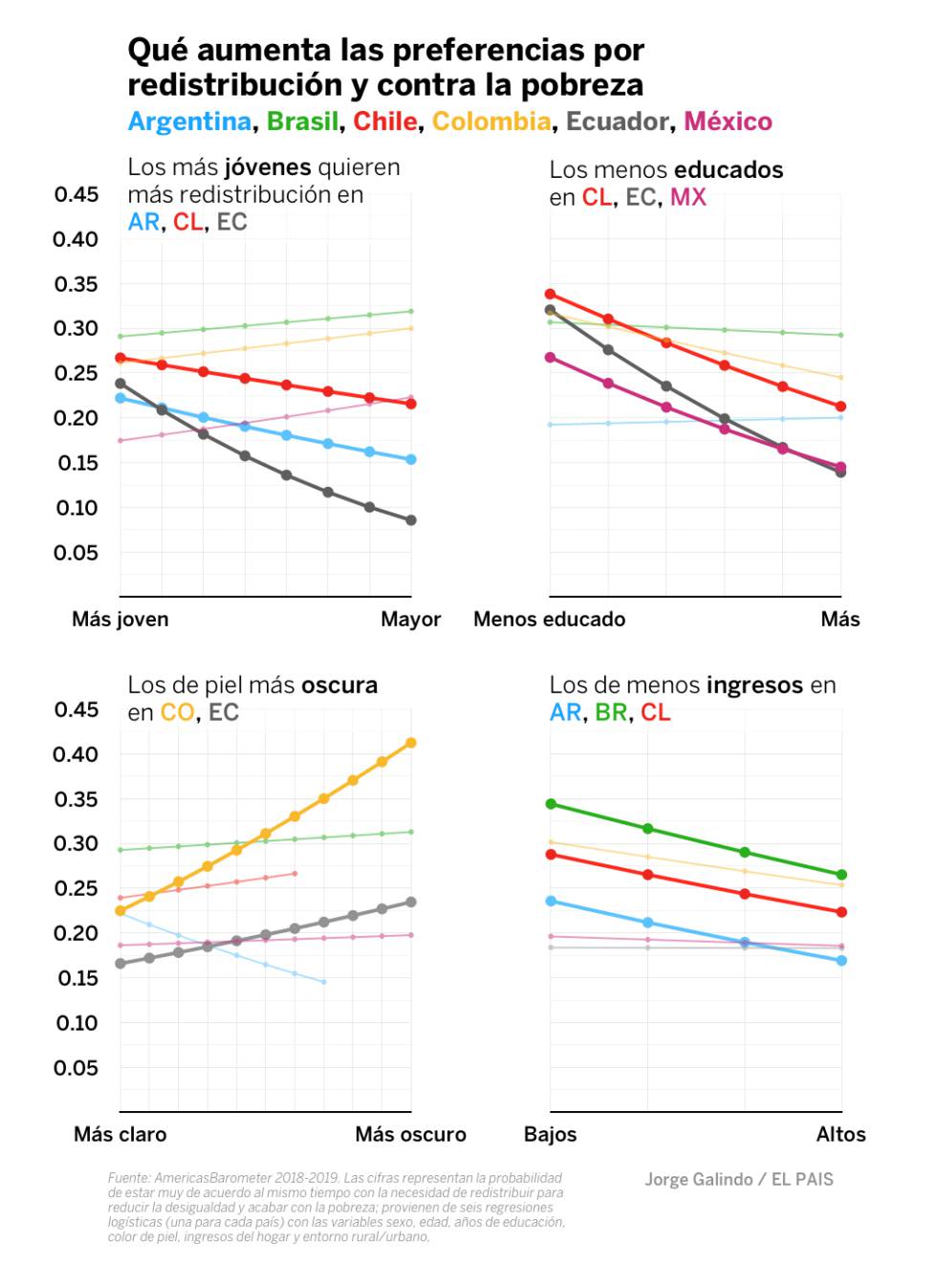

Resulta que casi uno de cada cuatro latinoamericanos está en esta tesis, una cantidad considerable por sí misma que, efectivamente, varía de país a país sin un patrón claro. Fijémonos si acaso en los más grandes de la región para dilucidar las diferencias. Chile o Argentina cuentan la juventud y la falta de ingresos en el hogar como factores determinantes de la querencia proredistribución. En el primero, el nivel educativo alcanzado también influye en la dirección esperada. Como lo hace en Ecuador, donde ser joven sí pesa, pero también lo hace tener piel más oscura. Este último factor (atado parcialmente a los ingresos y al nivel educativo) opera de igual manera en Colombia y, en menor medida, en Brasil, donde la capacidad adquisitiva es la causa más intensa.

Los aspectos clave de esta imagen encajan a grandes rasgos con la clase de movilizaciones que hemos visto en cada país: una protesta encabezada por organizaciones indígenas de áreas rurales (por tanto normalmente con menor acceso a educación) en Ecuador, y otras más urbanas y pobladas por jóvenes de clase media-baja en Argentina o Chile. Colombia tendrá su propio paro nacional el próximo 21 de noviembre, pero más allá de esa referencia futura en los últimos años algunos de los movimientos más fuertes se han producido en áreas desatendidas por el estado, lejos de la capital, y con población afro (véase, por ejemplo, el paro de Buenaventura en 2018).

Podría decirse que México, por su parte, se ha expresado en las urnas optando por una promesa (cuyo cumplimiento sigue pendiente tras casi un año de gobierno) de nuevas políticas redistributivas. Y eso es algo que se aprecia particularmente en la diferencia de confianza por la democracia entre estos ‘superredistribuidores’ y el resto de la población, así como en su simpatía por los partidos políticos (que en cualquier caso cuentan con una tradición más arraigada que en las otras naciones). Pero, sobre todo, en la ausencia de participación en protestas: nótese aquí el margen de distinción que se da en Chile o Argentina. Estos últimos muestran una varianza llamativa en la simpatía por partidos, eso sí, algo que debería llevar a una reconsideración de las izquierdas chilenas (extremas y moderadas por igual) y su capacidad de representar las peticiones redistributivas.

Estos datos indican que aunque la apreciación de injusticia en la distribución de ingresos y la demanda de lucha contra la desigualdad son mayoritarias, la manera en que ambas se canalizan no es ni unívoca, ni automática. Es probable que la existencia de canales partidistas o institucionales ayude a minimizar al menos cierto tipo de protestas disruptivas, mientras su ausencia las alimente. Ahora bien: esto conlleva una enorme responsabilidad. Aquellos que asuman el estandarte de la igualdad no deberían permitirse ni la polarización populista, ni la creación de expectativas que luego no puedan cumplir. Porque, si otras experiencias (Bolivia, Venezuela, la misma Argentina hace no tanto) sirven de guía, en la siguiente ronda del juego serán ellos quienes paguen la cuenta de unas democracias rotas.