1. Enmarañados

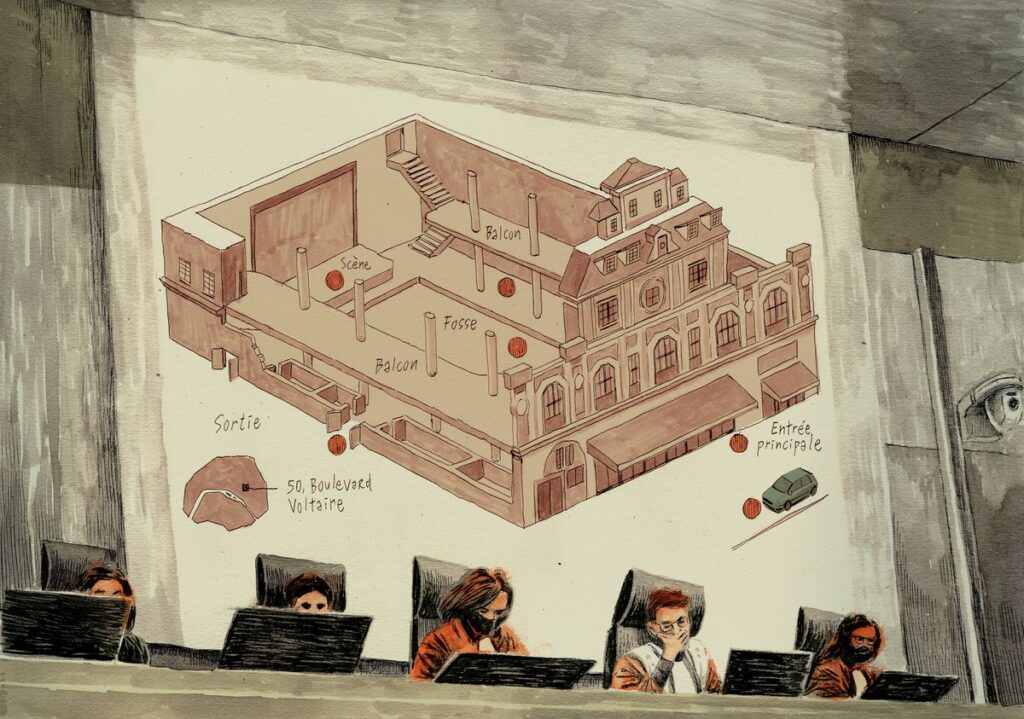

La sala del Bataclan puede acoger a 1.498 personas y aquella noche estaba abarrotada. En el foso había cerca de 1.000 espectadores. Estaban de pie, muy apretujados. Cuando se arrojaron al suelo con la esperanza de escapar de las primeras ráfagas no cayeron unos junto a otros, sino unos sobre otros. Voluntaria o involuntariamente, los de encima protegieron a los de abajo. Varios de los que se encontraban debajo han hablado del líquido caliente y pegajoso que fluía sobre ellos sin que comprendieran de inmediato que era sangre.

Un testigo habla de varias capas, como en las imágenes de la matanza de Guyana: todo se mezclaba, se embarullaba. El adjetivo “enmarañados” aparece a menudo. Otra testigo dice que cuando los asesinos hicieron una pausa para recargar sus armas ella quiso levantarse para huir y se apoyó en el suelo con las manos. Pero el suelo debajo de sus manos era blando: no se apoyaba en el suelo, sino en gente, y ya no era gente sino cuerpos. En los movimientos desordenados hacia las salidas, unos se vieron obligados a pisotear a los demás al intentar sortearlos por encima. Una mujer entre los supervivientes dijo que lo peor para ella fue eso: que la pisoteasen. Otros dicen que lo peor para ellos era haber pisoteado.

2. El misterio del bien

La culpabilidad que reconcome a quienes sobrevivieron consiste en haber sobrevivido: ¿por qué ellos han muerto, por qué yo estoy vivo? Para algunos es algo más concreto. Lo encarna una cara que les obsesiona. La cara de alguien que pedía ayuda, al que quizá podrían haber socorrido y no socorrieron. Ya fuera porque había otra persona a la que auxiliar, alguien querido, alguien que era prioritario. Ya fuese por salvar la piel, porque era prioritario para uno mismo. Los que actuaron así no se lo perdonan. Algunos lo dicen con palabras estremecedoras. Los demás les perdonan, dicen que es algo normal, humano. Se aferran también a que se sepa que muchos actuaron bien, y a menudo incluso mejor, más allá de lo que exige la conciencia.

Las historias de naufragios, de catástrofes, de sálvese quien pueda, suelen destapar lo peor del ser humano. La cobardía, el cada uno a lo suyo, la lucha a muerte por un puesto en los botes salvavidas del Titanic. Aquí, apenas. A menos que imaginemos que entre los supervivientes del Bataclan alguien haya elaborado, más o menos conscientemente, una ficción colectiva de nobleza y de fraternidad ―lo que es posible―, impresionan, audiencia tras audiencia, los ejemplos de ayuda mutua, de solidaridad, de valentía.

Tenemos el de Bruno, que no se contenta con proteger a Esther, una perfecta desconocida, con su imponente corpulencia, sino que cuando se presenta una posibilidad de salir, le dice: “Venga, vamos”. “No puedo moverme”, responde ella, y él le dice, tranquilo: “Vale, me quedo contigo”. Tenemos el ejemplo de Clarisse, que, seguida por una cincuentena de personas, echa abajo con la energía de un James Bond en GoldenEye (es ella quien lo cita) un falso techo que da acceso a un escondrijo. A pesar del pánico, deja que suban primero los más débiles, los aúpan y nadie dice: ahora somos demasiados, no podemos admitir a todo el mundo, la barca está llena. Clarisse les salvó, se salvaron mutuamente. Y el ejemplo del comisario de la brigada anticrimen que, con desprecio de su jerarquía, decide entrar con su chófer en el Bataclan a sabiendas, los dos, de que hay muy pocas posibilidades de cruzar las puertas en sentido contrario. Solo tienen armas cortas contra kaláshnikov, pero el comisario consigue abatir a un terrorista que se explosiona él mismo en el escenario, y su acción no es solo heroica sino eficaz: logra que cesen los disparos, podrá empezar la evacuación de los vivos.

Simone Weil: “El mal imaginario es romántico, novelesco, variado; el mal real es triste, monótono, desértico, aburrido. El bien imaginario es aburrido; el bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagador”. Se habla demasiado, y con excesiva complacencia, del misterio del mal. Estar dispuesto a morir para matar, estar dispuesto a morir para salvar, ¿cuál de estos misterios es el más grande?

3. La OAS

Al mismo tiempo que el juicio por el Viernes 13, en el tribunal correccional de París se celebra el juicio de seis pequeños blancos pobres de Bouches-du-Rhône. Logan Nisin, su jefe, de quien se burlaban en la escuela por su acné y sus tics faciales, pasó por el neonazismo (su correo electrónico era klausbraun, fusionando Klaus Barbie y Eva Braun) y después, lo cual es bastante extraño, por una antigualla como el partido Action Française, antes de abrir la página de Facebook de los “admiradores de Anders Breivik” (“Yo no le consideraba un terrorista, sino un resistente”). Adherido a la teoría del Gran Reemplazo, a raíz del 13 de noviembre creó su propio grupúsculo, la OAS, la Organisation des Armées Sociales, como homenaje a la OAS (Organisation de l´Armée Secrète) de la época de la guerra de Argelia, y habida cuenta de su juventud uno se pregunta cómo pudo haber oído hablar de ella.

En su sitio web se leen cosas como “Moros, negros, camellos, inmigrantes, chusma, yihadistas, si tú también sueñas con matarlos, nosotros lo hemos prometido, únete a nuestro grupo”. O, más sintéticamente: “Reclutamos a cazadores de árabes”. Reclutó a media docena y ejercía sobre ellos una autoridad tanto más sorprendente porque él mismo se queja de su absoluta falta de carisma. Un rito iniciático que impuso a los afiliados era “reventar” a un moro elegido al azar en las calles de Marsella, pero el proyecto se fue al garete cuando el moro se les escapó sin percatarse siquiera del peligro que había corrido. A pesar de estos comienzos desalentadores, Nisin era ambicioso y soñaba con imitar a grandes modelos: Breivik (Noruega, 2011, 77 muertos, en su mayoría jóvenes socialdemócratas reunidos en un seminario); Dylann Roof (Carolina del Norte, 2015, 9 afroamericanos); Alexandre Bissonnette (Canadá, 2017, 6 musulmanes); Brenton Tarrant (Neva Zelanda, 2019, 51 musulmanes).

Modificó lo mejor que pudo una escopeta de caza para convertirla en un arma de guerra, trató de comprar otras a mafiosos serbios y de agenciarse TATP, el explosivo del yihadista moderno, planeó una gran matanza a la salida de una mezquita y el asesinato de algunas figuras del islamo-izquierdismo, entre las cuales se encontraba Jean-Luc Mélenchon, que se constituyó en parte civil en el juicio, aunque este proyecto no hubiera pasado de ser un esbozo. En general, Nisin y su banda planearon mucho y no realizaron nada. Su nocividad indiscutible no ha sobrepasado las meras intenciones y la difusión del odio por internet. Ello no les ha librado de ser detenidos y juzgados, bajo la acusación de “asociación terrorista criminal de malhechores”. La fiscal que les ha inculpado, amparándose en la simultaneidad con el Viernes 13, ha resaltado el parecido de sus trayectorias con la de los yihadistas a los que combaten ―“dos caras de la misma moneda”, dice― y su peligrosidad potencial pero extrema.

Los abogados del grupo de Nisin denuncian la amalgama, la condena preventiva que no se ajusta a derecho. Logan Nisin ha sido condenado a nueve años. Este juicio enseña dos cosas. La primera es que el Viernes 13 puso al descubierto disfunciones de los servicios de inteligencia. A falta de delitos ya cometidos, han dejado en libertad a personas de las que se sabía que se habían radicalizado, habían sido adiestradas en Siria y figuraban inscritas en el fichero de Seguridad del Estado, y la opinión pública no admite ya estos aplazamientos legalistas: hay que golpear antes de que golpeen. La segunda es que la amenaza terrorista está mutando. El próximo gran atentado ―puesto que es seguro que habrá otro― muy bien podrían perpetrarlo no ya yihadistas árabes, sino sus émulos y enemigos jurados: los supremacistas blancos.

© ‘L’obs’. Traducción de Jaime Zulaika.

Inicia sesión para seguir leyendo

Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis

Gracias por leer EL PAÍS