Jennifer Doudna no era capaz de conciliar el sueño. Berkeley, la institución universitaria de la que se había convertido en una superestrella gracias al papel que había desempeñado en la invención de la técnica de edición genética conocida como CRISPR, había echado el cierre al campus debido a la pandemia del coronavirus, que se expandía a gran velocidad. En contra de su propio criterio, había llevado en coche a su hijo Andy, en el último año de secundaria en aquel momento, hasta la estación de tren para que pudiera ir a Fresno, con el fin de asistir a un concurso de fabricación de robots. Sin embargo, a las dos de la madrugada despertó a su marido y lo instó a que volviesen a por él antes de que comenzase el certamen, momento en que más de mil doscientos niños y profesores se reunirían en un centro de convenciones cerrado. Se vistieron, subieron al coche, fueron en busca de una gasolinera abierta y condujeron hasta allí durante tres horas. Andy, hijo único, no se alegró mucho de verlos, pero lo convencieron de que hiciese el equipaje y regresase con ellos a casa. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, el chico recibió un mensaje de texto de la organización: «¡Concurso de robótica cancelado! ¡Que todo el mundo abandone el lugar de inmediato!».

Más información

Doudna recuerda que fue en aquel momento cuando comprendió que el mundo que la rodeaba, así como el mundo de la ciencia, había cambiado. El Gobierno titubeaba con la respuesta a la COVID, de forma que era el momento de que profesores y estudiantes de posgrado cogiesen los tubos de ensayo y alzasen las pipetas para apresurarse a hacer el trabajo. Al día siguiente, el viernes 13 de marzo de 2020, organizó una reunión con sus colegas de Berkeley y otros científicos del área de la bahía para hablar de cuál era la función que debían asumir. Un puñado de ellos acudió al ahora abandonado cam-pus universitario para confluir en el estilizado edificio de piedra y cristal en el que se encontraba su laboratorio. Las sillas de la sala de conferencias de la planta baja estaban muy pegadas, de manera que lo primero que hicieron fue separarlas un par de metros. Después, se conectaron a un sistema de videocomunicaciones para que otros cincuenta investigadores de las universidades aledañas pudiesen participar vía Zoom. Doudna, de pie y al frente de la sala para poder dirigir-se a todo el mundo, hizo gala de una vehemencia que, en general, permanecía velada, tras un semblante de aparente calma. «Esto no es algo a lo que los investigadores nos dediquemos normalmente —les dijo—. Debemos estar en todo momento un paso por delante.»

Tenía sentido que un equipo que iba a enfrentarse al virus estuviese dirigido por una pionera de la CRISPR, pues la herramienta para la edición de los genes que Doudna y otros habían desarrollado en 2012 se fundamentaba en un truco que las bacterias han estado utilizando para combatir a los virus desde hace más de mil millones de años. En su ADN hay una serie de secuencias repetidas y agrupadas, lo que se conoce como CRISPR, que pueden recordar y más adelante destruir a los virus que las atacan. En otras palabras, se trata de un sistema inmune que puede adaptarse para combatir cada nueva oleada de virus, justo lo que los seres humanos necesitamos en un momento en que nos hallamos asolados, como si estuviéramos en plena Edad Media, a causa de unas epidemias víricas recurrentes.

Tenía sentido que un equipo que iba a enfrentarse al virus estuviese dirigido por una pionera de la CRISPR

Siempre preparada y metódica, Doudna pasó una serie de diapositivas en las que se presentaban distintas opciones con las que podrían encargarse del coronavirus. Ejercía su liderazgo mediante la escucha atenta. Aunque se había convertido en una celebridad científica, la gente se sentía cómoda al colaborar con ella, que había llegado a ser una maestra en el arte de trabajar con los plazos más ajustados y, aun así, encontrar tiempo para empatizar con los demás.

Al primer equipo que juntó le encomendó la tarea de montar un laboratorio de pruebas del coronavirus. Uno de los responsables a quien puso a cargo era Jennifer Hamilton, una posdoctoranda que solo unos meses antes había dedicado todo un día a enseñarme a utilizar la CRISPR para editar genes humanos. Me quedé encantado, aunque también un poco desconcertado, al ver lo fácil que era. ¡Hasta yo podía hacerlo!

A otro equipo se le encomendó la misión de desarrollar nuevos tipos de pruebas para el coronavirus con base en la CRISPR. La inclinación de Doudna hacia las iniciativas comerciales vino de perlas. Tres años antes, había fundado una empresa junto con dos de sus estudiantes de posgrado para utilizar la CRISPR como herramienta de detección de enfermedades víricas.

Al poner en marcha esta labor con el fin de ingeniar nuevas pruebas para detectar la presencia de coronavirus, Doudna abría un nuevo frente en su encarnizado pero fructífero conflicto con un competidor del otro lado del país, el investigador Feng Zhang, un encantador joven nacido en China y criado en Iowa que desempeñaba sus tareas en el Instituto Broad del MIT y Harvard y que había sido su rival en la carrera de 2012 por convertir la CRISPR en una herramienta de edición genética. Desde entonces, se habían obstinado en una impetuosa competición por hacer descubrimientos científicos y formar empresas que girasen en torno a la CRISPR. Ahora, con el estallido de la pandemia, se iban a enzarzar en una nueva carrera, cuyo acicate no sería el de la obtención de patentes, sino el deseo de hacer el bien.

Lo que nadie puso en duda fue la perspectiva a largo plazo de efectuar modificaciones hereditarias en los seres humanos mediante la CRISPR, las cuales harían a nuestra prole, y en general a toda nuestra descendencia, vulnerable a las infecciones víricas

Doudna puso en marcha diez proyectos, propuso un responsable para cada uno y pidió a los demás que se repartiesen en los distintos equipos. Debían emparejarse con alguien que pudiese llevar a cabo las mismas tareas, de manera que se estableciera una especie de sistema de promoción en el campo de batalla por el que, si alguien se veía afectado por el virus, otra persona pudiese hacerse cargo de inmediato de su trabajo. La colaboración entre los equipos se materializaría mediante Zoom y Slack.

—Me gustaría que todo el mundo se pusiese manos a la obra lo antes posible —dijo—; en serio, lo antes posible.

—No se preocupe —respondió uno de los participantes—; no teníamos planeado ir de viaje a ninguna parte.

Lo que nadie puso en duda fue la perspectiva a largo plazo de efectuar modificaciones hereditarias en los seres humanos mediante la CRISPR, las cuales harían a nuestra prole, y en general a toda nuestra descendencia, vulnerable a las infecciones víricas. Semejantes mejoras genéticas podrían suponer una alteración irreparable de la especie humana.

—Eso es cosa de ciencia ficción —aseveró Doudna con desdén cuando saqué el tema tras la reunión. Yo estaba de acuerdo, sería un poco como Un mundo feliz o Gattaca. Sin embargo, como suele ocurrir con la buena ciencia ficción, algunos aspectos ya se habían hecho realidad. En noviembre de 2018, un joven científico chino que había asistido a algunas de las conferencias de Doudna sobre la edición de genes recurrió a la CRISPR para modificar embriones y eliminar un gen que codifica un receptor para el VIH, el virus causante del sida. De ellos nacieron dos hermanas gemelas, las primeras «bebés de diseño» de toda la historia.

La vida llevaba evolucionando en este planeta desde hacía más de tres mil millones de años y, de repente, una especie (la nuestra) había desarrollado el talento y la osadía de controlar su propio futuro genético

De inmediato se siguió un arrebato de admiración, y luego cierta conmoción. Cundió la agitación y comenzaron a reunirse comités por todas partes. La vida llevaba evolucionando en este planeta desde hacía más de tres mil millones de años y, de repente, una especie (la nuestra) había desarrollado el talento y la osadía de controlar su propio futuro genético. Reinaba la sensación de que se había traspasado el umbral a una nueva era, quizá «un mundo feliz», como cuando Adán y Eva mordieron la manzana o cuando Prometeo robó el fuego a los dioses.

Esta capacidad recién hallada de editar nuestros genes arroja una serie de preguntas fascinantes. ¿Debemos modificar a nuestra propia especie para hacernos menos susceptibles a virus mortales? ¡Sería un maravilloso don!, ¿no es cierto? ¿Y recurrir a la edición genética para eliminar desórdenes graves como la enfermedad de Huntington, la anemia de células falciformes o la fibrosis quística? También suena bastante bien. ¿Y si hablamos de sordera o ceguera? ¿O de la baja estatura? ¿O de la depresión? Reflexionemos… ¿Cómo deberíamos pensar en todo esto? Dentro de unas pocas décadas, si llega a ser posible y seguro, ¿debería permitirse a los padres mejorar el cociente intelectual o la musculatura de sus hijos?, ¿o decidir el color de los ojos, el de la piel o la altura?

¡Demasiadas cosas! Vamos a detenernos un momento, antes de escurrirnos hasta el final de esta cuesta tan resbaladiza. ¿Qué ocurriría con la diversidad de nuestras sociedades? Si ya no estamos sujetos a la aleatoriedad de la lotería natural en lo que respecta a nuestras dotaciones genéticas, ¿implicará esto una reducción de la empatía y la capacidad de aceptación? Si las ofertas del supermercado genético no son gratuitas (y no lo serán), ¿supondrá esto un importante aumento de la desigualdad? En definitiva, ¿codificará de hecho y de forma permanente a la especie humana? Dados estos problemas, ¿habrían de dejarse tales decisiones al criterio de cada individuo o es la sociedad en con-junto la que debe hablar? Quizá sea conveniente que demos forma a algunas normas.

Y cuando hablo en primera persona del plural me refiero a «todo el mundo», incluidos ustedes y yo. Resolver si se deben, y cuándo, modificar o no los genes humanos será una de las cuestiones más relevantes del siglo xxi, de manera que creo que entender cómo se hace puede resultar útil. Asimismo, las olas recurrentes de epidemias víricas hacen que sea importante comprender la ciencia de la vida. Profundizar en el modo en que algo funciona produce una gran satisfacción, en especial cuando ese algo somos nosotros. Doudna lo saboreaba, y el resto de las personas también podemos hacerlo. Sobre eso trata este libro.

La invención de la CRISPR y la epidemia de la COVID-19 vienen a acelerar la transición hacia la tercera gran revolución de los tiempos modernos. Este conjunto de revoluciones ha tenido como desencadenante el descubrimiento sucesivo de los tres núcleos fundamentales de nuestra existencia (el átomo, el bit y el gen), siguiendo una cadena que se puso en marcha hace ya un siglo.

La primera mitad del siglo XX, con los artículos que Albert Einstein publicó en 1905 sobre la relatividad y la teoría cuántica como punta de lanza, conocería una revolución encabezada por la física. En las cinco décadas que siguieron a ese año milagroso, dichas teorías se saldaron con la bomba atómica y la energía nuclear, los transistores y las naves espaciales, el láser y los radares.

Si las ofertas del supermercado genético no son gratuitas (y no lo serán), ¿supondrá esto un importante aumento de la desigualdad?

La segunda mitad del siglo fue la de la era de la tecnología informática, fundamentada en la idea de que toda información puede codificarse en unos dígitos binarios conocidos como bits y de que todo proceso lógico se puede ejecutar mediante circuitos con un sistema de conmutación de encendido y apagado. En la década de 1950, se desarrollaron los microchips, los ordenadores e internet. Cuando estas tres innovaciones se combinaron, la revolución digital cobró vida.

Ahora hemos entrado en una tercera era, puede que incluso más trascendental, la de la revolución de las ciencias de la vida. A los niños que estudian el código digital, vendrán a unirse los que estudien el código genético.

Cuando Doudna estaba en los primeros años de carrera, en la década de 1990, otros biólogos estaban en la carrera de trazar el mapa de los genes que hay codificados en el ADN. No obstante, a ella le pare-cía más interesante el hermano menos ilustre del ADN, el ARN, la molécula celular que se encarga de hacer el trabajo de copiar algunas de las instrucciones contenidas en el ADN y traducirlas en proteínas. Su afán por entender el ARN la condujo a una cuestión más fundamental, a saber, la de cómo empezó la vida. Se dedicó a estudiar unas moléculas de ARN que podían copiarse a sí mismas, lo que abría la puerta a la posibilidad de que ya hubiesen comenzado a reproducirse en el guiso de la química planetaria de hace cuatro mil millones de años, antes de que el ADN ni tan siquiera existiese.

Como figura de la bioquímica dedicada a estudiar las moléculas de la vida en Berkeley, puso el foco en desentrañar la estructura de aquellas. Si se está haciendo de detective, las pistas más básicas a la hora de atar los cabos biológicos vienen de descubrir cómo los giros y plegamientos de una molécula determinan el modo en que interactúa con otras. En el caso de Doudna, esto significaba estudiar la estructura del ARN, un trabajo con ecos del que Rosalind Franklin había llevado a cabo con el ADN, del que se valieron James Watson y Francis Crick para descubrir la estructura de doble hélice del ADN en 1953. Sin ir más lejos, Watson, un personaje complejo, tuvo una gran influencia en la vida de Doudna.

Hemos entrado en una tercera era, puede que incluso más trascendental, la de la revolución de las ciencias de la vida. A los niños que estudian el código digital, vendrán a unirse los que estudien el código genético

Los conocimientos de Doudna sobre el ARN motivaron la llamada de un biólogo de Berkeley que estaba estudiando el sistema CRISPR que desarrollaban las bacterias en su lucha contra los virus. Como muchos de los descubrimientos en ciencia fundamental, resultó tener aplicaciones prácticas. Algunas eran bastante ordinarias, como la protección de los cultivos de las bacterias del yogur, pero, en 2012, Doudna y otros resolvieron un nuevo uso, en este caso de importancia capital, a saber, hacer de la CRISPR una herramienta de edición genética.

En la actualidad, la CRISPR se utiliza para tratar la anemia de células falciformes, algunos tipos de cáncer y la ceguera. Y, en 2020, Doudna y los equipos que había formado comenzaron a indagar en cómo se podría detectar y destruir el coronavirus con ayuda de esta herramienta.

—Las CRISPR evolucionaron en las bacterias debido a su guerra contra los virus, que venía de largo —sostiene Doudna—. Los seres humanos no tenemos tiempo para esperar a que en nuestras propias células evolucione una resistencia natural para este virus, así que debemos poner a funcionar todo nuestro ingenio para hallar la solución. ¿No es oportuno que una de las herramientas con las que contamos sea ese mismo y antiguo sistema inmune bacteriano al que llamamos CRISPR? Vista así, la naturaleza es hermosa.

Así es. Y recuerden esas palabras, «la naturaleza es hermosa»; se trata de otro de los temas de este libro.

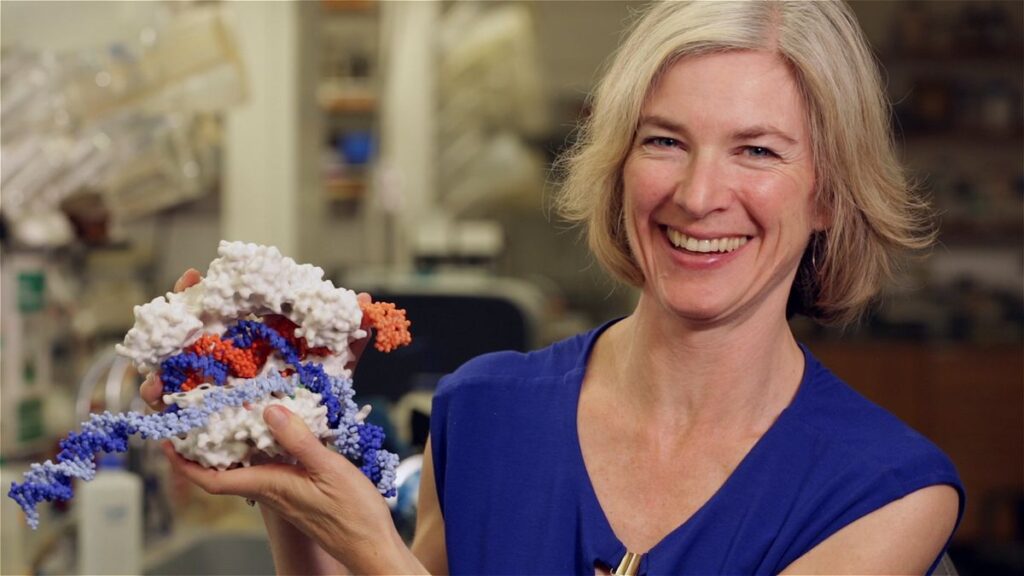

Hay otros jugadores estrella en el campo de la edición genética. La mayoría de ellos merecen ser objeto de biografías o incluso de películas. (El gancho de cara al público sería «Una mezcla entre Una mente maravillosa y Parque Jurásico».) Todos interpretan un papel importante en esta obra, porque también quiero mostrar que la ciencia es un deporte de equipo. No obstante, eso no será óbice para evidenciar, asimismo, el impacto que un jugador perseverante, considerablemente inquisitivo, obstinado y atrevido puede tener. Con una sonrisa que a veces (aunque no siempre) enmascaraba el recelo que se averiguaba en su mirada, Jennifer Doudna llegó a convertirse en un importante personaje central. Posee el instinto de la colaboración, como ocurre con cualquier científico, pero también tiene enraizada en el carácter una vena competitiva, como ocurre con cualquier gran innovador. En general, controla las emociones de manera estudiada, por lo que no se toma muy en serio su estatus de estrella.

Por encima de todo, quisiera transmitir la importancia de la ciencia fundamental, es decir, aquellas indagaciones motivadas por la simple curiosidad antes que orientadas a una aplicación práctica

La historia de su vida —como investigadora, ganadora del Premio Nobel y pensadora en el campo de las políticas públicas— conecta la epopeya de la CRISPR con hilos históricos mayores, incluido el del papel de las mujeres en la ciencia. Su trabajo también ilustra, como lo hizo el de Leonardo da Vinci, que la clave de la innovación es enlazar la curiosidad por la ciencia fundamental con el trabajo más práctico de idear herramientas que se puedan emplear en nuestra vida, esos descubrimientos transformadores que van de la mesa del laboratorio directos al jardín de casa.

Al contar esa historia, espero ofrecer también un primer plano de cómo funciona la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en un laboratorio? ¿Hasta qué punto los descubrimientos dependen del genio individual y hasta qué punto resulta más crítico el trabajo en equipo? ¿Ha venido la competición por los premios y patentes a so-cavar las posibilidades de colaboración?

Por encima de todo, quisiera transmitir la importancia de la ciencia fundamental, es decir, aquellas indagaciones motivadas por la simple curiosidad antes que orientadas a una aplicación práctica. Este tipo de investigaciones sobre los prodigios de la naturaleza siembra las semillas, no pocas veces de forma impredecible, para ulteriores inno-vaciones.3 La investigación sobre la física del estado sólido, en un momento dado, llevó a la invención del transistor y de los microchips. Asimismo, el estudio de un sorprendente método por el que las bacterias luchan contra los virus condujo al desarrollo de unas herramientas y técnicas de edición genética de las que los seres humanos se pueden valer en su propia lucha contra los virus.

Se trata de una historia entrecruzada por una serie de grandes preguntas, desde los orígenes de la vida hasta el futuro de la especie humana, la cual comienza con una estudiante de sexto grado a quien le encantaba buscar plantas «dormilonas» y otros fenómenos fascinantes entre las rocas volcánicas de Hawái, y que un día, al llegar a casa del colegio, encontró sobre su cama un libro de detectives que intentaban descubrir lo que denominaban, no de forma muy exagerada, «el secreto de la vida».

El código de la vida

Autor: Walter Isaacson

Editorial: Debate

Precio: 25,90€

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.