Hasta el inicio del siglo XX, los viajeros europeos que se aventuraban a salir de su propio continente para visitar los rincones más lejanos e inexplorados de la Tierra tenían que desplazarse a pie. Si las regiones por las que pasaban les eran totalmente desconocidas, contrataban porteadores para transportar todo cuanto pudieran necesitar a fin de bastarse a sí mismos lejos de la civilización —comida, tiendas y demás pertrechos—. Sin embargo, iniciado el siglo XX, el desarrollo del motor de combustión interna acabó con esa práctica. Los exploradores empezaron a utilizar Land Rover, jeeps, avionetas y hasta helicópteros. Solo conocía un sitio en el que los grandes descubrimientos de los viajeros todavía se seguían haciendo invariablemente a pie: Nueva Guinea.

Una larga y escarpada cordillera cubierta de selvas tropicales recorre el interior de esta isla de 1.600 kilómetros de largo situada al norte de Australia. En la década de 1970 todavía había unas cuantas bolsas geográficas en las que jamás habían penetrado personas venidas de fuera, de modo que avanzar a pie en compañía de una gran hilera de porteadores seguía siendo el único medio de adentrarse en ellas. Pensé que si rodaba las andanzas de una de esas expediciones obtendría una película fascinante. En esa época, la mitad oriental de Nueva Guinea se hallaba bajo administración australiana. Me puse en contacto con unos amigos de la televisión de ese país y me dijeron que una compañía minera acababa de solicitar los permisos necesarios para ir a una de las zonas desconocidas a fin de realizar prospecciones y tratar de encontrar yacimientos minerales (…)

Más información

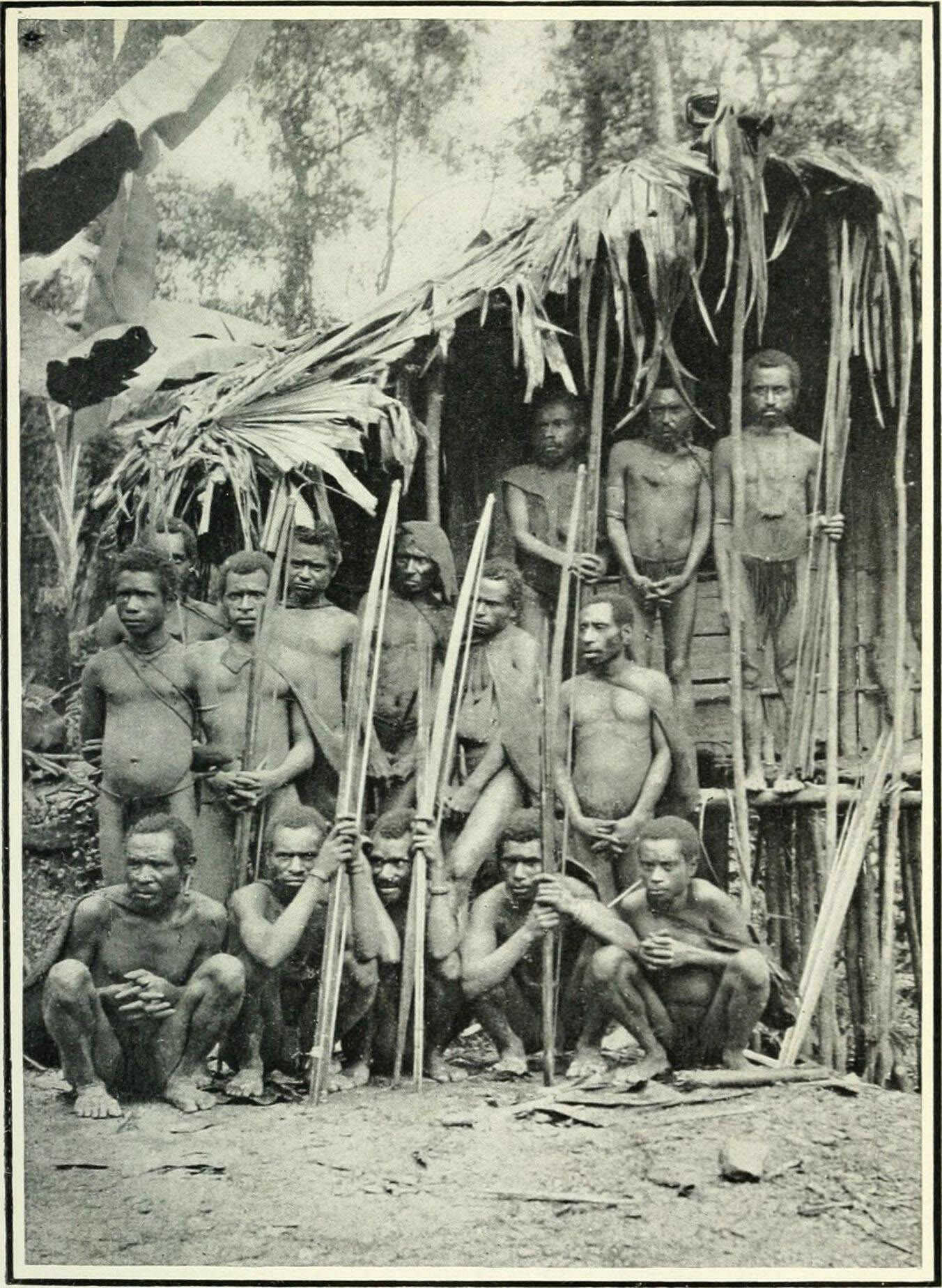

Todas las mañanas, poco después del amanecer, iniciábamos la marcha, abriéndonos camino a machetazos por la selva más densa que jamás haya encontrado, ascendiendo penosamente fuertes pendientes enfangadas hasta coronar una sierra para zigzaguear después entre la empapada vegetación de la ladera opuesta hasta alcanzar un riachuelo serpenteante, vadearlo, y volver a empezar el ejercicio, una y otra vez, interminablemente. Nos deteníamos todas las tardes a eso de las cuatro, plantábamos el campamento y tendíamos unas lonas de gran tamaño para protegernos mínimamente de los torrenciales aguaceros que se abatían puntualmente sobre la selva al dar las cinco. Después de tres semanas y media de tan arduos avances, uno de los porteadores observó unas huellas de pisadas humanas entre la vegetación, al borde mismo del pedazo de terreno que habíamos desbrozado. Alguien se había acercado a nuestro campamento la noche anterior, y nos había estado observando. Seguimos el rastro de nuestro visitante. Noche tras noche, después de colocar las tiendas, distribuíamos obsequios alrededor de nuestro punto de acampada: bolas de sal, cuchillos y paquetitos llenos de abalorios de cristal. Poníamos de guardia a uno de los porteadores: este se sentaba en el tocón de un árbol y lanzaba llamamientos cada cinco minutos, indicando a los habitantes de la selva que veníamos en son de paz y que les traíamos presentes. No obstante, era muy poco probable que la gente que estábamos siguiendo, fuese quien fuese, entendiera una palabra de lo que les decía, ya que en Nueva Guinea se hablan más de mil lenguas, y para quienes se entienden en una de ellas las demás resultan ininteligibles. Hasta los pequeños grupos tenían su propia lengua diferenciada. Repetimos las llamadas noche tras noche. Y todas las mañanas, sin excepción, los regalos que dejábamos aparecían intactos (…) Transcurridas cuatro semanas desde el inicio de la expedición, empezamos a aproximarnos a una zona que ya había sido cartografiada. Todo parecía indicar que la aventura y la película no iban a poder culminarse de manera satisfactoria. Entonces, una mañana, me incorporé tras haber pasado la noche bajo la lona y vi a un grupito de hombres de pequeña estatura, de pie, a un par de metros del punto en el que me encontraba. Ninguno de ellos sobrepasaba el metro y medio. Estaban desnudos, salvo por un ancho cinturón de corteza en el que habían remetido un puñado de hojas, tanto delante como detrás. Varios se habían perforado las aletas de la nariz e introducido en los agujeros unas pequeñas piezas blancas —más tarde descubrí que eran dientes de murciélago— (…) Los hombres de la selva nos miraban fijamente, con los ojos muy abiertos, como si nunca se hubieran cruzado con ningún tipo que tuviera nuestro mismo aspecto. Estoy seguro de que yo los observaba con una expresión idéntica: tampoco había visto en la vida a nadie parecido.

Para mi sorpresa, comprobé que no resultaba difícil comunicarse con ellos. Intenté indicarles por gestos que andábamos escasos de comida. Ellos se apuntaron con los dedos a la boca, asintieron con la cabeza y desataron los cabos de sus morrales para enseñarnos que habían recolectado unas raíces —probablemente tubérculos de malanga—. Yo señalé los bloques de sal que habíamos traído. Se utilizan como moneda en toda Nueva Guinea. Volvieron a mover afirmativamente la cabeza: acabábamos de iniciar una relación comercial. Después Laurie [Bragge, el funcionario líder de la expedición] les preguntó qué nombre daban a los ríos más próximos (…) ¿Cuántos conocían? Se pusieron a contarlos, primero tocándose los dedos, uno a uno, y después dándose golpecitos en distintos sitios: en el antebrazo y el codo, para continuar luego por el brazo y acabar a un lado del cuello. En realidad, Laurie no tenía ningún interés particular en los nombres de los ríos ni en su número. Lo que quería saber eran los gestos que empleaban para contar e indicar las cifras. Conocía los ademanes de cálculo de otros grupos de la región, y comparándolos con los que usaban aquellos hombres bajitos quizá alcanzara a averiguar qué contactos de trueque podían haber establecido. Pasados unos diez minutos aproximadamente, los hombres empezaron a agitar los brazos y a mover rápidamente los ojos en las órbitas para hacernos saber que se disponían a irse. Les devolvimos el saludo e intentamos invitarlos a volver a la mañana siguiente con más comida. Después se marcharon.

Los hombrecillos reaparecieron con el nuevo día (…) Les preguntamos si les parecía bien que fuéramos a ver su poblado y que nos presentaran incluso a sus mujeres e hijos. Tras una cierta confusión —que tal vez fuera reticencia—, asintieron y nos llevaron a lo profundo de la selva. Los seguíamos a unos cuantos metros. La marcha resultaba muy difícil. La vegetación era extremadamente densa. Tras rodear el tronco de un árbol gigantesco les perdimos de vista; al otro lado no se veía ni rastro de ellos. Se habían esfumado. Los llamamos, pero no obtuvimos respuesta. ¿Acabábamos de caer en una emboscada? No teníamos ni idea. Tras llamar durante varios minutos, dimos media vuelta y regresamos al campamento. Acababa de entrever el modo de vida que un día fue común a todos los seres humanos. Pequeños grupos capaces de encontrar todo cuanto precisaban en el mundo natural que los rodeaba. Los recursos de los que dependían se renovaban solos. Generaban muy pocos residuos, por no decir ninguno. Llevaban una existencia sostenible, en equilibrio con su entorno, con prácticas que podían continuar indefinidamente, sin límite de tiempo.

David Attenborough es divulgador científico y presentador de la BBC. Ha publicado, entre otros libros, ‘Aventuras de un joven naturalista’ (Ediciones del Viento). Este extracto pertenece a ‘Una vida en nuestro planeta. Mi testimonio y una visión para el futuro’ (Crítica), que se publica este 19 de mayo.