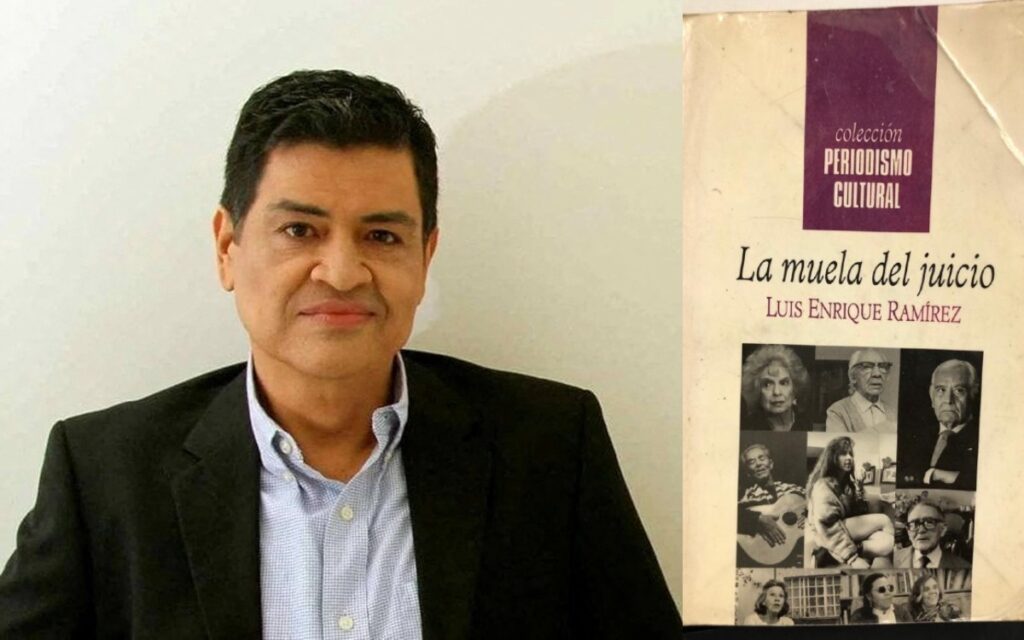

Luis Enrique Ramirez es norteño, alto, 1.86 de estatura, de cabello muy tupido y muy negro, ojos negros, cejas negras, a veces intenciones negras y sonrisa entre seráfica y luciferina. Presume de ser malísimo porque su hobby es hablar mal de la gente y encontrar sus puntos débiles o por lo menos chuscos, pero es el primero en correr a la cabecera del amigo enfermo que inmediatamente piensa que lo va a asfixiar con la almohada, cuando lo único que Luis Enrique pretende es salvarle la vida para seguirse riendo de él. Vive con una gata mudita que recogió en Tlatelolco y con ella se esconde del mundo opresor en medio de los multifamiliares. Escribe en una lap-top tan importante para él que hasta nombre le puso, Miss Jujú, mientras que pobre gata sigue sin ser bautizada.

Luis Enrique es culichi porque nació en Culiacán, Sinaloa. Allá se inició en el periodismo a los 17 años, en El Diario, estuvo después en El Debate y comenzó a hacer entrevistas en el Noroeste. Cuando le dio por hacer viajes a la capital, siempre se hospedaba en el Hotel Regis. La primera vez vino con su hermano Juan Carlos -más alto que él y todavía más flaco- en camión Tres Estrellas de Oro de segunda clase, entre gallinas, puercos y olor a chilorio, machaca y chorizo. Tras las 24 horas у de carretera, llegó en calidad de jerga y nadie lo levantó. “Venimos a conocer”, dijeron. Creían que la ciudad de México se componía de La Villa, Chapultepec, la Alameda y el Zócalo.

La segunda vez era estudiante de periodismo de la Escuela de Comunicación Social de Sinaloa y participó en un congreso en la escuela Carlos Septién García con su maestra María Teresa Zazueta. Ella lo llevó al teatro, recorrieron museos y galerías, asistieron a conciertos, compraron libros católicos y después de admirar el mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado se tomaron un chocolate caliente en el Super Leche con Alejandro Avilés. Las fachadas del Paseo de la Reforma estaban tapizadas de carteles de la Marcha del Orgullo Homosexual; era la efervescencia del Gay Power en México, es decir en la ciudad de México porque en el norte no sabían ni con qué se comía esa cosa. “¡Vamos, vamos!”, exclamó Luis Enrique, y su madre-maestra lo reprendió: “Óyeme, qué moderno saliste”.

Una noche antes de regresar a Culiacán me llamó, me cubrió de elogios y sin esperar respuesta colgó; yo me quedé con el auricular en la mano esperando más. Para entonces él ya tenía decidido que esta ciudad que a todos nos parece tan horrible sería la suya: él era de asfalto, de neón y de muchedumbres solitarias, el smog le resultaba más estimulante que el vigoroso aire del norte, el cantadito tepiteño le parecía dulce al lado del golpe verbal del acento sinaloense.

En 1988 emigró apoyado por Abraham García Ibarra quien le dio hospedaje en su casa y luego le consiguió un cuarto de azotea en la calle de Providencia, en la colonia del Valle. Como aquella diminuta habitación carecía de ventanas, Luis Enrique no tuvo otra que asomarse a las redacciones de los diarios capitalinos. En Excélsior le ofrecieron reportear para Últimas Noticias pero tenía que levantarse a las 4 de la mañana y aguantó un solo día. Se fue a El Financiero y tras un riguroso examen fue aceptado como corrector de galeras. Harto de trabajar de noche (de 9 a 4 de la mañana: horario de talleres), tenía decidido renunciar y regresarse a su tierra, pero un amigo le consiguió una oportunidad en la naciente sección cultural de ese diario. Víctor Roura lo puso a prueba un mes y resolvió darle el puesto de reportero. “Usted es para hacer entrevistas, maestrísimo”, le dijo moviendo su melena frente a una copa de ron añejo.

Luis Enrique habría de contarme más tarde: “Si algún momento he sido plenamente feliz en lo profesional ha sido allí. Víctor Roura fue un gran jefe. No regañaba, no gritaba, no prohibía, sólo estimulaba. Y respetaba”. Con aquel eficaz método, Roura pronto hizo de aquéllas las mejores páginas culturales del periodismo mexicano. Permitió brillar a Luis Enrique Ramírez, quien publicó allí entrevistas memorables.

Yo lo quiero mucho porque es muy noble, me da mucha alegría, es bonito verlo llegar bañadito y con sus camisas bien planchaditas por él mismo. Su pulcritud alcanza a su escritura, revisa sus textos casi neuróticamente para evitar cualquier arruga, cualquier doblez, los rocía y los plancha con esmero, y aún así, al verlos publicados dice “Chingüentes, se me fue esa coma!”. También así repasa a sus entrevistados, analiza sus respuestas, los observa y los desmenuza y a algunos hasta los encuera (en sentido figurado, por supuesto). Nunca había conocido periodista más obsesivo. De ahí tal vez sus continuas depresiones y sus interminables melancolías. Atraviesa a sus interlocutores y los adivina antes de que respondan. Creo que entre los jóvenes es el mejor, el más fino, el más perceptivo, el más talentoso de los periodistas. Y, desde luego, el más encantador.