En la entrada del Hospital Católico de San José, en Monrovia, nueve retratos cuelgan de la pared. Uno por cada miembro de la institución que perdió la vida luchando contra el ébola en 2014. En medio destaca el rostro blanco de un español: Miguel Pajares Martín. Tras 54 años vinculado al continente africano, y a escasas semanas de regresar definitivamente a España, el sacerdote y enfermero se infectó cuidando al entonces director del centro. Cinco días después de su traslado a Madrid, su corazón dejó de latir, fue el primer muerto de ébola en Europa.

El pequeño altar sobre el marco de la puerta —memoria de héroes que nunca quisieron serlo— fue lo primero que vieron Daniel, Alfred, Prince, Spencer y Abraham. También varios centenares de pacientes más que acudieron al San José para registrarse cuando escucharon que unos cirujanos españoles operaban gratis este agosto pasado.

El número no significa nada. Demasiados para la capacidad del hospital y para una misión sanitaria de menos de seis días en quirófano. Demasiado pocos para un país con cinco millones de habitantes que cuenta tan solo con dos urólogos, aseguran en el hospital: uno de ellos trabaja en una clínica privada y otro, recién terminada la especialidad, no sabe hacer endoscopias. “En España no sería ni residente de segundo año”, lamenta José Rubio, jefe del servicio de Urología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y presidente de la organización sin ánimo de lucro Surg For All (Cirugía para todos).

Esta falta de medios y profesionales provoca años de dolor sin apenas tratamiento a un gran número de liberianos. Otros, los que pueden costearse intervenciones modestas en África o India, entran en una lotería de complicaciones. Una minoría vuela a Estados Unidos o Europa dilapidando sus ahorros y los de su familia. Nadie quiere morir de patologías fácilmente tratables cuando la medicina es avanzada. En el caso del cáncer de próstata, según datos de la AECC y la OMS, la supervivencia a cinco años roza el 90% en España y apenas el 25% en Liberia.

Las cifras oficiales reportan cerca 300 muertos por cáncer de próstata al año en Liberia. Más allá del infradiagnóstico, miles de liberianos más tienen otros problemas prostáticos que ni siquiera quedan registrados en estadística alguna. Aunque las principales carencias son la falta de medios y formación, el bajo nivel adquisitivo de los pacientes les lleva a retrasar al máximo su visita al hospital, reduciendo su calidad de vida.

“Mi padrastro y mi abuelo murieron por cáncer de próstata. Nosotros lo llamamos el asesino de hombres”, cuenta Stephen Toh, sentado en la cama. Hace cuatro días que se operó y ya le han dado el alta para volver a casa.

La primera mañana, su bigote blanco se levantó al ver pasar a María José Rodríguez. Adjunta del Área de Anestesia y Reanimación en el hospital La Fe de Valencia, le avisó que el anestesista iba a pincharle en la espalda y él, tras unos segundos de duda, encontró dos palabras que giraron varias cabezas en la pequeña sala: “Grasssias, señoritaaa”.

Sus últimos meses han sido complicados: dolores, imposibilidad para hacer pis, noches ingresado y pastillas que no resolvían el problema más allá de unas semanas. La decisión fue clara: pedir un préstamo y operarse en Canadá.

A diferencia de otros, su caso ha sumado un cúmulo de fortunas que le hacen reír cada vez que las enumera. Primero, el WhatsApp de un amigo que se enteró de la llegada de Surg For All. Después, el azar del registro, en el que le tocó ser el primero. Y, por último, el descubrimiento de José Miguel Giménez Bachs, el otro urólogo del equipo español que, además de extirparle una próstata de tamaño considerable, le reparó una hernia umbilical que arrastraba.

Toh, excapitán de la selección de baloncesto de Liberia, se quedó sin conocer a sus nietos (su hija emigró años atrás a Canadá), pero se ahorró miles de euros que, a sus 60 años y con el sueldo de profesor, se hubieran convertido en una deuda difícil de afrontar. “Fue como un milagro. Gente viniendo de otro país para trabajar en África. Gratis… ¡Ah!, no podía creérmelo”, dice mirando a su esposa, que graba la conversación desde la puerta. “Solo pido que vuelvan; hay muchos más con este problema”.

Regresar está en el propósito de esta organización fundada en 2014 y gestada a través de las experiencias previas de varios de sus miembros en Latinoamérica. Allí se dieron cuenta de que volar, intervenir y regresar no funcionaba. “Operar puede ser realmente atractivo para los que nos gusta la cirugía, pero no es efectivo en países en desarrollo. Efectivo es enseñarles y, sobre todo, dotarles tecnológicamente”, explica Rubio. Aún y todo, el equipo ha intervenido a 55 pacientes (más una segunda operación y varias cirugías dobles) en cinco días y medio, y ha pasado consulta a un centenar para cribar la selección previa. Cifras que no se ven en Europa, según los propios cooperantes.

Pero eso tan solo es la tercera pata de una iniciativa cocinada a fuego lento con la dirección del hospital y la ONG Juan Ciudad. En 2019, José Rubio y Ana Arbona, dos de los fundadores de Surg For All y compañeros en el IVO, se desplazaron a Monrovia para ver las necesidades del centro. Allí, ya se encontraba María José Rodríguez.

A aquel viaje le siguió otro, el de los enfermeros Thomas S. Kettor y Eliza Berry, para aprender en Valencia. La pandemia alargó su estancia y retrasó 15 meses la misión urológica. Los próximos pasos también están definidos: formar un médico en España y volver para asentar el proyecto.

Benjamin Grerseedah tiene un talento natural para captar la atención de los demás. A veces son sus ojos saltones; otras, la sonrisa de niño pequeño que esconde bajo un rostro de 61 años. Cuando sabe que le miran, tararea canciones que tiene en la cabeza. También se aferra al brazo de las enfermeras y pone cara de pena para que no le dejen solo en la sala de reanimación. Sentado en quirófano, empieza a temblar. “No lo volveré a hacer jamás”, susurra agarrado a una bota de agua caliente después de una resección transuretral (un procedimiento en el que se introduce un instrumento por la punta del pene y se corta el tejido prostático que impide el paso de la orina). Cuando cree que el periodista no escucha, cambia el tono y ofrece 10 dólares por el objeto que le devuelve la temperatura.

Al día siguiente, ya en planta y esperando el chequeo del postoperatorio, mira con desconfianza a los doctores. Cuando Giménez Bachs levanta la sábana, comienza a gritar.

―¡Doctor Senga, doctor Senga, tengo miedo!

―¡Pero si aún no te he hecho nada!, responde Giménez Bachs, alarmado por los alaridos del paciente, sin percatarse de que lo ha hecho en español.

El señor Grerseedah ha oído la palabra “cuchilla” y, ante la duda, ha llamado al director médico del hospital. Cuando pasan con el siguiente paciente, sonríe, aliviado, con la boca cerrada.

Los siguientes días, los compañeros de habitación se ríen de sus exageraciones. Sin embargo, muchos de ellos también mostraron gestos de desconfianza antes de la anestesia. “Son muy quejosos y recelan cuando vas a pincharles. Se les ve en los ojos que tienen miedo”, confirma José Luis Casbas, el anestesiólogo. “Al mismo tiempo, tienen que tener muchísimo aguante”, apunta Giménez Bachs. “Las próstatas que sacamos aquí no se ven en España, algunos llevan años con cuerpos extraños dentro, trozos de sonda y de todo. Es increíble”.

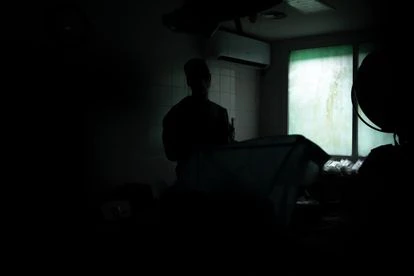

Ana Arbona suspira en medio de la oscuridad: “Empezamos bien el día”. Medio minuto después, el bisturí eléctrico vuelve a sonar, las bombillas se encienden y los pasillos regresan al trajín de camillas que intercambian pacientes entre la sala de reanimación y la primera planta.

¿Qué habría pasado si se hubiera estado utilizando el respirador? ¿Y si fuera una operación a vida o muerte? En esta ocasión, no ha ido más allá de unos ojos nerviosos que han dejado de sentir de cintura para abajo por la anestesia, y una frase que los sanitarios locales utilizan de comodín: “This is África” (esto es África).

Donde sí nota el hospital las consecuencias de la inestable red eléctrica nacional es en sus arcas. Según el balance de 2020, el San Joseph tan solo obtuvo 990 euros de beneficio, algo que su director, Peter Lansana Dawoh, achaca al sobrecoste en gasolina para alimenta al generador: 15.000 dólares al mes, unos 13.000 euros

Son momentos de estrés, como tantos otros, en los que Rodríguez y Arbona ponen la calma. Ellas coordinan e instruyen al grupo de enfermeros, se encargan de tener la mesa con el instrumental necesario, regulan el suero, cuentan las gasas y se anticipan a las necesidades de los cirujanos. Todo pasa por sus cabezas. Los cinco son un engranaje perfectamente coordinado, aunque sea la primera vez que trabajan juntos.

“Yo he alucinado con el ritmo de trabajo. En Bolivia éramos un solo equipo, pero estuvimos un mes y no operamos tanto”, confiesa Giménez Bachs. Un esfuerzo que, además, ha contado en esta ocasión con la ayuda de Eliza Berry y Thomas S. Kettor.

“Estoy muy satisfecha de haberles visto trabajar en su entorno. Nosotros buscamos enseñar para que luego se manejen libremente y veo que la labor que hicimos en Valencia ha servido de mucho”, reconoce Arbona.

Todos los días, la alarma suena a las 06:15, aunque algunas noches los llantos en la puerta de urgencias o el cacareo de los gallos adelantan el despertar.

Tras varios vuelos cancelados y el retraso por las diferentes olas de covid-19, el equipo logró organizar una misión de seis días. José Rubio, Ana Arbona, María José Rodríguez y José Miguel Giménez Bachs volaron de Valencia a París. El último, urólogo del Complejo Hospitalario Universitario y profesor asociado de la UCLM, se acercó en coche desde Albacete. En la capital de Francia se encontraron con José Luis Casbas, anestesiólogo en el Hospital de San Rafael y otros centros catalanes, que cogió el avión en Barcelona. Siete horas después aterrizaron en Monrovia.

Cada mañana, desayunan en el comedor de los hermanos de San Juan de Dios y pasadas las siete cruzan las puertas del edificio principal. En la fachada, una placa en español de la visita de María Teresa Fernández de la Vega cuando era vicepresidenta del Gobierno, y el logo pintado de Comunidad de Madrid evocan la conexión del hospital con España.

Es el inicio de jornadas de 12 horas con breves descansos para tomar café, coger el móvil, hablar con la familia y comer por turnos. En sala contigua al quirófano, las marcas de la mascarilla y los rostros cansados quedan al descubierto. “Aquí sabes cuando empiezas, pero no cuando acabas”, asiente Casbas mientras sirve espaguetis con tomate y pescado en un plato.

Por las noches, el jamón, el queso y la cerveza son la antesala de una cena en la que anécdotas del día y recuerdos de viajes pasados guían la conversación.

Pero no todos los recuerdos son alegres. Las radiografías desvelaron que Jestly, un chico de 22 años en silla de ruedas desde 2019, hubiera necesitado, por lo menos, tres operaciones para obtener una mínima mejoría. Su caso no pudo atenderse. Tampoco el de un varón que esperó la transferencia bancaria de su familia para recorrer 14 horas en moto y presentarse en el hospital la última tarde. U otro que, tras escuchar a varios amigos satisfechos, pidió al director que le buscara un hueco a finales de semana. “Ya es tarde”, le respondió Dawoh, y el hombre rompió a llorar.

“En esta misión se ha quedado mucha gente fuera que nos ha dado pena”, reconoce Mª José Rodríguez. “Casos así son duros, pero es parte del trabajo”.

“Si piensas la inversión de tiempo y dinero que hacemos aquí o cuando ellos vienen a Valencia, los resultados quizás no se correspondan”, comenta Rubio. “Pero yo me llevo un saco de ilusión. Hemos trabajado en otros sitios y nos hemos ido con un mal sabor de boca porque ha sido imposible hacer un proyecto. A veces, el salto es demasiado al vacío”.

“Siempre te llevas recuerdos y vivencias totalmente diferentes”, reflexiona Arbona. “Siempre surge algún caso de algún paciente en condiciones muy bajas que consigues sacar adelante y con eso ya es suficiente”.

Así ocurrió con la última intervención que dejó a liberianos y españoles con la boca abierta. Hombre, 53 años y sin recursos económicos. El fondo de Surg For All costeó la tarifa del ingreso. Operado tiempo atrás, presentaba fuertes dolores y constantes infecciones. “Lo peor está dentro”, exclama Rubio. Mientras, el resto mira la pantalla y lanza teorías sobre cómo había podido terminar la sonda calcificada y un tapón entero en el interior de la vejiga. “Uf”, deja escapar el doctor Senga.

Quién sabe cuántos dólares e infecciones se habría ahorrado. Quién sabe cuántos años de vida habrá ganado.