Desde el exilio escribo este libro que inesperadamente se puso frente a mis manos vacías y temblorosas, negadas a escribir una palabra más sobre lo injusto, porque la muerte nuevamente me pisó los talones y mis piernas agotadas querían detener el paso, darse por vencidas, entregarse al vacío, a la pérdida, al agotamiento y la soledad.

El 23 de julio del 2019 unos sicarios entraron en mi hogar, mataron a mis perras, fieles compañeras de mis días, mientras la fortuna quiso que mi viaje encontrase obstáculos para no llegar a tiempo a lo que parecía el último enfrentamiento con la muerte. Hui de México cuando dos expertos de la Interpol y la DEA me aseguraron que ésta sí era, efectivamente, la última llamada de los poderosos líderes de las mafias de tratantes de niñas, pues su emporio se resquebrajó en abril de ese mismo año con mis últimas declaraciones y más tarde con la alerta roja de Interpol que les convirtió en prófugos de la justicia internacional.

Antes de sentarme a escribir este libro, pasé por un angustioso periplo por Nueva York, California y España; había pagado una gran cantidad de dinero a un abogado de migración norteamericano para que me buscase una visa de trabajo, que fue preaprobada, y dos semanas después Trump ordenó la cancelación de nuevas visas de trabajo para periodistas y escritoras mexicanas. Pasé en silencio incesantes noches de angustia, llantos nocturnos bebidos en soledad en las habitaciones de diez viviendas diferentes. Mientras tanto, sonreía débilmente ante mis amistades y familiares para evitar angustiarles más; durante las noches me observaba rumiar la ansiedad alejando ráfagas de pensamientos suicidas frente al espejo, diciéndome cada día: “Lydia, también esto habrá de pasar”.

Una mañana, luego de comprar verduras en el mercado en Madrid, me desvié para entregar algo de comer a una joven sin hogar que vivía escondida en un portal al lado del piso que arrendaba; ella me confesó que no quería ni refugio ni hogar, la heroína le arrebató la voluntad de añorar. Al volver a casa me consolé pensando absurdamente en el privilegio de no estar en una situación tan precaria, sólo para descubrirme más tarde frente a un listado de gastos del exilio, viendo que mis ahorros empequeñecían rápidamente ante una vida en fuga.

Conforme pasaban los meses aumentaba mi angustia por la búsqueda de un estatus legal que me permitiera permanecer en algún país que me acogiera, sin la amenaza de que ese refugio temporal terminase pronto y me forzara a volver —en medio de una crisis pandémica— a manos de los sicarios y de un Gobierno mexicano que avala la impunidad. Mientras trabajaba de sol a sol para mantener dos vidas suspendidas, en un país europeo con mi economía de reportera mexicana, mis amistades del alma me cobijaron haciendo un poco más llevadero el periplo.

Un médico argentino en Madrid, luego de revisarme y advertir el alto costo que el estrés postraumático cobraba en mi salud, me dijo que estoy sufriendo el “síndrome de la exiliada”: tengo el corazón partido por la mitad, un fragmento en México y otro aquí, en España. Debía buscar la forma de traer esa otra mitad conmigo, porque hay vacíos que paralizan, que pulverizan la esperanza, y nos acercan a la muerte emocional y biológica.

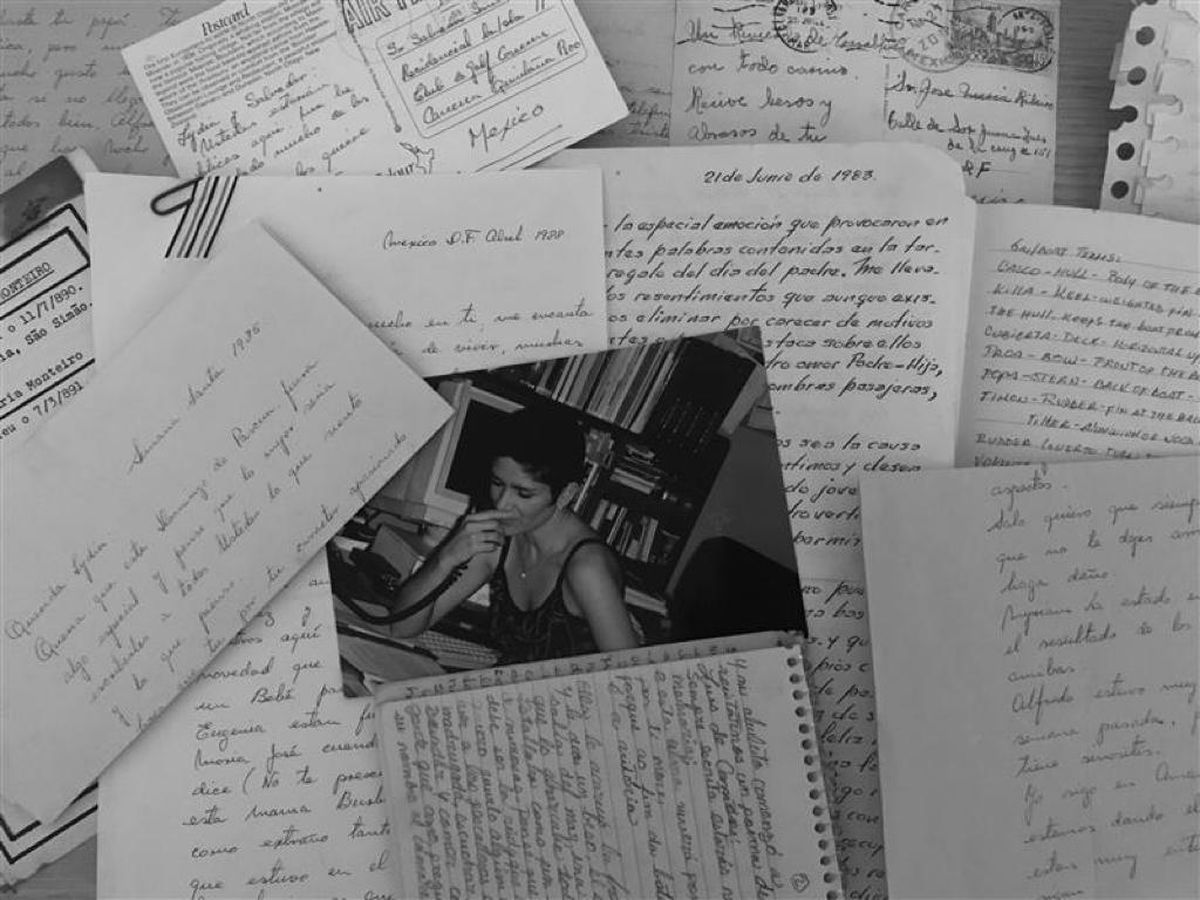

Había algo que necesitaba para sentirme más cerca de ese metafórico corazón: las cartas que durante toda una vida me escribió mi madre, las que me escribieron amistades y familiares, las que yo escribí y con los años fui recuperando porque la gente había pensado tirarlas y prefirió preguntar si me interesaban. Y mis diarios, desde ese primer cuaderno que mi madre me obsequió a los doce años para que documentara historias, hasta el de mis viajes de investigación del 2018. Fue entonces que llegaron poco a poco en manos de amistades que, pandemia de por medio, pudieron viajar entre México y España, ayudándome poco a poco a repatriar mi pasado.

Una carta que forma parte del nuevo libro de Lydia Cacho.

Comencé a releer las cartas y los diarios, tapicé una pared con fotografías de instantes simbólicos, viajes y momentos clave de mi carrera periodística. Inicié entonces la aventura de un éxodo en el que rescaté a la niña que a los doce años habló por vez primera sobre la muerte y el suicidio, la que huyó de casa y aprendió a amar mirando a sus abuelos caminar por un puente tomados de la mano. Al transcribir las cartas y fragmentos de los diarios, poco a poco acerqué las vidas de esa que soy en 2022 y la joven que soñaba una vida de aventuras.

Sin intentarlo siquiera, arrastré mi pasado hacia un pequeño estudio en un antiguo barrio madrileño —como quien trae un animal herido a casa— y escribiendo en mi computadora portátil le fui sanando, hasta que un buen día descubrí que revivía. Estaba escribiendo la biografía de una vida inacabada y, mientras lo hacía, recogía retales de mi corazón regados por el mundo.

Durante treinta y seis años, personas de mi entorno y quienes leen mis obras han preguntado cómo llegué hasta aquí, qué secreto subyace detrás de una mujer que a los veintidós años decidió lanzarse a la aventura de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión bajo la consigna de que se debe vivir desde la congruencia y, de ser necesario, pagar las consecuencias de semejante atrevimiento. Cualquier respuesta ha sido siempre una fácil huida para no profundizar en toda una vida de asombro y rabia, de inseguridad y fortaleza interna, de búsqueda, miedo, pasión y desconocimiento, habitada desde niña por una ansiedad vital que intenta comprender lo que a simple vista parece inescrutable.

El origen de la valentía de cualquier ser humano es inverificable, se sustenta en semillas de dolor, de amor, de inconformismo frente a la realidad a veces insoportable; simiente del pasado que retumba en una memoria colectiva que nos llama, aunque intentemos ignorarla. Es inspiración originada por las vidas ejemplares de las personas a quienes admiramos en la juventud, es también el rescate de documentos que nos recuerdan cómo era esa vida, a qué olía la ciudad, el sabor de los guisos de la niñez, los miedos y las alegrías, crecer a destiempo, contar mientras se vive creyendo que se exorciza el presente sin comprender que se escribe para el futuro.

Me he negado a hablar del imaginario secreto de mi fuerza, porque no creo que exista. Los misterios no me pertenecen, ni siquiera la vida es mía, la única certeza que me habita desde la niñez es la del vacío y la muerte, tenerla de cerca, entender su presencia absoluta en nuestras vidas. No hay nada desconocido en la muerte, todo lo ignoto e incomprensible se halla en el lado de la vida, en lo absurda e injusta que resulta para millones de personas, en la inmoral desigualdad que nos divide en castas, géneros y clases, en los azotes que enfrentamos al intentar develar un rumbo diferente que favorezca un sentido de humanidad más profundo; intentamos desesperadamente erradicar las excusas y argumentos que sostienen la violencia como norma que regula nuestras vidas en lo público y lo privado.

He dicho incontables veces que lo mío no son el martirologio ni la bonhomía. Lo que me ha movido para dedica mi vida a escribir, a convertirme en reportera de guerra en el mundo que atestigua la batalla contra las vidas y cuerpos de mujeres y niñas, enfrentar mafiosos y feminicidas, torturadores y corruptores, asesinos y criminales de cuello blanco, es en realidad el simple y claro sentido de justicia, el haber descubierto en la niñez que nadie debería preguntar si merece la vida que le ha tocado vivir o si alguien merecía una muerte violenta en manos de un tercero.

Este libro no tiene grandes pretensiones, son los fragmentos históricos de una vida bien vivida, los secretos de una chica rebelde, los amores de una feminista, sus discusiones, pérdidas, confesiones, serendipias y revelaciones. Es la historia de cómo llegó de vuelta a mis manos el otro pedazo de mi corazón para no morir de hastío.

Portada del libro.

Cuando mi madre me entregó la primera libreta en 1975 y me dijo “escribe lo que sientes”, sin saberlo iniciaba un viaje que ella quiso recorrer también, pues soñaba con ser escritora. Sus cartas aquí publicadas son un homenaje a ella, que ya muerta publica un retazo de su palabra que inexorablemente va atada a la mía.

Cancún, Quintana Roo

15 de septiembre de 1988

Querida mamá:

El viento ha dejado de soplar a la velocidad aterradora de más de 320 kilómetros por hora. Es ahora cuando me entero con la poca información que podemos recibir, de que el daño que ha sufrido Cancún es tan inmenso que ha sido clasificado como zona de desastre. Lo hemos escuchado por la radio del barco que Salvador instaló en casa de Andrés, donde nos vinimos a resguardar del huracán Gilberto. La radio es de Miami, pues allá aún no ha llegado el huracán y hemos estado parcialmente informados gracias al centro meteorológico de Florida.

Salvador acaba de salir del departamento, aún hay viento de 80 kilómetros por hora; me pidió que me quedara, no sabe en qué condiciones encuentre las calles, parece que hay robos y ataques a transeúntes. A mí solo se me ocurre tomar mi libreta y pluma para escribirte esta carta.

Cuando llegó el ojo del huracán bajó la presión atmosférica y la tensión emocional, entonces pudimos dormir un par de horas. La tensión ha bajado. Andrés y Paty durmieron en una recámara y en la otra Tomás, Patricia, Salvador y yo. Por supuesto hemos estado vestidos y con zapatos todo el tiempo por si tenemos que abandonar el edificio en caso de emergencia. Después de pedirle a Sal que se cuide y no haga ninguna tontería heroica intenté conciliar el sueño. Ya me conoces, no dormí los dos días previos al huracán, estuve acelerada y pasé más de veinte horas sin parar. Acomodamos todas las cosas de nuestro apartamento en el baño, dicen que es el único lugar seguro. Prevemos inundación, pues como sabes tenemos la laguna enfrente. Así que guardamos toda la casa en el baño. Después estuve cocinando para todos, somos seis; poniendo la comida para una semana en raciones y en las hieleras, comprando hielo y agua embotellada, pues lo demás víveres y medicamentos ya lo tenía desde hace días cuando sabíamos que podría llegar la tormenta.

El caso es que a pesar de estar agotada me es imposible conciliar el sueño, no hago nada más que inventarme algún tipo de oración que se parezca a un rezo. Pienso en toda la gente que vive en las peores condiciones en las zonas que se inundan, a ratos me temo lo peor. Salvador me dijo que deje de pensar en los demás pero es imposible, somos privilegiados, pudimos comprar víveres y venirnos a casa de amigos en el centro, lejos del mar y la laguna, pudimos resguardar nuestras cosas, incluso los bienes superfluos como la ropa de esquiar en nieve, mientras tantísima gente no tiene a dónde ir porque dijeron en la radio que los albergues anti huracán estaban saturados. Me angustia pensar en la gente que con el mismo miedo que hemos sentidos nosotras, no tenga posibilidad de sobrevivir.

Me levanto y tomo un plato, sirvo un poco de cereal y leche, sólo sirvo un tercio del vaso de agua. Tenemos que racionar los víveres, estamos conscientes de ello. Cancún es una isla y podrían tardar semanas en volver a traer alimentos y en recuperar los servicios de agua y luz.

Ya son treinta y seis horas sin salir del departamento, siento ganas de salir a las calles, de caminar. Tengo el cuerpo entumido de estar tantas horas recostada sobre una escalera, hincada y luego por largas horas sentada en el piso. Miro por el hueco que dejaron los ventanales rotos, la oquedad de ojos que ya no miran la belleza. El olor a mar se convirtió en tufo de algo podrido, las palmeras arrancadas de tajo por el viento arrojadas en la avenida abajo del edificio. Hay sólo un almendro en pie, la calle entera está cubierta de árboles destrozados, vidrios, arbustos, un auto volteado como prueba del caos.

Veo a un hombre que sale de la casa vecina, ayuda a otros hombres y mujeres a barrer un poco, tarea inútil. El viento comienza a aullar de nuevo. Viene de vuelta, esto no ha terminado. Estoy angustiada, el cereal se revuelve en mi estómago, me pregunto para qué comí. Son las 10.30. Salvador llegó, pudo localizar a Rambo, el marinero que se quedó cuidando nuestra lancha, escondido en el manglar. Está bien, pudo volver a tierra sin problema, dice que no la pasó mal, que se reía emocionado, se tomó unas cervezas con su compañero de aventura la dulzura de la inconsciencia. Su familia llegó a su encuentro, no hay teléfonos, la gente está saliendo, pero la radio dice que esto aún no termina. La esposa les dijo que la casa quedó destrozada por el viento, no hay un muro en pie en su palapa. Sal dice que la esposa estaba tranquila, dijo que estarían bien, los vecinos les ayudaron a sacar algunas cosas en una lancha ahora las calles son un río y se van a una escuela que han improvisado como albergue. “No hay tristeza por lo material, dice Salvador, pero cuando termine esto les ayudaremos a reconstruir su casita”. Por eso lo amo.

Han pasado las horas, salimos de la casa de Andrés y Paty, ahora sí el huracán se ha ido hacia Florida. La entrada a la zona hotelera muestra un retrato de la devastación. Está lleno de soldados a lo largo de la avenida Kukulcán, la que comunica la zona hotelera y el centro de la ciudad. Entre los soldados las palmeras arrancadas de raíz, el manglar como un árbol de otoño deshojado abre la vista de la catástrofe.

Poco a poco nos abrimos paso junto a otros automovilistas que quieren volver a sus casas. Los hoteles están llenos de turistas, seguramente aterrados. Tendrán anécdotas inolvidables que narrar. Algunos vienen a atestiguar el desastre, a saciar su morbo cámara fotográfica en mano. No importa que no haya gasolina y no sepamos cuando la habrá de nuevo, están disfrutando ver los muebles de todo el hotel de aquel lado de la laguna; el restaurante arrasado con lo que contenía ha quedado a la vera del hogar de los cocodrilos. El tour de la tragedia, la humanidad curiosa, el gozo de la pérdida de los más ricos.

Pero no todo está perdido, madre, hay quienes han salido a la ayuda de otros, gente que se baja para ayudar a los propietarios de pequeños negocios a meter muebles y objetos que quedaron en la avenida. Gente que ayuda a otra gente a salir de la zona hotelera para volver a sus hogares en el pueblo. Los lobbies de los hoteles son bocas abiertas, desdentadas, vacías. Todo lo suyo al otro lado de la laguna donde las olas imitan aún la fuerza del mar. La naturaleza no pide permiso a la invasión humana y vuelve a recuperar terreno, no durará mucho.

Salvador y yo caminamos por una playa, nos paramos frente a un inmenso barco pesquero cubano que intentó enfrentar el huracán a motor. Terminó encallando en la playa, a unos metros de casas y hoteles. Los pescadores metidos en una casa, dormidos de borrachos, bebieron y comieron hasta saciarse. Salen rascándose la barriga y nos cuentan su hazaña, el sudor huele a vodka y tequila. Sonríen, es libertad.

Estamos vivas y volveremos a levantarlo todo, estoy segura. Entramos a casa, Salvador ve mi libreta en mano, me pregunta si escribí algo, le digo que todo. Sonríe, en medio del desastre comenzamos a volver a la normalidad. La casa huele a peces muertos, hay agua de la laguna, un vidrio roto, una pequeña gaviota muerta en la sala.

Limpiamos juntos durante horas, terminamos por hoy después de hacer la cama. No hay luz, abrimos las ventanas para dormir desnudos con un calor insoportable. Antes saco dos sándwiches de la hielera. Las cervezas aún están heladas, sonreímos y las bebemos sentados en la cama. Salvador me pide que lea en voz alta esta carta antes de guardarla en el sobre para enviártela a la Capital. Caigo en cuenta de que no tengo ni idea de cuándo abrirán Correos, tampoco hay teléfonos.

Mañana será otro día.

Te quiero,

Lydia

Maputo, Sudáfrica

3 de mayo de 2008

Una mujer camina por la montaña en una provincial del norte de China, se encuentra una manta que cubre lo que parece un animalito. Se acerca y descubre la pequeña manita de un bebé, abre la manta y descubre a una niña recién nacida muerta. Avisa a la policía del pueblo, la ignoran.

Un hombre encuentra a una mujer de su pueblo escondida tras un árbol. La mujer llora. El hombre se acerca y descubre que tiene en sus manos el cadáver de una preciosa niña. La mujer se asusta y le pide al hombre que no la denuncie. El Gobierno chino ha prohibido a las familias que tengan más de un hijo. Las niñas no tienen derecho a la educación, ni a ser propietarias de sus tierras, no obtienen buenos trabajos: las mujeres en China son ciudadanas de segunda clase; los niños tienen escuela y derechos y trabajo, ellos sí pueden cuidar y mantener a los viejos de la familia. Un reportero chino de la provincia de Hunan descubre que cientos de niñas están siendo asesinadas selectivamente por padres y madres. Escribe un texto. Una semana más tarde el corresponsal del New York Times encuentra la nota del joven chino, perdida en internet; se va a China y escribe un extraordinario reportaje. Organizaciones de derechos humanos del mundo y de China se movilizan, académicos de varios países analizan el fenómeno del feminicidio infantil selectivo. La comunidad internacional llama la atención al gobierno chino, exige políticas públicas que mejoren la vida de las mujeres y una política pública de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres. Las cooperaciones internacionales ponen la mirada sobre China e invierten en la creación y fortalecimiento de Organizaciones de derechos humanos de mujeres y niñas.

Una reportera de The Guardian en el Reino Unido lee el reportaje sobre infanticidio en China, ella vive en la India y algo similar sucede. “¿Qué puede ser?”, se pregunta. La periodista investiga el infanticidio en la India y descubre algunos factores similares al fenómeno de China: las bebés muertas son niñas. Su reportaje levanta la indignación social en Inglaterra y Oxfam actúa de inmediato subiéndose a la ola mediática para defender los derechos humanos de las niñas y mujeres de la India. El periodista John Thor Dahlburg escribió Where killing baby girls is no big sin, lo publicó en The Los Angeles Times y en The Toronto Star en 1994 y las organizaciones de derechos humanos lograron que se reinvirtieran recursos para ONG indias con perspectiva de género, lo que produjo cientos de estudios académicos sobre el vínculo entre el infanticidio femenino y la inequidad de género, la desnutrición y el sexismo cultural. Miles de mujeres en la India se movilizaron para defender y exigir sus derechos.

Un reportero de EL PAÍS en España entrevista a una feminista sobre las mujeres migrantes y ésta le platica acerca de las mujeres que huyen de países africanos a España y Francia por miedo a morir lapidadas. El reportero decide darle seguimiento a un correo electrónico en el cual un grupo internacional de feministas, desarticuladas pero con la misma misión, intentan que el gobierno iraní detenga la muerte por lapidación de siete mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, cuyo único delito fue no obedecer a un hombre. El reportaje impacta de tal forma que los llamados de Amnistía Internacional obtienen un eco impresionante, y las presiones mediáticas hacia los gobiernos que practican la lapidación surten efectos importantes. Amnistía Internacional envía un llamado urgente y le siguen cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.

En México, cada año medio millón de personas cruza la frontera hacia Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia. Una reportera de televisión elabora un reportaje sobre mujeres migrantes y descubre que cientos de niños se han ido solos en busca de sus familiares a los Estados Unidos. Un par de reporteros siguen la pista y encuentran un vagón de niños y niñas de entre 7 y 12 años que viajan como ilegales atravesando más de cuatro mil kilómetros de territorio, solos, con hambre, sed y miedo, pero soñando reunirse con su madre o su padre en el norte.

Universidades de la frontera estudian el fenómeno. Human Rights Watch elabora un informe sobre violación de derechos de niños y niñas migrantes, una agrupación de San Diego lee el reportaje sobre ese informe y decide fundar una organización de derechos humanos para cuidar, proteger y ayudar a los niños y niñas migrantes.

Podríamos pasar el día entero exponiendo ejemplos de la trascendencia social y humana que tiene el buen periodismo en el mundo entero. Pero estos ejemplos bastan por ahora.

Yo estoy aquí, viva y hablando en un foro de la UNESCO gracias a las buenas acciones de las redes de defensa de derechos humanos y gracias al buen periodismo. Como reportera develé una red de pornografía infantil en mi país, México. En ella están implicados poderosos políticos y empresarios. Por publicar la verdad fui torturada y encarcelada, pero sobreviví y sigo haciendo mi trabajo como reportera especialista en derechos humanos.

El periodismo es una linterna para iluminar al mundo, un buen periodismo no solamente nos permite entender lo que sucede en nuestra comunidad, también ayuda a revelar aquello que impide que nuestros derechos humanos se respeten plenamente. Un buen periodismo educa, descubre, revela, ayuda a formar opinión. El buen periodismo enciende una flama que ilumina al mundo, una flama que incita nuevas ideas, genera procesos de solidaridad global y, a su vez, sensibiliza a más gente sobre la tragedia del dolor humano provocado por los humanos. Un buen periodismo hace la diferencia en la velocidad en que la sociedad reacciona ante un tsunami o un temblor. Cada vez que un gobierno como el mexicano o el ruso o el libanés permite la impunidad del asesinato de una reportera o un reportero, no solo arrebata a la sociedad de su derecho de conocer la realidad, silencia también a cientos de periodistas que temen ser asesinados por decir la verdad.

Hoy les pido que imaginen un día del mundo sin periodistas. Nadie sabría lo que sucede en su comunidad. Ni el clima, ni el tráfico, ni los peligros, ni las buenas nuevas, ni los pequeños milagros cotidianos. Sería un mundo habitado por el silencio o la mentira, un mundo de falsas noticias, una fiesta para los criminales, un aliciente para los políticos corruptos y abusivos. Un día sin periodistas es lo que nos espera si la comunidad internacional no reacciona adecuadamente ante el silenciamiento hacia reporteros del mundo que muestran las diarias violaciones a los derechos humanos.

Ser periodista es una responsabilidad, un privilegio que mientras haya historias que contar allí estaremos, trabajando para revelar la realidad, para acompañar a millones de personas a tejer redes de solidaridad global de derechos humanos.

Porque el buen periodismo es necesariamente la principal herramienta de los derechos humanos del mundo.

Un abrazo,

Lydia

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites