Durante milenios, nuestra capacidad de aprender del cielo ha estado limitada a la sensibilidad que tienen nuestros ojos a la luz visible, una franja muy estrecha de toda la radiación electromagnética. El siglo XX, con el desarrollo de telescopios en otros rangos como el infrarrojo, los rayos X, o el ultravioleta, supuso una expansión de nuestras capacidades. Adquirimos, como los superhéroes, habilidades que iban mucho más allá de lo visible y que nos han permitido explorar el universo más energético, pero también el más frío, el más lejano y el más oscuro. El siglo XXI, con las detecciones de las ondas gravitatorias y los neutrinos astrofísicos, ha comenzado con la promesa de una ciencia que nos libere, al menos a los astrofísicos, de la tiranía de los fotones.

Más información

Veámoslo de este modo, hasta ahora con los fotones, u ondas electromagnéticas, hemos tenido la posibilidad de explorar las partículas del universo y las interacciones cuánticas que las gobiernan. Con las ondas gravitatorias se abre una vía que posibilita investigaciones que van más allá, cómo abordar la relación entre materia y energía, espacio y tiempo. Para el avance del conocimiento, la detección de ondas gravitatorias y ondas electromagnéticas en la misma fuente es explosiva, como la kilonova donde se detectaron ambas por primera vez.

Con las ondas electromagnéticas todas sabemos de lo que hablamos, basta simplemente mencionar la palabra luz. Las ondas gravitatorias son otra cosa. Aparecen dentro del contexto de la relatividad general y nos dan información del comportamiento de la masa en los fenómenos más extremos que ocurren en el universo. Para que se produzcan ondas gravitatorias que podamos medir necesitamos sistemas con campos gravitatorios fuertes (que generan una gran curvatura del espacio-tiempo) y con mucha aceleración. Con los detectores actuales la señal detectable de las fuentes más intensas de ondas gravitatorias tienen la forma de sistemas binarios que contienen dos objetos compactos: estrellas de neutrones o agujeros negros.

Esta combinación de detecciones con diferentes ondas “mensajeras” permite una ciencia que no es posible de otro modo

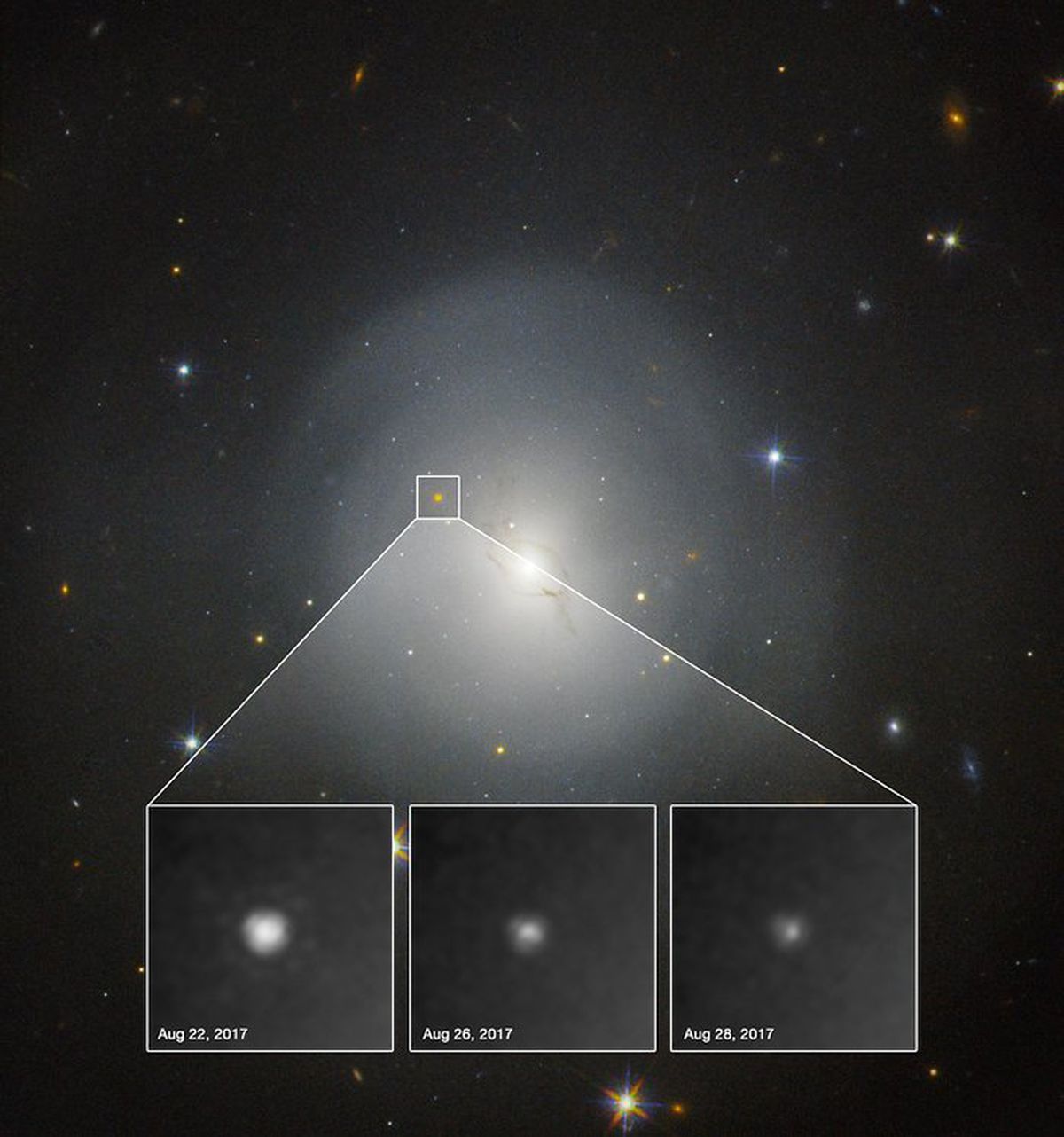

Lo que ocurrió en 2017 muy probablemente quedará reflejado para siempre en los libros de historia de la ciencia. En agosto de ese año los interferómetros LIGO-Virgo detectaron la señal de ondas gravitatorias que se identificó como la fusión de dos estrellas de neutrones localizada a unos 130 millones de años luz de distancia. Con menos de dos segundos de retraso, llegó la primera señal electromagnética: los rayos gamma de alta energía del cataclismo explosivo provenientes de la misma región del cielo. La contrapartida óptica, la responsable, una kilonova, se detectó 11 horas después. Estaba localizada en la galaxia NGC 4993 y se apagaba y enrojecía muy rápidamente. Pero es que además una semana más tarde se midió emisión en rayos X y en radio permitiendo una comprensión del evento como nunca antes había sido posible.

Con la reconstrucción de los hechos que nos permiten los diferentes tipos de señales, ahora sabemos que los humanos fuimos testigos de la fusión de dos estrellas de neutrones. Lo que vimos con diferentes tipos de ondas nos permite establecer que las estrellas tenían masas de 1,4 y 1,6 veces la masa del Sol (o 1,2 y 1,4 si se considera que rotaban lentamente antes de la fusión). Podemos determinar la geometría de la explosión, una especie de reloj de arena con chorros de alta velocidad y colocar en el espacio el eje del chorro de partículas relativistas generadas por la fusión para determinar que apuntaba a unos 15-30 grados de nosotros. A partir del material rico en neutrones que se generó en el evento (52 veces la masa de Júpiter) identificamos directamente, y por primera vez, el lugar donde se sintetizan elementos pesados por un proceso que conocemos como captura neutrónica rápida. Pero es que además, debido a que conocemos la distancia, y que las señales gravitacionales y luminosas llegaron con menos de dos segundos de diferencia entre ellas, podemos concluir que no hay diferencia entre la velocidad de la gravedad (la gravedad no es instantánea, pero eso lo dejamos para otro post) y la velocidad de la luz.

Esta combinación de detecciones con diferentes ondas “mensajeras” permite además una ciencia que no es posible de otro modo, por ejemplo, medir la constante de Hubble (y con ello la edad del universo) por métodos independientes. Pero también ayuda a esclarecer cuestiones relacionadas con la física fundamental como la constancia de la velocidad de la luz y las ondas gravitatorias o la ecuación de estado de materia densa.

Lo espectacular de esta primera detección es que ha abierto más interrogantes que cuestiones ha zanjado: ¿cómo se forman esas binarias?, ¿son frecuentes?, ¿son estos sistemas la fuente de todos los elementos pesados como el platino, el oro o el iridio en el universo?. Así es la ciencia. Ahora tenemos todos los telescopios preparados para cuando, a mediados del próximo año, finalice la actualización de los detectores de ondas gravitacionales que les proporcionará sensibilidad para detectar eventos a mayores distancias. Una detección de ondas gravitacionales pondrá en marcha una campaña de activación que recorrerá todos los observatorios del mundo para identificar la contrapartida, incluyendo observatorios en tierra y espaciales de alta y baja energía. Aunque lo que detectemos ya pertenezca al pasado (ya ha ocurrido) lo que aprendamos nos espera en el futuro.

Eva Villaver es investigadora del Centro de Astrobiología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (CAB/CSIC-INTA).

Vacío Cósmico es una sección en la que se presenta nuestro conocimiento sobre el universo de una forma cualitativa y cuantitativa. Se pretende explicar la importancia de entender el cosmos no solo desde el punto de vista científico sino también filosófico, social y económico. El nombre “vacío cósmico” hace referencia al hecho de que el universo es y está, en su mayor parte, vacío, con menos de 1 átomo por metro cúbico, a pesar de que en nuestro entorno, paradójicamente, hay quintillones de átomos por metro cúbico, lo que invita a una reflexión sobre nuestra existencia y la presencia de vida en el universo. La sección la integran Pablo G. Pérez González, investigador del Centro de Astrobiología; Patricia Sánchez Blázquez, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y Eva Villaver, investigadora del Centro de Astrobiología.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.