Gabriel García Márquez tenía prisa. Se sentó en uno de los sofás y explicó que necesitaba tomarse una foto para un libro que le importaba mucho. “Cuando lo conocí, me cayó gordo”, recuerda Rodrigo Moya (Medellín, 1934), el fotógrafo que asumió el encargo. La sesión fotográfica se realizó el 29 de noviembre de 1966, seis meses antes del lanzamiento de Cien años de soledad. Las imágenes fueron rechazadas en un inicio, pero eventualmente llegaron a la contraportada de las primeras ediciones internacionales de esta obra clásica de la Literatura latinoamericana y se convirtieron en uno de los testimonios gráficos más icónicos de García Márquez. “Cada fotografía tiene una historia”, cuenta Moya antes de zambullirse en un océano de 40.000 fotografías, el mar de su legado. Esto es lo que pasó hace 52 años.

García Márquez llegó sobre las once de la mañana al apartamento de Moya en los edificios Condesa, en el centro de Ciudad de México. Estaba serio, la cámara lo ponía nervioso, cuenta Moya. “¿Cómo quieres la fotografía?”, preguntó. El fotógrafo conoció a Gabo en casa de Alicia, su madre, una guapa inmigrante antioqueña que mató el hambre de García Márquez, así como de otros artistas y exiliados sudamericanos, a golpe de sobrebarriga, sopa de patacones y otras delicias de la gastronomía colombiana. “Hazme un retrato a tu manera”, le contestó el escritor.

Moya sacó su cámara, una Mamiya de doble lente, y sin iluminación artificial empezó a disparar hasta agotar dos rollos de 12 imágenes cada uno tras una hora y media de trabajo. “Me costó mucho trabajo moverlo, se quedó sentado todo el tiempo”, cuenta el fotógrafo entre risas. Gabo ya era reconocido, pero era austero. Traía el saco de pata de gallo que casi siempre usaba, prendía un cigarrillo y bebía un café tras otro, mientras platicaba con Guillermo Angulo, un amigo colombiano en común y el maestro que enseñó a Moya el arte de la fotografía. Angulo, de hecho, tomó la cámara y disparó en un par de ocasiones, pero como no sabía usar muy bien ese modelo, la cara de García Márquez salió cortada. Las imágenes no hubieran sobrevivido en la guillotina de las cámaras digitales, pero era otro mundo: sin el botón de borrar, ni pantalla para las previsualizaciones ni Photoshop.

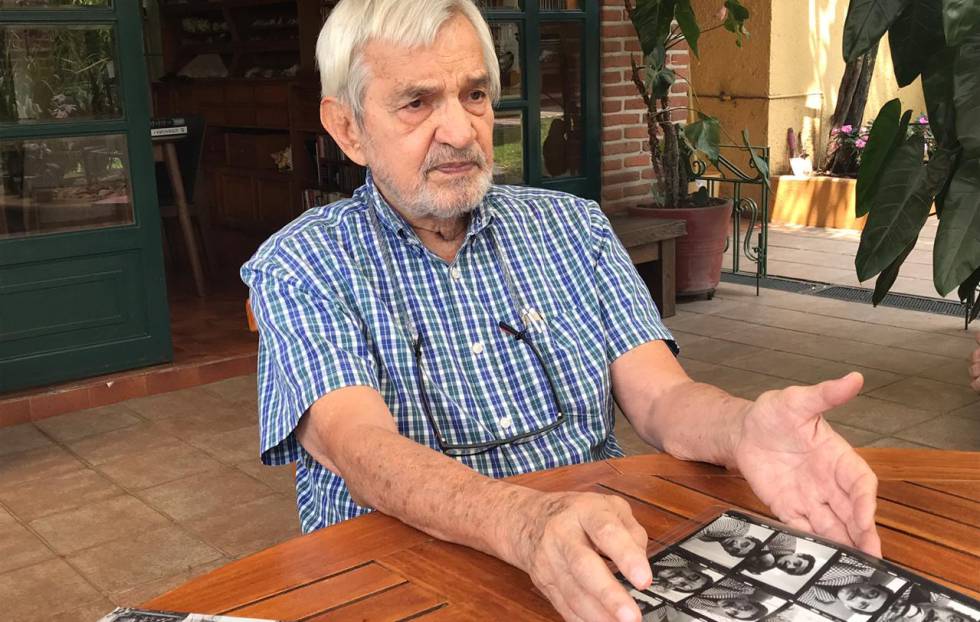

Gabo tomó la hoja de contactos y empezó a elegir. Una foto en la que sale con los ojos cerrados mientras exhalaba el humo del tabaco quedó sentenciada para siempre con un “NO”, en mayúsculas. “Hablaba poco, pero era preciso”, dice Moya, mientras pasa el dedo índice sobre la impresión de plata sobre gelatina. Dos fotos fueron las preferidas de García Márquez y en las dos sale con una mirada icónica, casi cómplice, como la de un niño de 39 años que acababa de cometer una travesura. “Cuatro copias”, apuntó con el bolígrafo.

La última palabra, sin embargo, era la del editor, el pintor hispanomexicano Vicente Rojo, que descartó todas las fotos. “Yo veía a Rojo como un enemigo de la fotografía”, dice Moya, en un reclamo sin rencores. “Te cambiaba el encuadre, ponía pintura sobre las fotos, las ponía de cabeza, era una locura”, recuerda el fotógrafo. Al final, Penguin eligió una de las imágenes, que había pasado desapercibida por Gabo, por Rojo y por Moya, para la carátula de la edición en inglés. “Nunca supe por qué, supongo que son cosas de editores, a la fecha esta foto no me gusta”, reconoce Moya encogido de hombros. La garabateada hoja de contactos volverá a salir este 9 de mayo a la luz en un evento de la casa de subastas Morton en el que se espera que se paguen entre 5.000 y 8.000 dólares.

El ojo morado de Gabo

Diez años después de la foto para Cien años de soledad, Gabriel García Márquez volvería a tocar la puerta de la casa de Rodrigo Moya. Mario Vargas Llosa le había reventado el ojo izquierdo durante el estreno de Supervivientes de los Andes, la película de 1976,y quería que lo retrataran así. “Le dije: ‘Oye te dieron un chingadazo de poca madre’, solo así pude sacarle una sonrisa, estaba muy deprimido”, cuenta Moya.

Elena Poniatowska, relata el fotógrafo, salió de la premier a conseguirle un corte de carne para bajar la inflamación, pero no tuvo éxito. Ninguno de los dos premios Nobel involucrados quiso dar detalles sobre el pleito. Ni en ese momento ni más de 40 años después. “Meche, la esposa de Gabo, nos dijo que él se había acercado a abrazarlo, pero que Vargas Llosa había sido un celoso imbécil, pero no supimos más”, cuenta Moya. Ocho fotos sirvieron de testimonio y aún guardan el secreto.

“El fotógrafo tiene que captar la esencia de una persona y para eso es imprescindible que el fotógrafo tenga carácter”, explica Moya sobre su visión de la fotografía, que ha reflejado en decenas de ensayos y en un archivo fotográfico al que su esposa Susan y él han dedicado los últimos 21 años. En un mundo en el que los fotógrafos eran “entes de segunda categoría”, el joven Moya de 23 años retaba a sus retratados, los miraba a los ojos y no dudaba en castigarlos con una mala foto. “Si detestaba al personaje buscaba joderlo un poco, no podía tomar una foto neutra que dejara de lado mis convicciones”, resume sin empacho.

Moya, que nació en Colombia por un capricho del destino, ha marcado una época en la fotografía mexicana, pero rechaza la etiqueta de artista. Su mirada se curtió en una cruzada contra la indiferencia, desde el ángulo de un hombre de izquierdas, influido como el hijo de un reconocido fotógrafo y con la obsesión de un apasionado coleccionista de riquezas marinas. Por su lente pasaron los tripulantes del Granma; un encuentro inédito entre los acérrimos David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera; John F. Kennedy, Lázaro Cárdenas, Carlos Fuentes y María Félix; borrachos anónimos hundidos en una cantina, matones de ojos penetrantes y niñas que sueñan afuera de una juguetería. Miles y miles de historias, como la de su amigo: un novel escritor colombiano que se mordía los labios y sonreía tímidamente en vísperas de publicar su obra maestra.