Una sacudida. El choque sísmico que altera las coordenadas de vida y nos aboca al límite. Para muchos, la puesta a prueba de nuestra capacidad de aguante frente a la enfermedad, la soledad o la muerte de seres queridos. La pandemia ha marcado tanto nuestro presente que tardaremos años en comprender totalmente sus consecuencias. Junto a la modificación de nuestras rutinas, se ha producido también un cuestionamiento de los valores que nos sostenían, lo cual ha instigado una mudanza de prioridades. En Estados Unidos, esto se ha manifestado en un fenómeno completamente novedoso: millones de personas están abandonando voluntariamente sus puestos de trabajo. En el país donde el empleo supone no solo una herramienta para adquirir dinero, sino una identidad y un dogma, sorprende este grito colectivo que indica tanto un cansancio como una protesta, a veces tan cerca de mi cotidianeidad. En apenas unos meses, he visto a varias compañeras irse de la oficina para nunca volver. Una de ellas, profesora en precario, preparó las maletas y se instaló con su familia en Costa Rica. Esta misma semana, una antigua alumna me llamaba con urgencia: “estoy a punto de pegar un portazo y largarme”, explicó respecto a la ONG donde trabaja explotada.

La historia se repite y yo misma he vivido, en ese período aterrador de año y medio durante el cual el miedo a la covid y el cierre de fronteras me impidió ver a mi familia, una epifanía, palabra que se está popularizando en los medios. Tras horas de psicólogo y la constatación de que mi síndrome de Ulises, una nostalgia exacerbada por la tierra perdida que a veces sentimos los emigrados, no me dejaba respirar, he decidido dar carpetazo a esta geografía y sus pesares, regresar a casa, sin saber muy bien qué será de mí en ese futuro cada vez más cercano. No puedo más, clamamos. Se puede —se debería— poder existir de otra manera, susurro mientras leo noticia tras noticia sobre la Gran Dimisión.

Más información

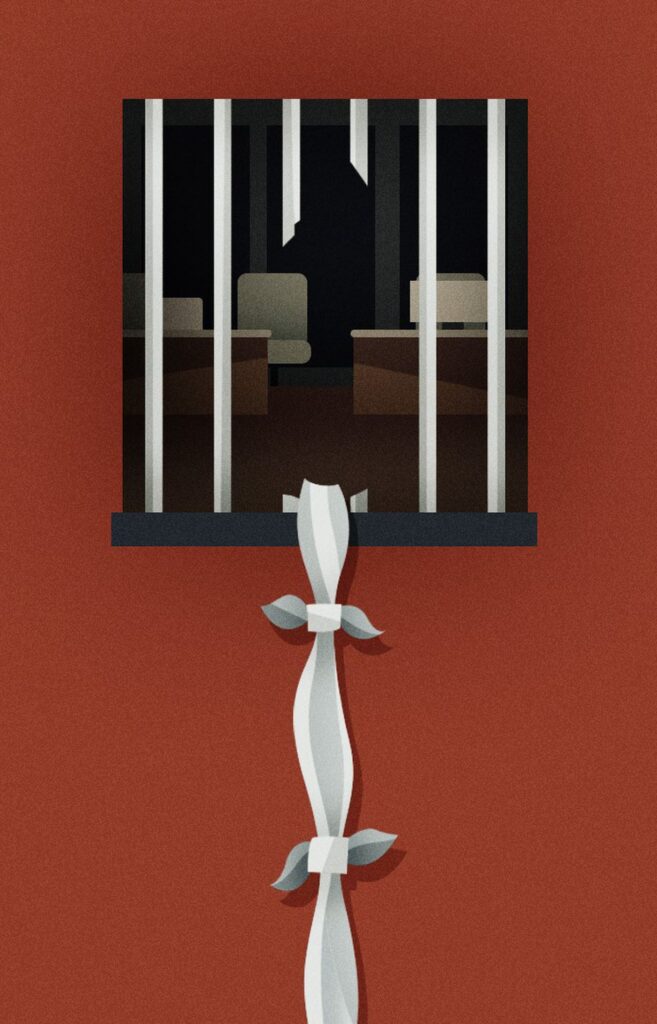

La gente se marcha en bandada de sus trabajos en la patria de Joe Biden. Los economistas andan partiéndose los sesos intentando articular una explicación coherente; los psicólogos se les unen; los empleadores rabian: “We are hiring!”, se puede leer en multitud de carteles, sin que la publicidad atraiga a la mano de obra necesaria para cubrir las vacantes. En un mercado laboral donde hay más oferta que demanda de trabajo, las alertas saltaron cuando se publicaron las cifras de agosto: 4,3 millones de personas se despidieron motu proprio, una tendencia que ha seguido al alza a pesar de que en septiembre se acabaron las ayudas federales por desempleo. Entre las causas no destaca una ni varias, sino todo un conglomerado que apunta en muchas direcciones: meses de ahorro por la falta de ocio y viajes parecen haber engordado las cuentas corrientes de muchos, al igual que lo ha hecho la subida de la Bolsa en quien invierte —bastante más habitual que en España—; otros se han hartado, porque lo cobrado no compensaba el daño de una condiciones miserables; en algunos casos, quien se encontraba teletrabajando no ha podido soportar la idea de conducir dos o tres horas al día para habitar una insípida oficina. Ha aumentado la cantidad de emprendedores y también de jubilaciones anticipadas. Un número considerable de mujeres se han visto obligadas a dedicarse exclusivamente al hogar y a los niños después de que muchos colegios, incluso guarderías, hayan optado por la educación a distancia para evitar el riesgo de contagio, aunque se incluya su caso entre las bajas “voluntarias”. Entre los trabajadores sanitarios la huida también ha sido notable: no puedo más —claman—, exhaustos por los estragos de un virus que sigue activo. Escasea el capital humano en casi todos los sectores; algo ha mutado en el genoma neoliberal y, como siempre que un fenómeno no halla precedentes, los datos son inútiles, las proyecciones algorítmicas se rinden y apenas nos queda el viejo oficio de observar y pensar desde los libros.

Decía Remedios Zafra en su último ensayo, Frágiles: “mi malestar es parte de mi conciencia y lo utilizo para la esperanza”. La pensadora española subrayaba una vulnerabilidad inherente a todos, como ya lo hiciera Judith Butler en Vida precaria, para reflexionar sobre esa maraña capitalista llamada mercado que a muchas nos ata en corto y oprime las vísceras. Junto a la falta de derechos laborales —cada vez más acuciada en la economía uberizada— se situaba la frustración derivada de las expectativas no cumplidas en un clima de martilleo continuo sobre la meritocracia donde cada cual debería tener, en teoría, lo que le corresponde según su esfuerzo. La fragilidad de los cuerpos empleados ha alcanzado una visibilidad en la era pandémica que ha servido para hacer estallar por los aires dinámicas de sometimiento y humillación de las que quizá antes no éramos conscientes, precisamente porque la rueda no se detenía como sí ocurrió, forzosamente, conforme crecía la telaraña del virus. Solo desde una situación de desprotección extrema, de abismo y su vértigo, se es capaz de contemplar ciertos paisajes; en este caso, uno donde los cuidados mutuos, los afectos, importen más que la estabilidad laboral.

A pesar de las causas que apuntan a las obligaciones familiares y el ahorro, me aventuraría a afirmar que no habría sido posible esa Gran Dimisión sin un choque tan agresivo como el que nos ha traído la pandemia. No obstante, que un temblor así haya actuado como desencadenante no implica descartar una agitación tectónica anterior, subyacente. El éxito del último ensayo de David Graeber otorga algunas pistas. En Trabajos de mierda, el polémico antropólogo estadounidense analizaba una problemática laboral extensible a otros países: existe una relación inversa entre el sueldo y la calidad humana del empleo, de manera que las personas que desempeñan labores esenciales de cuidados, muchas de ellas mujeres —enfermeras y auxiliares, maestras, matronas— cobran poquísimo, mientras que los cargos más alejados del contacto personal —gerentes, gestores de seguros o inmobiliarias, contables— suelen estar mejor remunerados. Lo curioso es que ambos grupos malviven en un descontento perpetuo que, si para unas se manifiesta en la raquítica nómina, para otros germina en forma de pesadumbre por la inutilidad social de sus formularios y pantallas. A pesar de que abundan los más precarios, la diversidad de los puestos abandonados nos da una idea de ese malestar general: trabajar es una cruz, insufrible para muchos.

¿Hay, entonces, esperanza? ¿O volverá el mercado a las andadas y propulsará esta crisis, como tantas, un nuevo empujón hacia el subsuelo de la dignidad, recortando más prestaciones, encogiendo salarios, incrementando la desigualdad de sobra abultada? ¿En qué momento deja de valer la pena perder horas de ocio y amor, desconocer a los tuyos porque ya no pasas tiempo con ellos, achacar una salud desmejorada y no ver la luz del día por un cheque a finales de mes? Quizá se esté produciendo ya el gran experimento que desvele esta incógnita; decenas de huelgas están brotando en Estados Unidos junto a un apoyo a la sindicalización; la protesta crece y puede no ser estruendosa, pero sí certera: apenas, como la mía, un breve adiós. Hemos tenido suficiente.