El 8 de noviembre de 1521, el único piloto malayo que quedaba entre la tripulación de la Trinidad y la Victoria dio la noticia de que habían llegado al Maluco. O al Maluku, en la lengua del piloto. Estaban en Tidore, una de las cinco pequeñas islas, con Ternate, Motir, Makián y Bachán, que siguen de norte a sur la costa occidental de la isla de Halmahera. Son la cima de volcanes submarinos y, salvo Bachán, que alcanza los 2.000, ninguna de estas islas supera los 150 kilómetros cuadrados. El Maluku no era, por tanto, lo que hoy son para nosotras las Molucas en Indonesia.

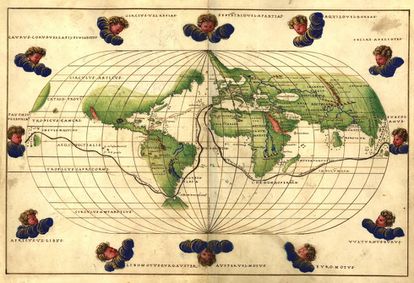

La fecha es trascendente, porque de eso trataba el proyecto que el portugués Fernando de Magallanes expuso en febrero de 1518 ante un joven rey Carlos I que poco entendía todavía de las cosas de ultramar. Magallanes no solo sabía cómo llegar a las Islas de las Especias siguiendo un rumbo hacia el poniente, sino que podía demostrar que esas islas pertenecían a Castilla según las demarcaciones geográficas del Tratado de Tordesillas. Ahora, tres años después de la exposición del proyecto, tras haber encontrado el deseado estrecho patagónico y cruzado un desconocido océano Pacífico, ya muerto Magallanes, dos de las cinco naves de la Armada habían conseguido llegar al Maluco.

Allí, de manera espontánea, crecen bosques de claveros y cuando su diminuta flor adquiere un color rojizo es el momento de recolectarla. Era una especia valiosa, codiciada y realmente cara, porque, ya en época de Vasco de Gama, muy a principio de siglo, en los mercados de la India el clavo duplicaba el precio de la canela y triplicaba el de la pimienta. En Occidente llegó a valer 500 veces el precio al que se compraba en el Maluco, y eso que Europa no era el mayor consumidor, apenas llegaba una octava parte de la producción, nunca comparable a las toneladas de pimienta que se descargaban en un año. A modo de comparación, en el año en que Magallanes se disponía a zarpar hacia las Molucas, en 1519, llegaron a Lisboa 1.212 toneladas de pimienta, frente a ocho de clavo.

Durante siglos, y así seguía siendo cuando en 1511 se acercaron por allí los portugueses, los que se encargaban de navegar hasta el Maluco para cargar clavo eran los javaneses, y desde Java lo distribuían, o a Java lo iban a buscar otros mercaderes. Era un ancestral sistema indirecto de comercio que había mantenido incógnitas las islas para el tráfico internacional de especias. De hecho, los geógrafos árabes medievales tenían el clavo y la nuez moscada como oriundos de Java, también lo pensaron los chinos hasta bien avanzado el siglo XV y ahí lo situaron Marco Polo, Ibn Batuta y Jordano de Severac; solo Niccolo di Conti situó el clavo en la isla de Banda —equivocándose, porque de allí es la nuez moscada— y esa información pasó al mapamundi de Fra Mauro hacia 1460. Nadie (o ningún occidental) en época de Tordesillas podía marcar aquellas islas en el mapa del mundo, pero eso, obviamente, no quiere decir que no se supiera de su existencia desde hacía siglos, y hasta milenios.

De hace 4.000 años es la muestra arqueológica más antigua que se conserva del clavo, encontrada en la baja Sumeria, y la primera referencia escrita aparece en el épico Ramayana del siglo III a. C. Sin embargo, los primeros mercaderes musulmanes no aparecieron por el Maluco hasta el siglo XII, aunque el tráfico propiamente empezó 200 años después (y también la islamización de todas aquellas islas).

El Maluco era remoto e incógnito, pero no por ello se vaya a pensar que no fuera poderoso. Las cortes de Tidore y Ternate eran fastuosas, aunque a eso no se aluda en los documentos portugueses más inmediatos al primer encuentro. El sultán de Ternate y los rajás de Tidore y de Bachán controlaban la exportación del clavo, exigían tributos a los archipiélagos vecinos y mantenían armadas permanentes. El negocio estaba asegurado: en años de buena cosecha (que solía ser irregular), se recogía entre 5.000 y 7.000 bares de clavo (es decir, de 1.000 a 1.500 toneladas). El Maluco era muy rico, eso todo el mundo lo sabía; o lo sabía todo el mundo que navegase por el Pacífico y el Índico.

Así que siete meses y siete días después de haber abandonado a toda prisa la filipina y casi invisible Cebú, donde quedó el cuerpo sin vida de su capitán mayor Magallanes y los de muchos otros más, los de la Armada de las Especias finalmente habían llegado a Tidore. Les pareció un lugar hermoso, así se lo contaba el capitán Gómez de Espinosa al emperador Carlos V desde la prisión de la indostánica Cochín en 1525 (o se lo dictaba a un copista portugués, porque Espinosa era analfabeto): “Señor, no tenga vuestra Sacra Majestad en poco las islas del Maluco, y las de Banda y Timor, porque Señor, son tres vergeles, los mejores que hay en el mundo”. El caso es que en Tidore el recibimiento fue estupendo, según dice el cronista Antonio Pigafettra, porque el rey había soñado que iban a llegar.

Los españoles le ofrecieron regalos y el sultán al-Mansur (así se llamaba el rey) dijo que quería que fueran “amigos eternos”, que todos serían “muy fieles vasallos del rey de España”, que los tenía “como si fuéramos sus propios hijos” y que “a partir de ahora su isla ya no se llamaría Tidore sino Castilla”. Y dos días después, el 10 de noviembre, aún seguía aquel señor regalando los oídos de los españoles: que si quería “un sello y una bandera real”, que si “estaba dispuesto a combatir hasta la muerte por el rey [de España]”. En fin…, siéntanse libres de pensar lo que quieran sobre estas frases tan ilusionantes para los hombres de la armada del emperador. Puede que al-Mansur ya tuviera noticias del deambular de aquellas naves y de su inminente llegada y, además, quizá vio en aquella gente una posible ayuda para enfrentarse a su enemigo Abu Hayat, rey de Ternate, con el que hacían negocios los portugueses. En cualquier caso, lo mejor de todos aquellos acuerdos de buena voluntad y amistad es que dio lugar al Libro de las pazes e amistades que se an hecho con los reyes e señores de las islas e tierras donde hemos llegado, y son las anotaciones que fue haciendo el escribano de la Victoria, Martín Méndez. Una auténtica mina de información.

En Tidore encontraron al portugués Pedro de Lourosa, quien les dio una noticia que sin duda hubiera entristecido al capitán Magallanes. Su amigo Francisco Serrão, su compañero de aventuras y conquistas en Oriente previas al viaje hacia el poniente, aquel que le había ido mandando cartas a Lisboa animándolo a organizar la empresa del clavo y la nuez moscada, había muerto envenenado. El destino había hecho que ambos amigos murieran apenas con un mes de diferencia: Serrão en marzo y Magallanes en abril de 1521.

Sin embargo, a los españoles les debió de preocupar mucho más la segunda noticia que les dio Lourosa: las naves del portugués António de Brito iban a su encuentro para apresarlos. Era evidente que tenían que espabilar con las especias, y el 12 de noviembre empezaron las negociaciones por el clavo, a cambio de, básicamente, los productos robados a los juncos que los españoles habían ido atacando durante aquellos meses de navegación por las Filipinas, Borneo y el mar de Célebes. Añade Pigafetta que “la prisa que teníamos por regresar a España nos hizo cambiar nuestras mercancías por mucho menos de lo que hubiéramos podido obtener”.

Tan observador como siempre, el cronista Pigafetta explica muy bien las cosas que fue aprendiendo del clavo y de la nuez moscada, y también las costumbres de los maluqueños, destacando en concreto que los hombres “tienen tantos celos de sus mujeres —a las que, en la frase anterior, ha considerado feas—que no querían que bajáramos a tierra con las braguetas abiertas”, frase que habla por sí sola y no merece mayores comentarios… Durante los días sucesivos siguieron comprando clavo y disparando artillería cada vez que aparecía algún señor de alguna isla cercana a visitarlos, hasta que “ya no nos quedaban mercancías [para negociar y] cada uno empezó a vender su propia capa, o los zapatos o la camisa u otras prendas de vestir para obtener su parte en el cargamento”. Parece que los españoles iban a soltar amarras hacia España un poco desabrigados.