En Tarapith, un pueblo indio situado al sur de esa estrechísima y remota franja del Estado de Bengala Occidental comprimida entre la región de Bihar y Bangladés, nadie parece saber, o más bien querer saber, algo de los aghoris. Aunque junto al crematorio ubicado en los límites de esta población viven desde hace cientos de años individuos de esta comunidad de santones seguidores de Shiva, las respuestas que el viajero recibe al preguntar por ellos son invariables: “¿Aghoris?, no existen, solo son unos falsarios”. O “aquí hace mucho que no hemos visto uno”. Ir a su encuentro es el primer objetivo de un viaje por el interior de Bengala; este octubre, el Gobierno ha anunciado que tras un año y medio con las fronteras cerradas por la pandemia el país se va a abrir a los turistas extranjeros a partir de noviembre.

Los sadhus (santones) de esta secta arrastran un ancestral malditismo y un rosario de acusaciones: nigromancia, canibalismo de cadáveres, rituales prohibidos, sexualidad degenerada… Aun así, no es difícil toparse con ellos. Basta con seguir la calle principal del pueblo, donde se erige el templo dedicado a la diosa Tara, una personalidad de la consorte de Shiva que da nombre al lugar, hasta un descampado junto al crematorio —puerta de embarque hacia el nirvana— que al caer la noche se ilumina con decenas de lamparillas de los vendedores de objetos religiosos y unas pocas hogueras en torno a las que meditan, charlan o duermen estos místicos para quienes nada de lo que existe o se da en este mundo es malo per se, ya que también ha sido creado o consentido por Dios. En Tarapith viven en pequeñas chozas adornadas con calaveras que utilizan para ingerir bebidas con sustancias que ayudan a provocar el éxtasis, huesos provenientes de crematorios y pieles de serpientes.

Suena música extática desde algún recodo del lugar y huele a carne quemada y varillas de incienso. Pero está muy oscuro; los aghoris están concentrados en visualizar a Tara, que suele aparecerse entre los restos incinerados en las noches de luna llena, y todos observan al pardesi, el extranjero intruso, con desconfianza, así que decido volver a la mañana siguiente para intentar que alguno me cuente algo de su verdad, o una milonga, porque, ahumado entre las cremaciones, el primer asceta con quien trabo conversación al volver intenta convencerme de sus poderes mágicos mediante un anillo bailarín en un bol. Barbudo, como todos los sadhus, y de negro hasta el turbante, le acompaña otro aghori muy afable, recubierto de pies a cabeza con la ceniza de lo que fueron cadáveres. Ante el “mago”, varios huesos humanos y el tridente de Shiva clavado a la entrada de su chabola.

Desde Tarapith, un par de autobuses me acercan en pocas horas en dirección noreste hasta Murshidabad, una localidad pequeña, rural, descongestionada y agradable a orillas del río Hugli, un afluente del Ganges. Si Tarapith es la esencia del más puro hinduismo, Murshidabad conserva toda la impronta musulmana de la antigua capital del glorioso Sultanato de Bengala, vasallo del Imperio Mogol en los tiempos de apogeo de Akbar o Shah Jahan e independiente hasta que los británicos derrotaron al nabab en la batalla de Plassey en 1757 y urdieron una traición para que uno de sus generales lo asesinara en la puerta de la muralla. Por ello, la primera visita es para rendir homenaje al bravo Siraj ud-Daulah ante los restos de la Puerta del Traidor, un arco de ladrillo que sobresale entre el frondoso bosque.

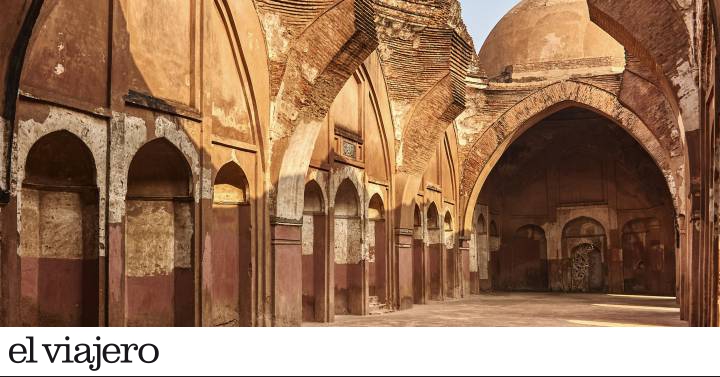

En Murshidabad, próspera ciudad hasta el expolio que comenzó con la derrota ante la Compañía Británica de las Indias, el legado del Sultanato se plasma en los numerosos restos de mezquitas como la preciosa Katra, cementerios, imambaras (centros ceremoniales chiíes), cañones de bronce, murallas y fuertes derruidos e invadidos por la jungla. Hay que visitarlos en bici o en autorickshaw, ya que están muy desperdigados por los alrededores.

Uno se va con pena de Murshidabad, una de esas poquísimas localidades-oasis que en la India sobreviven sin aglomeración humana, ni urbanismo desbocado, ni cláxones, ni ruido, ni suciedad, ni apenas tráfico, y con un montón de antiguos monumentos desvencijados, como estampas de una novela de Salgari.

El mantra de las ‘hijras’

La principal estación ferroviaria de Murshidabad está a unos pocos kilómetros al norte, en Azimganj, y para llegar hay que cruzar el caudaloso Hugli en una balsa a motor repleta de motoristas, comerciantes, mujeres rodeadas de críos y cabras; casi todos, también las cabras, escrutan con timidez al extranjero perdido en un río de la Bengala profunda.

En el tren, una familia que viene de una boda me invita a unos dulces y me cuenta un poco su vida, al tiempo que me asaeta a preguntas sobre la mía; otro pasajero se arranca con un tambor y al poco de que el convoy cruce el Ganges entran en el vagón dos hijras —esas ancestrales figuras transgénero, maquilladas y vestidas con ropa de mujer, que son temidas, respetadas, divinizadas y al tiempo ridiculizadas en la India, un país donde todo lo que se diga de él vale lo contrario— e imponen las manos en la cabeza de los pasajeros para bendecirlos mientras recitan un mantra. “Les damos dinero para que no nos pongan en ridículo al montarnos un escándalo”, cuenta Nitesh, un estudiante bengalí que se desvive por explicarme lo que no entienda, que es casi todo.

Malda, junto a la línea fronteriza de Bangladés y en el camino hacia las laderas del Himalaya, tiene poco interés para el viajero, salvo el de tomar el pulso a una ciudad india de tamaño medio en la que es difícil ver a un extranjero o el de probar sus excelentes mangos. Pero es donde hay que contratar un vehículo, un taxi o un lento autorickshaw —que en casi toda Bengala son eléctricos— para recorrer en una jornada las ruinas de Gaur y Pandua, a unos 10 kilómetros al norte y 25 al sur, respectivamente. Esparcidas y rodeadas de bosques se hallan la magnífica mezquita Baradwari, en Gaur, construida en las primeras décadas del siglo XVI, y la darwaza Dakhil (portalón monumental); las delicadas mezquitas Sona y Adina, en Pandua (siglo XIV), y el precioso mausoleo de Eklakhi, cuyo nombre deriva del coste de las obras para su construcción —ek lakh, 100.000 rupias— y bajo cuya bóveda reposan los restos de un sultán, su esposa e hijo. E internándose por los senderos del bosque aparecen minaretes de piedra ocre, puertas de las viejas murallas y tumbas de altos dignatarios.

Ya en Calcuta, la capital de Bengala Occidental, que hoy se llama Kolkata en honor al pueblo de pescadores desde donde los británicos comenzaron a pulir su joya de la corona colonial, tras un plato de gambas al excelente curry malai —a base de leche de coco, jugo y hojas de lima, canela o clavo, entre otros ingredientes— en el restaurante The Bhoj Company, curioseo en el bazar de Chowringhee Road entre los tenderetes de saris, varillas de incienso, DVD de películas de buenos y malos de Tollywood —industria del cine en lengua bengalí—, instrumentos de percusión, objetos religiosos y un montón de baratijas para una clientela ávida de consumir, tras muchos años de austeridad en la que era una de las urbes más pobres del mundo. En plena calle, dos comerciantes de brillantes tejidos se afanan en inflar de cintura para abajo el cuerpo de un maniquí con una bomba para neumáticos. Al finalizar, uno de ellos aprieta el trasero del figurín para comprobar si encajará en un pantalón estrecho. Lo que se vive en Bengala, al igual que en toda la India, no se vive en ningún otro lugar.

Luis Mazarrasa es autor de ‘La ruta de los mogoles’ (editorial Almuzara).

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.