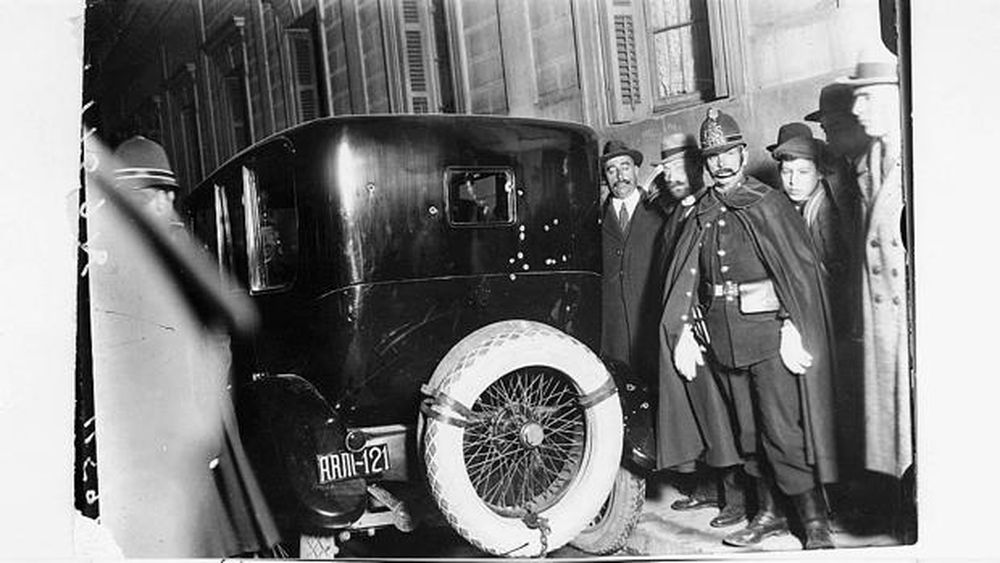

8 de marzo de 1921. Eduardo Dato Iradier, presidente del Consejo de Ministros, fue tiroteado en la plaza de la Independencia de Madrid, cuando viajaba en la parte trasera de una limusina Marmon 34. Había salido del Senado a las ocho de la tarde y se dirigía a su domicilio, en el número 4 de la calle Lagasca. En la plaza de la Independencia, dos jóvenes anarquistas le dispararon varios tiros desde una moto Indian con sidecar. Tres de esas balas le produjeron heridas mortales en el cráneo, en el lado izquierdo de la cara y en la cavidad torácica. Tenía 64 años.

Dato era el tercer jefe de Gobierno asesinado por anarquistas durante el régimen de la Restauración. En agosto de 1897, Michele Angiolillo, italiano que había vivido en Barcelona, pasó la frontera procedente de Londres, llegó al balneario guipuzcoano de Santa Águeda y disparó contra el presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo. Quince años después, el 12 de noviembre de 1912, José Canalejas fue alcanzado por tres disparos a quemarropa en la Puerta del Sol, frente al escaparate de la librería San Martín, por Manuel Pardinas, que en realidad tenía pensado atentar contra el rey Alfonso XIII.

Fue la doble cara del anarquismo español, la que le acompañó en sus 70 años de historia, desde que Giuseppe Fanelli llegó a España, en noviembre de 1868, hasta el exilio de miles de militantes en los primeros meses de 1939. Setenta años cargados, por un lado, de una frenética actividad propagandística, cultural, educativa y, por otro, de terrorismo y de violencia; de huelgas y sueños igualitarios; de insurrecciones y terrores justicieros.

Cánovas del Castillo había construido el sistema político de la monarquía restaurada. El impulso reformista de Canalejas supuso el intento más serio y esperanzador de abrir una vía hacia la democracia desde el interior del régimen, sin poner en cuestión los fundamentos de la monarquía constitucional. Dato fue el líder teórico del conservadurismo parlamentario en el momento de crisis profunda del sistema, cada vez más erosionado por el intervencionismo militar, la conflictividad social, las reclamaciones regionalistas, las críticas antiparlamentarias que llegaban desde la izquierda y la derecha y la propia fragmentación de los partidos dinásticos.

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial provocó un notable auge económico, la transformación de los sistemas de producción y las relaciones laborales y el crecimiento de las ciudades. En una coyuntura de aumento general de precios y grandes beneficios empresariales, los trabajadores descubrieron las ventajas de la organización sindical y la presión continuada sobre los patronos para conseguir subidas salariales y mejoras en sus condiciones de vida. Los empresarios, por su parte, mientras se mantuvo la bonanza económica, se mostraron dispuestos a ceder a las reivindicaciones a cambio de evitar la radicalización de los conflictos.

El final de la guerra en Europa terminó con el espejismo de los beneficios extraordinarios, los precios cayeron y las plantillas de las empresas disminuyeron, al tiempo que los salarios se contenían. Las huelgas se endurecieron y empezaron a caer del lado de los propietarios, cada vez mejor asociados, que utilizaron con frecuencia el arma del cierre patronal, el lock-out, para contrarrestar la ofensiva de los sindicatos y minar sus organizaciones.

En Barcelona, entre 1919 y 1923, se vieron frente a frente el poder sindical de la clase obrera, organizada en la CNT, el miedo de los propietarios a la subversión del orden establecido, la preocupación de los gobernantes por la espiral huelguística, la violencia social, el terrorismo, el pistolerismo a sueldo de la patronal y la presencia de los uniformes militares en las calles. Es historia de Barcelona, de Cataluña, que poco tiene que ver con las reconstrucciones idílicas de pasados democráticos o de una sociedad acosada por el Estado español.

Junto a los despidos, las listas negras, las detenciones masivas y las deportaciones, métodos habituales de represión de las demandas obreras, el sector más duro de la Federación Patronal, “los bolchevistas del orden”, como los llamó [el político comunista y escritor] Óscar Pérez Solís, comenzó a pensar en otros métodos. Transformaron el tradicional somatén en una milicia urbana burguesa, soñando con aniquilar al sindicalismo revolucionario sin recurrir al ejército; y financiaron bandas de pistoleros a sueldo para acabar con algunos dirigentes de la CNT.

Los gobiernos de la época aportaron también su buena dosis de violencia, nombrando gobernadores civiles que clausuraban sindicatos, encarcelaban a todo el que se movía y aparecían implicados en la supresión de los militantes anarcosindicalistas. “No soy un político, soy un soldado”, declaró el general Severiano Martínez Anido a los periodistas nada más conocer la llamada telefónica en la que Eduardo Dato, jefe de Gobierno, le comunicó su nombramiento como gobernador civil de Barcelona, el 8 de noviembre de 1920.

Emergieron también en ese escenario los “reyes de la pistola obrera”, anarquistas puros y pistoleros del hampa, vulgares criminales y atracadores, que se aprovechaban de las arcas sindicales y atentaban contra patronos, autoridades y contra los propios obreros que no estaban de acuerdo con esa tiranía de la star. Así nacieron, por último, para cerrar esa espiral de violencia, los sindicatos libres, que, amparados por las autoridades, especialmente en el período de Martínez Anido, desde noviembre de 1920 a octubre de 1922, alimentaron las represalias y venganza contra los militantes obreros.

El récord de la violencia de uno u otro signo se alcanzó en Barcelona en 1921: 311 víctimas. Martínez Anido y el jefe de policía, Miguel Arlegui, pusieron en marcha la ya para siempre famosa Ley de fugas, el asesinato impune bajo el pretexto de que los presos intentaban escapar.

La Ley de fugas fue defendida por Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general de Valencia, en una carta a Eduardo Dato, el 21 de enero de 1921: “Una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros empezarán a resolver el problema (…), no se ve otro remedio a una legislación y una justicia impotentes, y además todo lo autoriza la ferocidad del terrorismo, que a nada ni a nadie perdona, ni a los modestos obreros”.

Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanellas (quien conducía la moto), asesinos de Dato, pertenecían también a esa categoría de jóvenes para quienes matar al enemigo de clase, al “pez gordo”, al político tenía un especial atractivo tras los ecos del triunfo bolchevique en Rusia. “No disparé contra Dato, sino contra el gobernante que autorizó la Ley de fugas”, declaró Pedro Mateu para explicar su crimen.

Entre la violencia desde arriba y la violencia desde abajo, desde fuera y desde dentro, ese sindicalismo revolucionario quedó roto y maltrecho. Con la detención de los dirigentes moderados, los sindicatos empezaron a ser dominados por anarquistas puros y duros. La represión bloqueó los caminos de la negociación y dejó a la organización en manos de los grupos de acción, de aquellos que creían, como manifestaba Ángel Pestaña, que “prepararse para la revolución era gastar en comprar pistolas todos los fondos de los Sindicatos”.

No es de extrañar que en septiembre de 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera, proclamado desde Barcelona, fuera recibido con notable satisfacción y alivio por los patronos, los propietarios y los sectores conservadores de Cataluña y del resto de España, que llevaban tiempo suspirando por el retorno del orden, por el alejamiento del fantasma del bolchevismo, una pesadilla que había durado seis años. No importaba que esa “paz social” tan anhelada viniera impuesta por las bayonetas.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.