El mundo contempla la brutalidad de la invasión de Ucrania con la perplejidad que se desata ante lo incomprensible, ante lo ignoto, ante lo que no se puede abarcar con los conocimientos adquiridos hasta la fecha. Y entonces surge la gran pregunta: ¿Está loco Vladímir Putin? ¿De dónde viene la crueldad, esta actuación fría, calculada, desalmada e incluso fratricida, desde el punto en que los ucranios son para los rusos hermanos eslavos en raza y religión? ¿Y hasta dónde le llevará esta deriva? Aquí hay algunas respuestas.

El expresidente François Hollande, que le trató ampliamente durante la invasión de Crimea y la guerra desatada en el Donbás en 2014, dijo hace pocos días a EL PAÍS que no es locura, ni paranoia, sino que Putin responde a una lógica —su propia lógica— marcada por la determinación de sus ideas. “Putin solo entiende la relación de fuerza y cuando nada se le resiste, avanza”, explicó el exlíder francés.

Y no es ciertamente locura lo que padece Putin, según todas las fuentes consultadas para trazar este perfil psicológico. En su infancia está la semilla de un espíritu de pelea que hoy ya no libra en el callejón en el que creció, sino en el tablero mundial. Que ya no tiene como testigos ni víctimas a los críos de su barrio, sino a millones de personas en Europa. Locura no es, decimos, aunque sí una deriva autoritaria de una personalidad labrada en el rigor y las dificultades, rígida en sus motivaciones y alimentada por décadas de un poder que ha ido convirtiendo en absoluto e incuestionable. Su concepción arbitraria de ese poder le ha llevado hasta el extremo de equiparar hoy su persona con el Estado, en palabras de Eva Borreguero.

“Putin no es una persona conocible”, cuenta Javier Solana, que le trató y negoció personalmente con él en varias ocasiones. “El que diga algo sobre él está contando lo que él quiere que se cuente. Él te enseña lo que te quiere enseñar. No es un amigo ni entabla relaciones cercanas en las que puedes charlar de todo, como las que en un momento dado pude tener con Clinton o con Obama. Putin no te deja ver más de lo que quiere que veas”. Eso sí, relata quien fue alto representante de Exteriores de la UE y jefe de la OTAN, es “correcto en el trato y puñetero y pijotero también”.

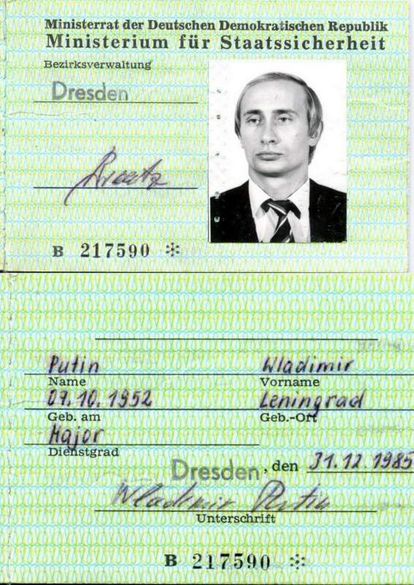

Vladímir Vladímirovich Putin nació en 1952 en Leningrado (hoy San Petersburgo), hijo tardío de obreros humildes. Su padre trabajaba en una fábrica, su abuelo había sido cocinero y su bisabuelo, siervo en el campo, un historial común en esa Unión Soviética comunista que había nacido tras enterrar un zarismo aún feudal.

Se crio en una komunalka, uno de esos pisos en que se apretaban familias en los tiempos comunistas sin relación ni comodidad alguna, sin libertad de elección y con recursos escasos. De niño fue tan gamberro, tan “hooligan”, como él mismo se ha definido, que ni siquiera le admitieron en los pioneros hasta los 12 años, cuando lo normal era a los nueve, escribe el experto peterburgués Dmitri Travin en Open Democracy. “Crecer en el patio era como vivir en la jungla”, ha dicho el propio Putin. Pelear hasta el final, golpear el primero, sin marcha atrás, entre el culto a la fuerza y el poder de las bandas callejeras y la obligación de no mostrar jamás dudas morales ni el propio sufrimiento. Son frases que le han descrito en boca de especialistas rusos y que, más allá de la leyenda que haya podido construirse en torno a ese chico bajito y peleón de un Leningrado muy lejano a la fama intelectual y elitista de esta ciudad, reflejan el entorno en que creció.

Allí se mezcló con bandas de delincuentes hasta que, según los testimonios recogidos en la miniserie documental de la BBC Putin, de espía a presidente, algo le salvó de la marginalidad: aprendió y se enganchó al judo, un deporte en el que el KGB ojeaba y reclutaba a chicos como hacen hoy los cazatalentos en LinkedIn o quienes buscan futbolistas entre los equipos de benjamines. “Era un abusón y un pandillero y el deporte le salvó, dice Alex Golfdarb, científico y activista ruso autor de Muerte de un disidente (Taurus) en el citado documental. “El judo le sacó de la calle”.

Putin logró acabar los estudios y graduarse en Derecho, pero en el judo y en los cursos que realizó para ser agente del KGB en San Petersburgo y en el Instituto Andrópov de Moscú debió aprender y labrar buena parte de las características que ha demostrado en su andadura: el hermetismo, la inexpresividad, el cálculo de oportunidades, el dominio absoluto y opacidad de lo íntimo, una frialdad que llega a amedrentar a sus interlocutores y esa máxima de las artes marciales que te enseña a utilizar y revertir la fuerza del rival contra sí mismo. He aquí un dato que ilustra bien el control que guía sus pasos: cuando empezó a salir con Liudmila, quien fue su esposa hasta 2013, pidió a sus amigos que la tentaran también. Ella les rechazó. Y después de comprobar su fidelidad se casó.

Ese divorcio de la mujer que le dio dos hijas (María, nacida en 1985, y Katerina, un año después) tras una larga vida juntos desde bien abajo refleja también la profunda transformación que ha seguido hasta llegar a la cima y que hoy le hace más irreconocible para quienes le trataron. Pero antes, recordemos su evolución: tras ser reclutado por el KGB y pasar seis años en Dresde, la caída del Muro de Berlín le devolvió a su Leningrado natal. Anatoli Sobchak, entonces profesor en la Universidad Estatal (en la que había estudiado Putin) le acogió y le fichó luego como asesor cuando se convirtió en el primer alcalde democráticamente elegido de la ciudad. Allí tuvo varios cargos, incluido vicealcalde, pero el punto común a todos ellos era su invisibilidad. Era el hombre útil, eficaz, seco, nunca protagonista, siempre en la sombra, capaz de prevenir y atajar los problemas para un alcalde poderosísimo que se forjó en esos años de la perestroika en los que mafia, corrupción y apertura flotaban y se cruzaban en la misma miasma en una convivencia provechosa para unos, letal para otros. Putin sabía siempre lo que hacer. Y tal fue su éxito a espaldas del mundo, de lo visible, pero a ojos del establishment postsoviético que, en cuanto Sobchak perdió las elecciones en 1996, la Administración del presidente Yeltsin se lo llevó a Moscú.

Su ascenso ahí fue meteórico, desde la dirección de la Gestión de Bienes a responsable de Regiones, luego director del FSB (antiguo KGB, donde en su día había llegado a teniente coronel) en 1998, primer ministro en agosto de 1999 y, el 31 de diciembre de ese año, tras la dimisión de un Yeltsin alcoholizado y decrépito, presidente interino.

Había llegado a lo más alto y esa carrera súbita no fue casual pues, como dice Solana, saltó a Moscú a ayudar a Yeltsin, a arreglarle su salida sin represalias contra él y su familia y a organizarle, en pocas palabras, la mejor jubilación posible en su estado. Gleb Pavlovsky, asesor en la campaña presidencial de Putin, cuenta en el citado documental que se hizo una encuesta entre los rusos sobre qué características debía tener un presidente y la mayoría había señalado a un personaje de cine: Stirlitz, el James Bond ruso.

José Manuel Durão Barroso, quien fue presidente de la Comisión Europea de 2004 a 2014, le conoció ampliamente porque compartió con él 25 intensas cumbres en múltiples lugares y todo tipo de situaciones, incluso alguna llamada intempestiva. “Es el líder que más he tratado fuera de la UE”, rememora ahora. Y recuerda sobre todo lo que llama “relámpagos, los estallidos de indignación” que entonces eran momentáneos en reuniones y cumbres por lo demás correctas. “Recuerdo una noche que nos llevó en su yate presidencial por el Volga tras una cena informal en Samara, era todo cordial, una noche magnífica y perfecta, incluso había luna llena. Y [Angela] Merkel [excanciller alemana] le preguntó por el sabotaje a un gasoducto y estalló indignado, armó una buena”, cuenta Durão.

El portugués ha observado su evolución y cree que esos estallidos que entonces duraban instantes son los que ahora pueden prolongarse sin fin, como en el discurso del 22 de febrero previo a la invasión de Ucrania. “Cuando le vi pensé que era exactamente la misma expresión, pero lo que antes era un estallido de un minuto ahora es una hora”.

El dirigente portugués cuenta que Putin tiene “un resentimiento, un revanchismo y una agresividad” con los que intenta “compensar su inseguridad de origen y de educación”. Porque ni es un intelectual ni demasiado culto y además, no es carismático. “Me acuerdo cuando llegamos a una cumbre del G-20, era la primera de Obama y todos querían hacerse un selfi con él, como si fuera una estrella de cine. El presidente Hu Jintao estaba sentado como un buda esperando que fueran a verle los demás. Merkel y yo deambulábamos saludando a todo el mundo tan normales y Putin estaba solo, abandonado como un chico o una chica en una discoteca al que nadie saca a bailar”, rememora sonriente Durão. “Rusia había sido una superpotencia y ya nadie le hacía caso, de ahí el resentimiento”. Además, Putin no tiene carisma: “Hay dictadores con carisma, seductores, pero no es el caso”. A partir de entonces, Putin empezó a llegar tarde a las cumbres, el cambio fue muy perceptible.

Dentro de Rusia, esa evolución la ha contemplado el periodista ruso Mikhail Zygar, que estos días contaba en The New York Times cómo el hombre que siempre fue “reservado y conspiranoico” ha entrado en una deriva de inaccesibilidad que le ha llevado a rodearse solo de “ideólogos y sicofantes”. Zygar, autor del libro All the Kremlin’s men (Todos los hombres del Kremlin), asegura que el presidente ha estado los dos últimos años recluido. Pasa muchas temporadas en su residencia en Valdai, a medio camino entre Moscú y San Petersburgo, y la única persona que le suele acompañar es Yuri Kovalchuk, accionista del banco Rossiya, entre otros negocios, cuyo pensamiento combina “misticismo cristiano ortodoxo con teorías conspiranoicas antiamericanas y hedonismo”. En ese contexto, Putin “ha perdido interés en el presente y está obsesionado con el pasado”. Para verle se ha rodeado de tales protocolos de cuarentena y aislamiento que recuerdan los comportamientos de emperadores o tiranos.

“El Putin que yo conocí y traté hace 20 años ha cambiado”, cuenta Álvaro Gil-Robles, quien tuvo numerosas reuniones sobre la situación en Chechenia como comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. “Entonces era una persona distante, lo que es lógico en muchos políticos, previsible en sus posiciones, pero se podía negociar con él y lo que se acordaba, no se movía. El de hoy lo desconozco completamente: esta brutalidad, esta crueldad no es el que yo conocí. Esto no quiere decir que fuera un angelito, ya tenía gestos autoritarios, pero no es el mismo”.

Gil-Robles y también Solana se refieren por ejemplo a esa escena de distanciamiento con Macron, al que sentó en la otra punta de una larga mesa en el Kremlin. O a la humillación al jefe del servicio de inteligencia exterior, que se trastabillaba al expresar su apoyo al reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk días antes de la invasión. “Cuando hablaba con él estábamos en sendos sillones en torno a una mesita normal”, dice Ril-Robles. “No había esa agresividad, ese ego personal de quien se sienta solo en la mesa como un zar mientras los demás permanecen apartados. Así no le conocí yo”.

“Entonces era alguien que calculaba, jugaba con qué cedía y qué conseguía a cambio, había un espacio para el diálogo y el entendimiento y así logramos crear, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo en Chechenia o la reapertura de un juicio contra un militar violador. Eso hoy sería imposible”, dice Gil-Robles.

Y es que el hombre que hoy contemplamos amasa un perfil psicológico con rasgos muy determinados. Jorge Sobral, catedrático de Psicología Criminal de la Universidad de Santiago de Compostela, aclara como es debido que no puede diagnosticar a Putin sin un análisis profesional, pero que el presidente ruso tiene -como coinciden estos días otros profesionales- “un fuerte componente narcisista”. “Y el narcisismo”, dice, “es una degeneración de la autoestima cuando el yo se convierte en el eje de tu percepción de la realidad”. Por ello, Putin “ha puesto al servicio del narcisismo la mentira, la manipulación y la justificación de todos los medios para llegar al fin y lo que en psicología llamamos maquiavelismo”.

Otro de los elementos es la audacia, esa especie de valentía al servicio de sus finalidades, a veces perversas, la desinhibición absoluta como la que ha mostrado con los opositores encarcelados, los periodistas asesinados y ahora los ucranios. Eso se vio desde la segunda guerra de Chechenia (primera suya, cuando aún era primer ministro y que desató su popularidad), a la exhibición de su fuerza en los asesinatos de disidentes como Litvinenko o Sripal cuando podían haber sido discretos. “Esta insensibilidad ante el dolor ajeno es típica de los tiranos”, prosigue Sobral.

Ahí engarza con esa lógica propia que mencionaba Hollande y con el diagnóstico más simple, pero certero, con que Biden sorprendió al mundo al inicio de su mandato cuando dijo: “Es un asesino”. Su “desconexión moral”, dice Sobral, le lleva a tergiversar el análisis de la realidad, a culpabilizar a la víctima en el mismo truco de autoengaño que practican los agresores sexuales, los genocidas y los abusadores. “Es perfectamente posible que se lo crean y eso les hace todavía más peligrosos. Si te desconectas de la moral consensuada para crear tu propio universo moral tienes el círculo perfecto para legitimar la barbarie”.

En sus primeros años como presidente, Putin solo rompía su frialdad cuando expresaba sus convicciones, cuenta Gil-Robles. “Cuando tomaba la palabra podía pasar bastante tiempo explicando su posición de forma muy apasionada”. Esas convicciones son el único resquicio de pasión que le conceden quienes le conocen. “Cuando hablabas de víctimas no era expresivo, aunque sí era consciente. Sabía el coste humano de lo que hacía pero no mostraba sentimientos por ello. La única pasión que mostraba era al explicar las razones de la guerra y por qué Occidente no entendía. Después ha desarrollado una concepción de lo que debe ser Rusia, de que Occidente ha intentado socavar su poder y quiere recuperar la Rusia que fue”, asegura. Solana pone el punto de inflexión en su discurso en la conferencia de Múnich en 2007, cuando desplegó “toda su incomodidad con Occidente y acusó de haberle engañado”. “Pero no se engañó a Rusia”, dice Solana, que sabe bien cómo y con quién negoció. “Yeltsin firmó el acuerdo que yo negocié”. Eso fue en 1997 y a partir de ahí entraron Polonia, Hungría y Chequia en la OTAN.

El resto de la historia es conocida: la deriva autoritaria, la forja de su propio universo moral y la insensibilidad ante el dolor ajeno o propio que describen los psicólogos le ha llevado hasta una invasión a Ucrania que nadie sabe dónde tendrá sus límites. Ese Putin que no era conocible, en palabras de Solana, ya lo es. Es el que se deja ver en sus hechos.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites