Juan Fernández Krohn relata su intento de asesinato sin alterar el gesto ni el volumen de su voz. Si acaso, exhibe una pizca de hastío: ha contado la historia cientos de veces. Pese a la reiteración, su caso es poco conocido en España. Y a sus 71 años, la memoria le juega malas pasadas. Se sume en largas pausas para recordar detalles del suceso por el que su nombre está en las hemerotecas. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 12 de mayo de 1982. Desde su gesto de Fátima, la solemne expresión con la que se refiere a su fallido propósito de matar al papa Juan Pablo II, al que acusaba de ser un agente comunista infiltrado en el Vaticano para destruir a la Iglesia católica.

Aquel día, Krohn llega al santuario portugués en tren desde París. Carga un maletín en el que guarda una bayoneta de 37 centímetros, el arma con el que pretende cometer el crimen. Deambula durante horas por la explanada que debe cruzar el Pontífice, estudiando el mejor lugar para acuchillarlo. Cuando por fin se aproxima la comitiva, encuentra el hueco que busca y se interna entre su séquito vestido de sacerdote, camuflado entre los feligreses, e insiste en que le abran paso para besarlo. Es detenido a unos centímetros de que la afilada punta de su bayoneta rasgue la piel del religioso polaco.

Con el doble de edad que entonces, Krohn no se arrepiente de nada. Acude casi a diario a la biblioteca real de Bruselas con un ordenador portátil que usa para escribir un blog donde un día glosa las virtudes de dictadores como Pinochet o Videla, y otro se adhiere a teorías de la conspiración sobre la participación israelí en la explosión de Líbano. Su ideología ultra es conocida por algunos de los que le rodean. “¿Qué tal, Torquemada?”, le saluda risueño un hombre con el que suele coincidir entre las estanterías.

Desde el patio de la biblioteca, Krohn habla del antes y el después del frustrado atentado. De familia adepta al régimen franquista, fue un lector precoz de periódicos como Arriba, afín a la dictadura, al que su padre estaba suscrito. “Desde muy joven tenía un retrato de José Antonio en mi habitación”, recuerda. Estudia Derecho y Económicas en la Universidad Complutense, donde protagoniza algún enfrentamiento. ”Pusieron carteles grandes insultando a José Antonio. Los arranqué, se me echaron encima y me tiraron contra una puerta de cristal. Al día siguiente, los de mi grupo fuimos a vengarnos y armamos una como nunca se había visto en la facultad”, rememora. Pese a ello, considera que entonces era “un muchacho vehemente pero no violento”.

Tras concluir sus estudios, rechaza un trabajo como economista y se marcha casi cuatro años a Écône (Suiza), en los Alpes, a un seminario donde es ordenado sacerdote por el controvertido arzobispo integrista francés Marcel Lefebvre, excomulgado por la Iglesia católica en 1988 tras protagonizar un cisma. “Era como una academia militar. Nos levantaban muy pronto, hacíamos excursiones al aire libre… Había un ambiente de silencio. Solo podías hablar con tu colega en la puerta de su celda”, explica.

Tras dos años en Argentina para fundar una delegación de los tradicionalistas —partidarios, entre otras cosas, de impartir la misa en latín y de espaldas—, ingresa en un monasterio cercano a París, el lugar desde el que partirá para intentar asesinar al Papa. La idea tomó cuerpo cuando vio en directo a través de la televisión el atentado que costó la vida al presidente egipcio Anuar El Sadat. “Había un desfile militar que pasaba delante de la tribuna de autoridades, y de una de las camionetas bajó el comando con fusiles ametralladores: bum, bum, bum. Aquello fue el detonante psicológico. Pensé: ¿tan fácil es un atentado?”.

Siete meses después, ahí estaba él, en Fátima, buscando acertar donde justo un año antes había fallado el turco Alí Agca. “Concluí que el arma blanca era la más simple. Me parecía más simbólica, más ritual y religiosa. Me fui a Billancourt, un barrio a las afueras de París. A un rastro de los muchos que hay. Y allí compré una bayoneta de la guerra del 14 [la Primera Guerra Mundial]. Antes de tomar el tren ensayé haciendo algún ejercicio, alguna gesticulación”.

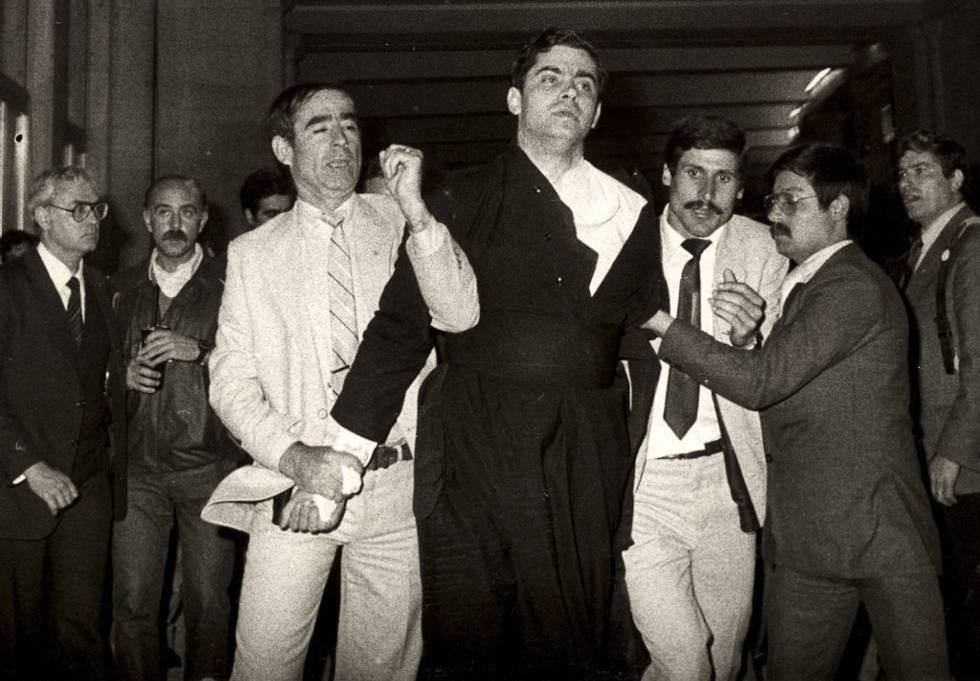

Krohn no esperaba salir vivo del ataque. “Estaba lleno de fieles. Fátima es un emporio comercial a costa de las apariciones. Reconocí el sitio durante todo el día. Estaba nervioso, no soy de mármol, pero sin perder el control. Lo hice con intencionalidad suicida”. La realidad fue otra. Se lo llevaron esposado entre gritos en los que acusaba al Papa de traidor. Fue condenado a seis años y medio de prisión en Portugal, de los que cumplió la mitad. En la Nochevieja de 1984, castigado, fue el único recluso que no pudo salir a la cena: se autodefinía como preso político y se negaba a trabajar.

Una vez libre, escribe un libro sobre el atentado, cuelga los hábitos, y tras dar tumbos por Europa, decide establecerse en Bélgica, donde se casa con una belga de la que se separa a los pocos meses de nacer su hijo.

Nunca logrará encauzar su vida como desearía. Estudia un máster sobre historia del cristianismo y laicidad en la Universidad Libre de Bruselas. Pero no le sirve de gran cosa laboralmente. “Papel mojado”, lamenta. Apoyándose en su título de Derecho y mintiendo sobre sus antecedentes penales, consigue ingresar en el Colegio de Abogados de la ciudad, donde desconocían su historial. No durará mucho. Le abren un proceso disciplinario por realizar comentarios antisemitas en una entrevista con un diario flamenco. Y en la escalada de tensiones, acabará propinando un manotazo al decano que le costará la expulsión.

Con dificultades incluso para pagar el alquiler, Krohn encadena trabajos precarios limpiando, de jornalero en una plantación de verduras bio y de mecánico reparando bicicletas. Entretanto, su nombre vuelve esporádicamente a los periódicos. En el año 2000, se salta el cordón policial durante una visita del rey Juan Carlos I a Bélgica. En lugar de dirigirse hacia el monarca español, con el que supuestamente quería hablar, se equivoca y se lanza corriendo hacia el rey belga Alberto II hasta que es placado por los servicios de seguridad. Casi dos décadas después, en 2019, vuelve a la primera plana: el Consejo de Estado belga le da la razón y le permite volver a entrar en la biblioteca real tras haberle sido prohibido el acceso tras haber sido señalado por supuesto acoso sexual en sus instalaciones.

¿Un extremista o un perturbado? En una entrevista en el diario belga La Dernière Heure, la primera pregunta del periodista será: “Señor Fernández Krohn, ¿está usted loco?”. Pero entonces, como ahora, sentado en la biblioteca, responde lo mismo: superó los exámenes psiquiátricos a los que fue sometido, y prefiere las etiquetas de iluminado, excéntrico o fanático. “A algunos les puede parecer estrafalaria o escandalosa. Yo diría que mi vida ha sido atípica”.