Que levante la mano quien, conduciendo por carreteras secundarias, no haya tenido alguna una vez la sensación algo agobiante de que, con las prisas por llegar adonde fuese, se dejaba lo mejor por el camino. Sitios con buenísima pinta que no se detuvo a ver con calma, jurándose volver cuando llegase por fin esa dichosa calma…, y casi nunca cumpliéndolo. Un poco como la vida precovid: las prisas por pura inercia, las listas interminables de cosas por hacer y por probar y por ver, la conciencia intermitente de dejarse en la cuneta muchas otras, igual de buenas o mejores. A lo mejor este segundo verano medio raro y pandémico es buen momento para arrimarse al arcén, parar el motor y echarse a andar. Basta con pillar un desvío de la autopista o salirse de las colas de embarque y los controles en el aeropuerto.

La carreterita comarcal que recorre el breve valle del río Mesa, a caballo entre Soria, Guadalajara y Zaragoza, es como una cinta posada en el paisaje que podría llevarse una ráfaga de viento. Y un buen ejemplo de que viajar no tiene por qué ser sinónimo de irse muy lejos. Yo lo exploré el año pasado, cuando empezaron a aflojarse las reglas del primer parón total, y desde entonces he vuelto a menudo y sin prisas. Un paisaje humilde pero noble; frágil aunque duro, lleno de matices para quien se detenga a distinguirlos. El Mesa vierte por el Jalón al Ebro y por este al Mediterráneo, y resulta a ratos aragonés y morisco en sus huertas bien tendidas, sus vegas de frutales bien podados y de nogales y chopos muy antiguos, con su sistema laberíntico de acequias, cauces, azudes y viejos molinos que seguramente fue trazado hace más de mil años y sigue llevando agua y vida desde entonces a todo el valle. A ratos, en cambio, se vuelve más castellano, del lado de Soria, con sabinares y páramos con pinta de haber visto pasar al Cid (por lo menos), con los castillos roqueros arruinados que vigilaban este pedazo de tierra disputada por dos reinos, con pozas y cascadas donde darse un baño gélido y solitario en pleno agosto. Y ostenta el sobrio señorío, valga la redundancia, del Señorío de Molina, que ya no es exactamente parte de la Alcarria y que desde su imponente recinto amurallado ejerció durante siglos la jurisdicción sobre el valle. Con razón decían los vecinos de sus pueblos que en alguno de sus rincones los gobernadores de Aragón y de ambas Castillas podrían sentarse a una mesa triangular para almorzar sin salir de sus dominios.

El río Mesa nace sin aspavientos en el municipio de Selas, en Guadalajara, y ya tira por despoblado, entre parameras y choperas, hasta Mochales, un estupendo sitio para echarse a andar. Por aquí el paisaje cambia de golpe; el río forma un vado y atraviesa limpísimo el pueblo, que parece salido de un dibujo de infancia. Tiene Ayuntamiento con buen reloj en la plaza, y buena iglesia y buenas casas; y sobre todo buena vega y mejores huertas que lo refrescan en pleno verano, aunque es en la primavera atrasada de por aquí cuando lucen mejor sus hileras de cerezos injertados y podados durante generaciones.

Aparece ya uno de los primeros peirones de la ruta, típicos de Aragón y las tierras de Molina: pilares de piedra que demarcaban la entrada y salida de los pueblos y orientaban a los caminantes perdidos en la nieve, coronados por hornacinas con vírgenes o santos de azulejo y cruces de hierro torcido, si es que resisten.

Desde Mochales se puede uno lanzar río arriba a una caminata de las de monte y culebra, siempre sombreada, donde aparte de gorro lo que necesitaremos es buen calzado para vadear el río más de 10 veces siguiendo el camino que va dejando atrás antiguas huertas de nogales inmensos que ya nadie varea en otoño. La parte más bonita y más salvaje empieza a partir del Tormo Melero, una inmensa piedra con aires de tótem colosal plantada en mitad de una de las últimas vaguadas, y que por el nombre debía de ser abrigo perfecto para las abejas de colmenas recién enjambradas. A partir de aquí el río se encajona en un desfiladero con bosque de ribera de fresnos, sauces y arces de Montpellier, bosquetes de boj y madreselva, y remansos donde el agua transparente invita al chapoteo y remojo (de nadar, lo que se dice nadar, nada por ahora). De premio, al final, está la bonita cascada y correspondiente poza truchera del Escalerón, más o menos espectaculares y profundas según el caudal que lleve el río en verano.

Es en total una marcha amena y descansada, por llano y a la sombra, y a la vuelta habrá fuerzas para desviarse un poco y ver de cerca la ermita de San Pascual Bailón, sobre un pequeño otero, de volúmenes nobles, fuente abundante y prado arbolado para romerías antiguas o pícnics más modernos. Mejor no pasar a la ida para evitar tentaciones de arrumbar la mochila antes de empezar.

Castillo a la vista

Entre Mochales y Villel de Mesa la vega se ensancha un poco y desde el coche se ve venir, ya de lejos, la buena factura de su castillo roquero, rojo y memorioso hasta en el nombre: el castillo de los Funes. Se entiende pronto que este es el pueblo importante del valle, y lo confirma la noble casa-palacio de los marqueses de Villel y su elegante portalada con columnas y blasones. La extravagancia de un añadido neomorisco es una frivolidad que curiosamente no desentona, porque le da un aire romántico y porque muy morisco es, de nuevo, el sendero fresco y sombreado que lleva, entre huertas y grandes álamos, hasta las pozas y saltos de agua del Pozo Galano, que honra su nombre y resulta fresco incluso en los días de canícula.

También tiene cascada, y buena para bañarse, Algar de Mesa, el pueblo siguiente. Es la de la Chorrera, y adorna una vega rica en manantiales: la Fuente María, el Recuenco y el Navajo Nuevo. Hay viejas ermitas y peirones; una más de las muchas Cuevas de la Mora, con leyenda incluida de huríes encantadas, que hay por toda esta tierra, y una carrasca milenaria impresionante que compensará con su sombra a quien camine hasta ella.

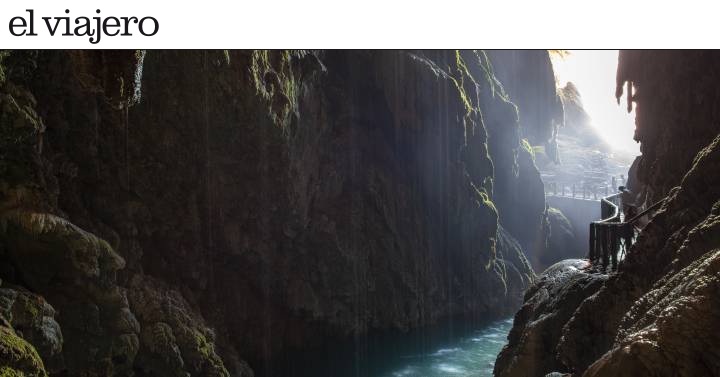

A partir de aquí el río y la carretera se encajonan en un primer tramo de los cañones y hoces que luego le darán fama, ya en Aragón, entre Calmarza y Jaraba. Nada de amenos huertos por aquí: voladizos de roca roja, buitreras blanquecinas y buitres sobrevolando la carreterita empozada en sombra durante gran parte del día, hasta en pleno verano. Se les puede observar a placer con solo encostar el coche a un lado u otro de sus cunetas. Y de pronto cala la noción de un gran silencio y una sensación de haberse internado en grandes soledades por un camino de los de irás y no volverás.

Calmarza ya es aragonesa, y zaragozana para más señas: el caserío se amontona en un espolón rocoso, aprovechando el respiro que se toma el río entre tramos encañonados. Tiene muy buena parroquia de trazas y cúpula barroca, que merece la visita si la pillamos abierta, y sobre todo muy buen bar para hacer parada técnica de cerveza y bocadillo, y hasta para echar la tarde de tertulia, con mesas a la fresca y asomadas a las cascadas del Pozo Redondo, que forma el Mesa al dejarse caer y martillear durante siglos la piedra toba. Cerca tiene restos de caleras, los pozos de cal viva que algo de dinero trajeron al pueblo antiguamente, y viejos pajares y apriscos en las majadas que le quedan por encima. Y de nuevo, aprovechando al milímetro cada palmo de tierra fértil y cada gota de agua, huertas de primera que bordean los muchos senderos que salen y vuelven al pueblo. Según el calor, la gana y la galbana de cada cual, se puede subir al mirador de los Buitres para hacerse una idea cabal y a vista de pájaro del tramo más espectacular de las Hoces del Mesa, que llevan a Jaraba, río abajo, o a recorrer a pie y en llano un tramo particularmente bonito de su cauce, sombreado por pinares y alisedas, cruzado por puentes precarios y bajo los farallones rocosos que, más que verticales, parecen abalanzarse sobre el río.

En el recodo más abrupto se agarra a los paredones con uñas y dientes la fábrica severa del santuario de Nuestra Señora de Jaraba, una especie de monte Athos maño y de secano, del mismo color y textura que los precipicios de los que cuelga. Es uno de tantos santuarios de leyendas visigodas anteriores a la época musulmana, con su oportuna aparición de la Virgen justo a tiempo para apuntalar la reconquista cristiana.

Visto desde abajo resulta a la vez sólido y precario, imaginativo y adusto, como si en el esfuerzo por ir a encaramarlo en semejante sitio quienes lo trazaron se hubiesen olvidado de darle ningún adorno ni floritura de piedra. De árboles o flores ya ni hablemos, porque por estos peñascales y riscos calcinados por el sol canicular y los fríos siberianos no prospera ya casi nada. Es el punto de salida para recorrer el barranco de la Hoz Seca, que alberga pinturas rupestres. Pero en pleno verano hay que elegir muy bien la hora para no caer redondos por el fondo del barranco, que hace honor a su nombre, y acabar como los otros montones de huesos mondos de ovejas y cabras que han pelado concienzudamente los buitres.

Un par de kilómetros río abajo el plan cambia por completo al llegar a Jaraba, porque la villa es conocida desde los romanos por sus fuentes termales, abundantes y reparadoras. Luce hasta tres balnearios desde mediados del siglo XIX, y la verdad es que por aquí a ratos da la sensación de que el tiempo se detuvo justo por aquellos años. No hay que esperarse los lujos y sofisticaciones de Vichy o Baden-Baden, pero sí la textura y los resabios de los veraneos sensatos de la pequeña burguesía a la antigua, cuando tomar las aguas, curarse en reposo y echar la tarde paseando era un excelente plan de vacaciones. A mí el que más me gusta es el Serón, y aunque ahora mismo está cerrado, bien puede pasearse por su parque frondoso a la orilla del río hasta los de Sicilia (que reabre, en principio, el próximo 30 de julio) y el de la Virgen, operativo desde marzo. Tiene gruta de mentira con rocallas y chorritos de agua salutífera, bancos a la sombra, una capilla neogótica para las misas y rosarios de las matronas de familias de orden, hotel espacioso y venido a menos, y en general un agradabilísimo aire trasnochado, como de cuento de Clarín o la Pardo Bazán, o marco para la moderada luna de miel de Jacinta y Juanito Santa Cruz al principio de Fortunata y Jacinta.

El Mesa sale de Jaraba camino ya de su final en el embalse de la Tranquera, con tiempo aún para formar las cascadas de la Paradera en el pueblo de Ibdes, junto a la Gruta de las Maravillas, que sin llegar a desbordar las promesas del nombre sí que es una parada recomendable sobre todo por lo fresca, porque por aquí ya sí que aprietan los calores de las estepas del Bajo Aragón.

Meca excursionista

Para remediarlos y hacer noche, y sobre todo refrescarse, se puede rematar la ruta siguiendo un trecho más hasta el fabuloso Monasterio de Piedra —que acaba de reabrir al público—, meca del excursionismo patrio que todo el mundo en este país, de norte a sur y de oriente a poniente, acabamos visitando al menos una vez en la vida. No es para menos, porque es un interesantísimo experimento paisajístico y sociológico del siglo XIX, precursor del parque de atracciones contemporáneo, con su itinerario fijo de cascadas y grutas, y sus ruinas, restaurante, tienda y hotel que hoy llamaríamos temáticos. Si lo que apetece realmente es darse un baño para quitarse el polvo del camino, lo suyo es tirar hasta otro balneario famoso y de más campanillas, las Termas Pallarés de Alhama. Tiene hoteles, jardines y un antiguo casino, pero lo mejor es el lago transparente de aguas termales y tibias, con su islita artificial y su pabellón de baños, de nuevo algo morisco. Dispone de entradas de un día para disfrutarlo.

Resulta recomendable seguir hacia Embid de Ariza y la señorial y melancólica Casa de la Vega, una muy noble casona de labor con capilla, caserío, jardín descuidado, soberbias alamedas de plátanos de sombra y sembrados de trigo. Allí hay que ver bien el famoso quejigo catedralicio que ya era antiguo en tiempos de los Reyes Católicos: lo llaman Árbol del Encuentro porque, según la leyenda, a su sombra se habrían visto por primera vez Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Parece más documentado que fuese Real Sitio de su hija Juana la Loca, y allí habría penado de viuda con su duelo inconsolable antes de acabar encerrada en Tordesillas. Cuando cae la tarde y con la brisa empiezan a respirar de nuevo los trigales, uno desde luego está más que predispuesto a creerse, y casi ver pasar, esos y otros fantasmas.

Javier Montes es autor de Luz del Fuego (Anagrama, 2020).

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.