Primero fueron los politólogos. Después los políticos. Ahora, algunos periodistas y líderes de opinión lo han adoptado como término sin oponer ninguna resistencia crítica. El concepto guerra cultural se está convirtiendo en una seña de enfrentamiento. Debería alarmarnos, porque la esencia de la identidad que define a la misma es la de puente y no la de conflicto de intereses de corto alcance.

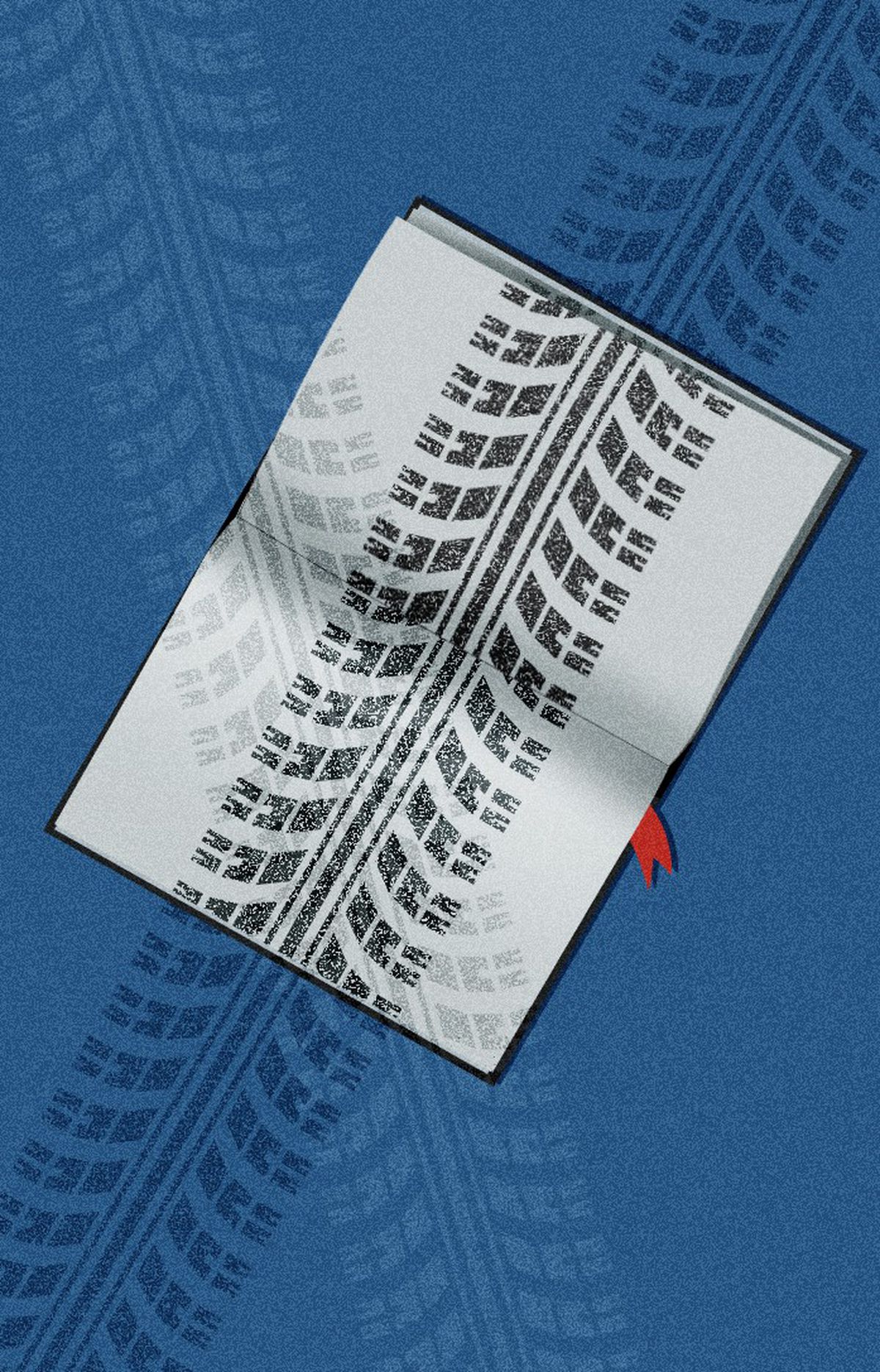

Llaman guerra cultural a lo que no es más que una batalla ideológica. Esa degeneración de la idea de la cultura como tal resulta un agravio que debería llevarnos a la reflexión y, de manera urgente, a que dejara de utilizarse la palabra con esa connotación contaminada de todo aquello que no representa. Estamos a tiempo de detener esta peligrosa perversión. Al menos, intentarlo.

Los gurús de la politología a derecha e izquierda, tanto las extremas como las moderadas, demuestran una preocupante pereza mental a la hora de dejarse empapar por una expresión que se empezó a utilizar en Estados Unidos a lo largo de la última década. Vino, además, por parte de la facción más ultraderechista. Hablamos de un anglicismo del que se echa mano por no pensarlo dos veces, como sucede con otras expresiones de pobreza cargante. La traducción literal de ciertos términos resulta para algunos más cool que trasladarlos a la riqueza del castellano, aunque creen confusión y distancia. Habría que sacar del circo mediático, por ejemplo, al tan cacareado elefante en la habitación y dejar así que alguien se hiciera cargo del mismo, si nos atenemos al sentido correcto que habría que aplicarle en nuestro idioma.

Fue en concreto Steve Bannon quien proclamó que, previamente a la toma del poder en Estados Unidos por parte de alguien como Donald Trump debía librarse una guerra cultural. El gurú obsesivo de la destrucción de la democracia en su país no se refería con ello a una lucha de corrientes de pensamiento ni de creación, sino a la toma de posiciones rocosas en torno al aborto, la inmigración, la desigualdad social, el desprestigio de las instituciones… Es decir, materias de programa estrictamente político con las que convencer mediante las armas del populismo, la polarización y la posverdad —las tres pes de los líderes autoritarios, según señala Moisés Naím en La revancha de los poderosos (Debate)— a un electorado que les permitiera el asalto al poder.

Lo asombroso ha sido el seguidismo que en nuestro país, primero desde la ciencia política y ahora desde diversos ámbitos, se hizo respecto a esa venenosa corriente. La vagancia intelectual es una de las defensas bajas por la que se cuelan las bacterias más tenaces dispuestas a corromper el lenguaje. Pero conviene detenerse a reflexionar cuando estos manipulan, tergiversan y vacían de contenido el verdadero significado de las palabras. En este caso, la agredida es ni más ni menos que la cultura como ideal.

Pero nadie ha contraatacado el asedio y este ha calado después entre los políticos y últimamente, entre periodistas, comentaristas y líderes de opinión como un insoportable lugar común que se extiende como moneda de cambio a otros ámbitos con más variantes deformadoras: por ejemplo, el concepto cultura de la cancelación. Para definir algo tan abrupto y basto, convendría utilizar antes el término estrategia. Mucho más adecuado que cultura, de nuevo, para emparentarlo con un acto que promueve la censura y no la tolerancia.

Si tomamos como referencia el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) leemos dos acepciones respecto a la palabra cultura. La primera habla de conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. En la segunda se refiere a los modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, grupo social…

María Moliner la amplía a conjunto de saberes no especializados adquiridos por una persona mediante el estudio, las lecturas, los viajes. O aludiendo al conocimiento, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, arte, y demás, de un país y de una época.

Muchos pensadores y creadores han tratado de definirla también. En su ensayo El vientre de la ballena (Galaxia Gutenberg, 2022), Diego Moldes da cuenta de varios, así como de que el término latino resulta común a todas las lenguas romances y muchas más de distintas procedencias. Difiere de su raíz en muy raras excepciones, salvo en el caso del griego, que se refiere a la misma, curiosamente, como politismós, o del islandés y el galés. Del ámbito romano a las lenguas eslavas e indoeuropeas, dentro de un amplio territorio, todos nos entendemos cuando lanzamos al vuelo la palabra cultura. Su eco nos conduce a lugares de encuentro agradables donde prima el diálogo. De construcción y placer. De hondura, conocimiento, bagaje, riqueza espiritual, expansión. Nada que ver con el reduccionismo al que someten ahora el término rebajándolo a luchas partidistas.

Entre otras definiciones filosóficas, la más profunda y contundente, a mi juicio, es la que desarrolló Dietrich Schwanitz en su magistral ensayo de referencia: La cultura. Todo lo que hay que saber (Taurus, 2002). “Llamamos cultura a la comprensión de nuestra civilización”, sostiene, “a la familiaridad con los rasgos fundamentales de la historia en relación a las grandes teorías filosóficas y científicas, así como con el lenguaje y las obras más importantes del arte, la música y la literatura”. La concibe así, como una complicidad de saberes abiertos respecto a la creación y no como un reduccionismo sectario en busca de la destrucción o la desintegración, que es lo que en su ideario excluyente defienden quienes levantaron la bandera de la guerra cultural malentendida.

Para Schwanitz, la cultura busca aportar, no enfrentar. Confrontar ideas y no usar opiniones como armas de contienda. Todo lo contrario a quienes han lanzado el término equivocadamente con éxito borreguil entre quienes a derecha e izquierda lo siguen sin el más mínimo atisbo de crítica y, mucho menos, de escándalo.

Tras la equivocada teoría de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia a finales del XX, sobrevino un desprestigio palpable de la palabra ideología, muy acorde con la ambigua ley de la posmodernidad. Por esa razón, hoy los abogados del enfrentamiento en el siglo XXI, lejos de manosear dicho campo —y totalmente metidos en él, ya que no son otra cosa que facciones profundamente ideológicas— han decidido enfangar el terreno de la cultura.

Existen guerras en ese sentido que sí se han librado a lo largo de las seis últimas décadas. Pero no tienen nada que ver solo con la política. Sí, en cambio, y muy profundamente, con hondas transformaciones sociales y morales. Tanto la contracultura pop en los años sesenta como la irrupción en nuestras vidas de la tecnología e internet hace 30 años han sido las dos grandes guerras culturales —ahora sí, con todas las letras— que hemos experimentado en Occidente y en el planeta a nivel global. Ambas han traído consigo definitivos cambios de costumbres y mentalidades de los que aún no somos plenamente conscientes porque todavía no han concluido.

Pero esta lucha sectaria y partidista sobre la base de un dogmatismo que en todos los extremos se reduce a enfrentamiento político no tiene nada que ver con la cultura. En absoluto. De ahí que urja dejar de utilizar el término para evitar arrojarlo a las cloacas del lenguaje al desproveerlo del sentido y el significado noble y amplio que debe conservar. Este queda ligado a un elemento de puente y no de muro.

Inspirado por el genio de George Steiner, Moldes señala también en su ensayo que la cultura de cualquier civilización vive sus fases. Concretamente seis. Las cinco primeras son: precultura, cultura, contracultura, poscultura, neocultura… Pero, atención. A juzgar por la aguda decadencia que la injustificada repetición del término guerra cultural adquiere hoy entre nosotros en radios, televisiones, periódicos y discursos hemos entrado desgraciadamente de lleno en la sexta y última etapa que recoge el autor: ni más ni menos que la de la incultura.