La noticia de la muerte de Daniel Ellsberg me sorprendió en París, y en esa casualidad hubo para mí una suerte de simetría privada. Ellsberg, como lo sabrán sin duda quienes hayan seguido la prensa de estos días, se hizo célebre para siempre en 1971, cuando decidió filtrar a los grandes diarios de Estados Unidos 7.000 páginas de documentos clasificados. Para ser precisos, se trataba de 3.000 páginas de análisis histórico y 4.000 de documentos del gobierno, todos organizados en 47 volúmenes. Y lo que había en ellos era un estudio secreto de la historia norteamericana en Vietnam: un encargo del secretario de Estado, Robert McNamara, que no se hizo con la intención de que viera la luz, a pesar de lo que se alegó más tarde. Hoy conocemos esos documentos filtrados con palabras que forman parte de nuestra mitología, los Papeles del Pentágono, pero su título oficial era más largo: Informe del Grupo de Trabajo sobre Vietnam de la Oficina del Secretario de Defensa. Uno de esos títulos que consiguen ser, extrañamente, banales y ominosos al mismo tiempo.

Pues bien, uno de los primeros asuntos de los que se ocupaba el estudio, cronológicamente hablando, era la intervención norteamericana en la guerra de Indochina, que en el informe se llama guerra franco-viet-minh y que los vietnamitas llaman guerra de resistencia contra Francia. Para los franceses del presente, los Papeles del Pentágono son también eso: la memoria difícil de esos años de colonialismo que dejaron bellas novelas de Marguerite Duras, un puñado de artículos de Albert Camus, una escena extraordinaria de Apocalipsis ahora (pero solo en la versión restaurada) y un país que no se pone de acuerdo sobre la interpretación de lo sucedido. Ni siquiera Camus se escapa de la incomodidad de las revisiones. Y se entiende. En 1945 escribió: “Si no queremos perder nuestro imperio, hay que dar a nuestras colonias la democracia que reclamamos para nosotros mismos”. Las palabras de Camus, que fue siempre de una lucidez sobrenatural, no suelen envejecer de mala manera; pero hay que reconocer que a estas, o por lo menos a esos posesivos, les ha pasado el tiempo con menos impunidad que a otras.

Sea como sea: los Papeles del Pentágono revelaron, entre otras cosas, que Truman le había prestado ayuda militar a Francia. Y de esto se habló en París este fin de semana, cuando nos enteramos de la muerte de Ellsberg, y por eso digo que hay una cierta simetría privada en el hecho banal de que la noticia de su muerte me haya llegado impresa en periódicos franceses. En los medios de otros países, por lo que he podido ver, no se habla del capítulo francés de los Papeles del Pentágono; y no es para sorprenderse, por supuesto, porque ese aspecto apenas ocupa una pequeña sección del terremoto que causaron las filtraciones. Pero he estado pensando que la de Ellsberg es una de esas vidas que parecen hablar de muchas cosas muy diversas al mismo tiempo, o que lanzan canales de comunicación hacia muchas de las cosas que nos conciernen en determinado momento, aunque no guarden una conexión aparente. Estas vidas suelen marcar un momento histórico, y sus hechos tienen influencias ocultas: mucho más allá de su radio de acción.

Por ejemplo: en este fin de semana he hablado mucho de Wikileaks, de Chelsea Manning, de Edward Snowden. Y más de uno habrá revisado nuestra relación, que nunca es fácil, con los hombres y mujeres que en inglés se llaman whistleblowers: los denunciantes o informantes (esta palabra me gusta más) que toman riesgos enormes por que se sepan verdades incómodas. A veces se equivocan y a veces cometen excesos, pero suelen ser gente de un valor infrecuente, responsables de que no siempre se salgan con la suya los poderosos sin escrúpulos o los que abusan de su poder. Y suelen con frecuencia actuar con plena conciencia del daño que se causarán al hacer sus denuncias, y eso es doblemente sorprendente por tratarse (también con frecuencia) de hombres y mujeres que no estaban destinados a convertirse en denunciantes. Así le ocurrió a Daniel Ellsberg. Nada, en principio, anunciaba que alguien como él pudiera ser uno de estos individuos: un héroe de la contracultura y un traidor para el establecimiento.

Había nacido en una familia judía y conservadora que se convirtió en algún momento a la ciencia cristiana. Se graduó con honores de Harvard y fue un marine distinguido, un disciplinado funcionario del Estado y un defensor a ultranza de las políticas norteamericanas de la Guerra fría. A mediados de los sesenta, después de una temporada en el Pentágono, pasó dos años en Vietnam del Sur como miembro del Departamento de Estado, y fue al volver de ese viaje cuando recibió el encargo del secretario McNamara. Para cuando terminó de compilar los documentos del escándalo futuro, ya había conocido a un puñado de pacifistas que daban conferencias y organizaban marchas contra la guerra, y empezaba a preguntarse —podemos suponer— lo mismo que se preguntó Norman Mailer en el título de un libro, ¿Por qué estamos en Vietnam? Tal vez ya había llegado a su íntima respuesta: por una mentira, elaborada desde las más altas instancias de poder y mantenida a pesar de que todos los días le costaba la vida a más de un norteamericano. Por no hablar de los vietnamitas.

La epifanía definitiva vino en 1969. Ellsberg asistió al discurso de un joven que se había negado a ser reclutado en el ejército y estaba a punto de ir a la cárcel por ello, y lo oyó aceptar su suerte con orgullo. Eran las palabras que necesitaba oír; y las oyó, aparentemente, en el momento en que necesitaba oírlas. Después del discurso, según contaría años más tarde, Ellsberg encontró unos lavabos donde no había nadie, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Cerca de un año más tarde empezó a fotocopiar los papeles secretos y a distribuir los documentos entre senadores que habían criticado la guerra, creyendo sin duda que todavía podía hacer su denuncia dentro del sistema. No fue así. En 1971, ante la evidencia cada día más incontestable de que su actitud no caía bien, de que se estaba granjeando enemistades peligrosas y de que además estaba cometiendo un delito, se puso en contacto con un periodista de The New York Times.

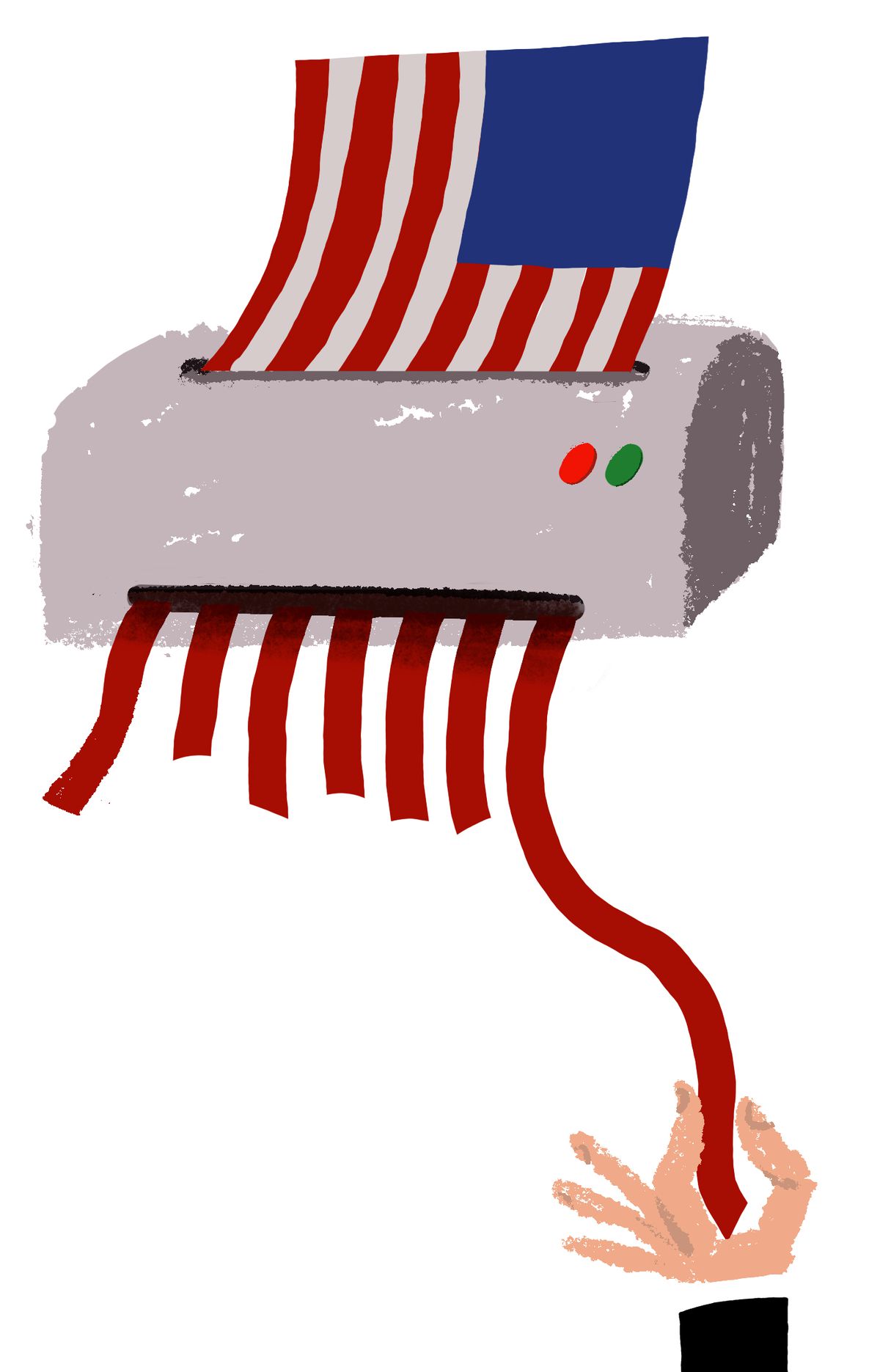

El resto ya se conoce de sobra: la demanda del Estado para que los documentos no se publicaran, el fallo que ha definido durante medio siglo la relación de Estados Unidos con la libertad de prensa, y un ensayo de Hanna Arendt —La mentira en política— que debería leer todo el que aspire a ser un ciudadano consciente. El ensayo marcó un momento de la conversación pública en Estados Unidos, y es elocuente que una editorial atenta lo haya reeditado hace unos pocos años: después de que las catástrofes electorales de 2016 nos pusieran colectivamente a pensar en la mentira como forma de hacer política, en nuestra vulnerabilidad ante ella y en lo difícil que es combatirla. Y ahora resulta, para más conexiones, que el principal mentiroso de la historia norteamericana, el señor Donald Trump, acaba de ser imputado por 37 delitos penales, todos relacionados con su manejo de documentos confidenciales o clasificados. Y la ley que se ha usado para imputarlo es la misma que se usó para acusar —sin éxito, por fortuna— a Daniel Ellsberg: la ley de espionaje de 1917.

No se puede decir que la historia no tenga sentido del humor.