La arquitectura construye el mundo, no puede proyectar de espaldas a él. Para anticipar el futuro y dar respuesta a nuevas urgencias debe arriesgar. El resultado puede acertar o fallar, y entonces convertirse en un testigo incómodo. Ese equilibrio inestable entre tratar de anticipar las necesidades del mañana y erigirse en recordatorio de fallos del pasado convierte esta disciplina en un arte lento. La industria que también es trabaja despacio por otros motivos. Contrariamente a lo que podría sospecharse —por la constante invención de materiales y la imparable mejora del desarrollo tecnológico—, los tiempos de la arquitectura están cada vez más dilatados. En parte porque la tecnología superavanzada o los materiales ultrainteligentes no son siempre los más apropiados, económicos o disponibles; en parte por la burocracia de controles normativos y, en una parte no desdeñable, porque ya hemos aprendido que lo que encarece muchos proyectos arquitectónicos no son solo las ocurrencias, o los malos cálculos, de algunos arquitectos, sino también las contabilidades paralelas: las enormes, y con frecuencia oscuras, cifras que mueve la construcción. Así pues, hace ya mucho tiempo que el juego no está solo en manos de quienes proyectan edificios y ciudades, si es que alguna vez lo estuvo, cuando cliente y arquitecto buscaban un mismo fin: la legendaria inmortalidad.

¿Qué ocurre ahora? ¿Se está dando una arquitectura de reacción ante los grandes problemas que sacuden el planeta? Entre construir en balde un oxímoron como un hospital de campaña permanente —también tiene un coste mantener lo innecesario— o dotar de infraestructuras, por rudimentarias que sean, a quienes las necesitan hay un mundo. Lo primero es incomprensible desde la lógica del uso, pero la lógica de la corrupción es más perversa que la de la función. Lo segundo requiere que el arquitecto sea, además de proyectista, agente social. Entre esos dos extremos hay necesarias ideas de reciclaje urbano, acondicionamiento energético, convivencia cicatrizante con lo existente y, por supuesto, el esfuerzo sisífico de reinventar la pólvora para que no cese el espectáculo. Una pregunta siempre pertinente consiste en descubrir qué es hoy la verdadera pólvora arquitectónica. La respuesta debería extender la sostenibilidad de lo energético y lo material a lo social.

Más allá de un creciente peligro global que pone a prueba nuestra capacidad de acuerdos y evidencia nuestros desacuerdos, la plaga de la covid-19 es un aviso muy serio sobre las formas de vida, la explotación del planeta y las prioridades de las últimas décadas. Esa advertencia se refleja en la arquitectura que se está proyectando ya en intervenciones efímeras que —como sucede durante los grandes eventos— han tenido una escala urbana. Se trata de un urbanismo, en principio temporal, que ha devuelto las calles a los ciudadanos —limitando el tráfico de coches— y que algunas alcaldesas, como las de París o Barcelona, han comenzado a adoptar para transformar permanentemente sus ciudades.

Ese espíritu de lógica social no es nuevo. Lleva años presente en trabajos poco publicitados por humildes o porque su construcción no tiene una repercusión económica más que en quien apenas tiene. Informar sobre la convivencia de arquitecturas es una obligación y una riqueza. En la cosecha arquitectónica del coronavirus conviven, como sucede tras las crisis, una mezcla de autocrítica, buenas intenciones y sálvese quien pueda. Junto a las propuestas de reconquista ciudadana —que cuestionan también la prioridad conferida al turismo que ha vaciado los centros urbanos— afloran iniciativas para expandir el ámbito de la arquitectura, propuestas para hacerla seriamente sostenible y también una voluntad de aumentar la espectacularidad de la disciplina.

Empecemos por el final. En la versión más llamativa de la nueva arquitectura, el ganador es Rem Koolhaas, al mando del estudio OMA, con los grandes almacenes levantados en Gwanggyo (Corea del Sur), para el grupo empresarial Galleria. Morfológicamente, el edificio trata de acercarse a una roca. Esa ambición deja al espectador con la duda de si se trata de un inmueble realmente feo —y por siniestro justamente sorprendente— o si es de nuevo Koolhaas el que se adelanta a lo que todavía no alcanzamos a comprender. No se trata —no sobra decirlo— de juzgar maniqueamente un inmueble como bonito o feo. Se trata de reaccionar a una primera impresión justificada por los arquitectos a partir de “la falta de peso visual del barrio”, una ciudad dormitorio sin historia a 25 kilómetros de Seúl. Es cierto que el panelado pétreo triangular que lo envuelve logra más expresión que los rascacielos que lo rodean, pero la banda externa —que construye una lúcida circulación perimetral— termina envolviendo la roca como la cinta del lazo en un regalo. Vistas las circulaciones perimetrales de la Biblioteca de Seattle o la de Doha, cabe plantearse si Koolhaas no será fundamentalmente bueno en organizar el desfile de los usuarios y el resto se lo juega al alto riesgo: para arraigar el barrio, ha hecho aterrizar un meteorito.

Otro de los nuevos proyectos es un agujero enmarcado, firmado póstumamente por Zaha Hadid, que inevitablemente también sorprende desde su espectacular forma. Está en Dubái, a pocos metros del rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. Se llama Opus, pertenece al grupo hostelero español Meliá y está formado por dos torres unidas en la base y la corona. El agujero que las separa actúa como un patio de luces y permite el control de seguridad en los accesos. Su audacia formal contrasta, sin embargo, con la decisión poco razonable de construir en el desierto con una fachada de vidrio, el llamado muro cortina. Es cierto que ese acabado hace que el propio edificio desaparezca entre los reflejos de sus vecinos, pero más allá de ignorar el genius loci, la lógica energética hace agua y eso termina hablando de pasado. Y pesando sobre el futuro.

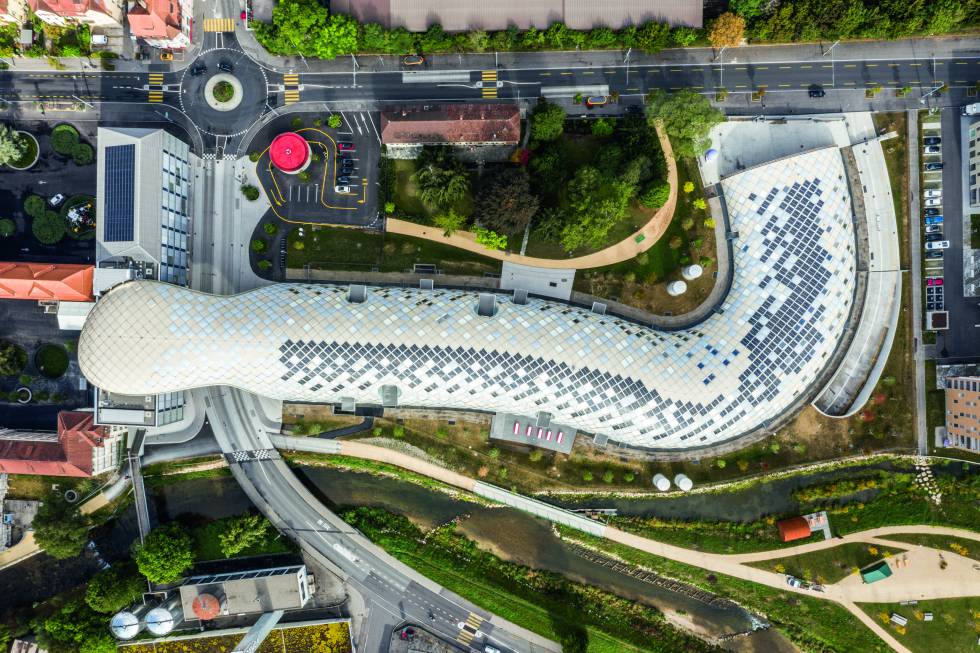

La voluntad de construir rápido y el valor de los espacios intermedios —con ventajas del exterior como la luz natural y la protección de un interior— están presentes en el último de los proyectos inaugurados por el japonés Shigeru Ban: el Campus Swatch en Biel, Suiza. Aquí, la sede de la empresa relojera se abraza a la fábrica de Omega como una lombriz gigante. Se trata de un proyecto muy visual que, sin embargo, es un sobresaliente ejercicio de innovación. Más o menos caprichosa, la forma es consecuencia de una voluntad transformadora: uno de los mayores edificios construidos con madera en el mundo. El Campus es también el mayor proyecto de Ban hasta la fecha y lleva a la arquitectura empresarial lo que su estudio ha aprendido trabajando con la de emergencia. La cubierta —formada por 7.700 plafones de abeto— contrasta con el volumen cartesiano de la fábrica levantada también con una estructura de madera.

Con todo, es la versión más voluntariosa de la arquitectura actual la que resulta más revolucionaria porque busca impulsar cambios mucho más necesarios que arbitrarios. Arquitectas como las mexicanas Mariana Ordóñez y Jesica Amescua defienden la disciplina como proceso colaborativo, es decir, diseñan con los usuarios. Trabajan con comunidades de mujeres identificando necesidades urgentes y proponiendo soluciones constructivas y culturales. Escuchan, dialogan, proyectan y hasta recaudan dinero desde la propia web de su estudio, Comunal. No están solas en esa nueva versión del arquitecto-agente social. Como el estudio Shau en Indonesia o Anna Heringer en Bangladés, también el Pritzker Shigeru Ban recauda donativos para sus llamados proyectos de emergencia: las viviendas temporales que enseña a construir tras terremotos, tifones o —en su propio país— desastres nucleares.

Compartiendo esa urgencia de lo que no admite demora, de nuevo en México, los arquitectos Rozana Montiel y Alin V. Wallach idearon hace unos meses el proyecto Un cuarto más: una sencilla estructura de bambú y aluminio reciclado que —con muy bajo coste y menos de dos semanas de obras— amplía las casas en sus azoteas. En la línea de las viviendas incrementales de Alejandro Aravena, se trata de colocar una casa sobre otra aprovechando la vivienda existente como cimientos y utilizando la distancia del suelo como protección. Los arquitectos buscaban hacer crecer las casas sin esfuerzo y evitando un gran desembolso económico. Montiel habla de combatir el hacinamiento. También de reducir la violencia intrafamiliar.

De la misma manera que la verdadera escritura debe enseñar a escapar, hay una arquitectura que enseña a pensar. Por eso es inesperada. Vivimos una época en la que lo poco está empezando a sorprender más que lo mucho. Y si a la arquitectura espectacular se le resta la sorpresa, ¿qué le quedará?

El coronavirus está evidenciando que la necesaria sostenibilidad no es solo una cuestión energética. The New York Times lo ha convertido en titular: “Hay que ayudar a los que no tienen nada”. No es únicamente un tema de justicia social, es una cuestión de supervivencia económica: sin clientes, el mercado, como la arquitectura, deja de existir.

Source link