Tapo boca y nariz. Entorno los ojos. Esquivo la nube de mosquitos, el polvo del camino, la resina de colofonia espolvoreada sobre la plancha de metal. La africana Marlene Dumas, ante las terrosas y flotantes parcas de Goya, se tapó la boca para evitar que el diablo entrara por ella. Yo llevo tres días mirando el polvo, viendo en sus sienas y sus grises, y en las formas cambiantes, a las tres parcas que hilan el paso del tiempo. Observo los remolinos que el viento eleva del suelo y estira en el aire: los arranca con fuerza de la tierra y velan todo lo que encuentran a su paso. Algunas personas los esquivan o intentan disolverlos a manotazos. Otras los atraviesan. Se ajustan la mascarilla, se protegen los ojos con la mano, y avanzan con paso firme. Llevo tres días observando el polvo, la fuerza de su forma que se deja ver y modelar.

Miro también las caras de las personas con las que me cruzo. Mojo el pincel en la pastilla ocre y lo acerco al papel previamente humedecido con agua. En contacto con el agua, la mancha hace un movimiento impredecible y tiñe la superficie por completo de modo irregular: el lugar en el que deposito el pincel retiene una mayor cantidad de pigmento. Cambio el pincel y hago el mismo gesto cuando el papel ha perdido humedad construyendo las zonas oscuras del rostro. Observo como el gesto se mantiene en el papel a pesar de que la mancha se deforme. Con un pincel más fino mojado en tinta china, dibujo las cejas, los ojos, las fosas nasales, la comisura de la boca. Espero a que seque. La pintora africana afirma que ella no pinta personas, que ella pinta pintura. La gente prefiere mirar imágenes a mirar pinturas, cuando observan una tela suelen ver el referente de aquello representado.

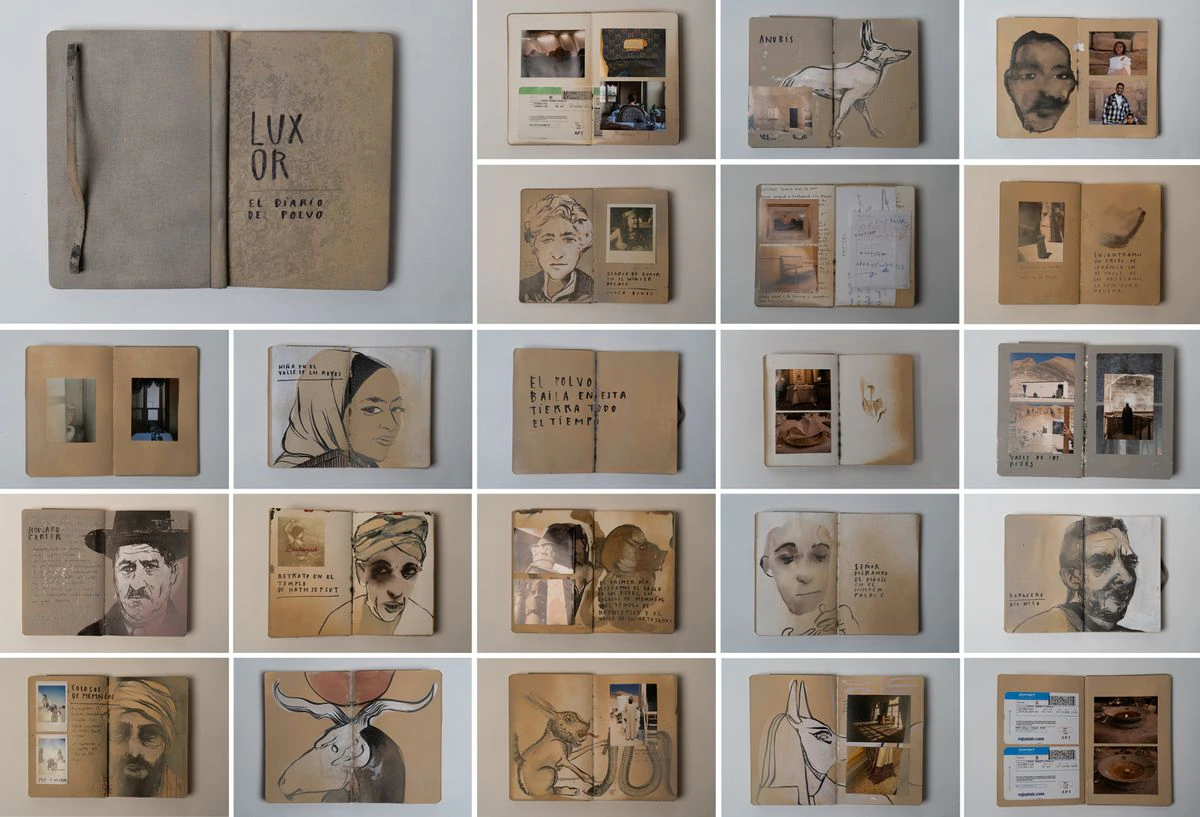

Hay, en mi cuaderno, un hombre con turbante y mirada cándida, una adolescente sonriente con camiseta blanca, un señor que se oculta tras una barba negra, un guardia vestido del ocre del coloso que vigila. Sobre todos los rostros, con el bote de espray que metí en la maleta, consigo hacer bailar al polvo que se levanta del suelo. Hay en el cuaderno un conejo que mata a una serpiente. Un mono guardián de tumba de faraón. Un dibujo de Anubis. La entrada agujereada del templo de Hatshepsut. La foto de una sábana rota del Hotel Winter Palace. El retrato de Agatha Christie. Manchas y líneas que no representan nada.

Salgo del Valle de los Reyes exaltada después de ver la pintura de las tumbas, que tiembla entre mancha y línea, firme en su no inmovilidad, y encuentro un trozo de cerámica en el suelo. Un trozo de algo que también fue polvo que alguien humedeció, modeló y coció hasta darle una forma sólida y un uso. Los antiguos egipcios también usaban la cerámica como parte de un pensamiento mágico: escribían en las piezas aquello de lo que querían deshacerse y después las lanzaban contra el suelo para que su dolor se rompiera con ellas en medio de un mar de polvo. En Luxor el viento levanta aquí y allá remolinos de color ocre claro que compiten en elegancia cromática con las piedras y el color de la piel de sus habitantes. Los remolinos pardos se recortan sobre un cielo brillante y velan con textura de aguatinta el azul luminoso. Hay pintura allá donde miro. En África también yo me tapo la boca con la mano.

Un guía explica en el Templo de Karnak todas las veces que a lo largo de la historia la arena ha cubierto las construcciones que hoy admiramos. En ocasiones el polvo se impone, pero muchas veces lo usamos para ocultarnos, veladura a veladura acabamos enterrando aquello que más brilla. Mirando columnas y estatuas a través de la nube de tierra seca, pienso en una mano gigante capaz de convertir en vasija que se estrella contra el suelo a una civilización entera. La tercera parca está a punto de sacar las tijeras para cortar el hilo en un gesto definitivo. Cesará el viento. El polvo se aglutinará sobre la tierra seca.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites