Rachel dijo que vendría más tarde, y a veces, cuando lo dice, lo hace. Me mandó una tarjeta —no tengo teléfono en el piso, me niego a tenerlo— en la que me pedía que la llamara si me venía mal la visita, pero no la he llamado; no veo necesidad de hacerlo. Ya es tarde, así que no creo que venga, al menos hoy.

Pero es verdad que en la tarjeta ponía “después de las seis”. A lo mejor no era más que un gesto amable, una manera de hacerme saber que ha pensado en mí con el convencimiento de que me serviría de consuelo, y así es. No importa, a estas alturas me basta con que no aparezca a altas horas de la noche, rompiendo el elocuente silencio nocturno con una batería de explicaciones y disculpas, desgranando un plan tras otro hasta consumir el tiempo de oscuridad restante.

Me maravilla lo valiosas que han llegado a ser para mí esas horas de oscuridad, cómo los silencios de la noche se han ido colmando de murmullos y bisbiseos cuando antes eran tan espantosamente inertes, tan agarrotados por el extraño sigilo que planeaba sobre las palabras. Es como si, al venir a vivir aquí, hubiera cerrado una puerta estrecha y abierto otra que da a una amplia explanada. En la oscuridad pierdo la noción del espacio, y en esa nada adquiero una mayor conciencia de mí mismo y distingo las voces con más claridad, como si las oyera por primera vez. A veces me llega, como un susurro acallado, una música que suena en la distancia, al aire libre. Anhelo la noche que pone fin a cada árido día, aunque me atemoricen la oscuridad, sus infinitos recovecos y sus sombras cambiantes. A veces pienso que mi destino es vivir entre los escombros y el caos de casas ruinosas.

No es fácil determinar con precisión cómo he llegado a este punto, afirmar con cierta seguridad que aquello dio lugar a esto y luego a lo otro… de modo que aquí estamos. Los recuerdos se me escurren entre los dedos, e incluso mientras los evoco para mis adentros me llegan ecos de algo que estoy reprimiendo, algo que he olvidado recordar, lo que complica el relato, mal que me pese. No obstante, puedo contar algunas cosas y siento el impulso de hacerlo, de dar cuenta de los dramas menores que he presenciado y de los que he formado parte, aunque los finales y los principios se hayan difuminado. No creo que sea un impulso noble; quiero decir que no conozco una gran verdad que me muera por divulgar, ni he vivido una experiencia ejemplar capaz de arrojar luz sobre nuestras circunstancias y el tiempo que nos ha tocado vivir. Aunque he vivido lo mío. Aquí todo es tan distinto que me parece como si una existencia hubiese llegado a su fin y estuviese empezando otra, por lo que quizá debería decir que he vivido otra vida en otro lugar, pero ha quedado atrás. Sin embargo, sé que esa existencia anterior bulle, palpita y goza de buena salud en mi pasado y en mi futuro. No tengo sino tiempo en las manos y estoy en manos del tiempo, conque más me vale rendir cuentas. Al fin y al cabo, todos tenemos que hacerlo tarde o temprano.

Vivo en una pequeña ciudad a orillas del mar, como he hecho siempre, aunque la mayor parte de mi vida haya transcurrido muy lejos de aquí, junto a un gran océano de cálidas aguas esmeralda. Ahora llevo la semivida de un forastero, atisbando interiores a través de la pantalla del televisor e imaginando las infinitas cuitas que afligen a quienes veo durante mis caminatas. No tengo la menor idea de qué les inquieta, pese a que los observo con atención y me fijo en todo lo que puedo, pero me temo que reconozco poco de lo que veo. No es que sean misteriosos, sino que su extrañeza me desarma. Apenas entiendo el esfuerzo que parece acompañar sus acciones más cotidianas.

Parecen agotados y distraídos, se frotan los ojos como si les escocieran mientras se enfrentan a calamidades incomprensibles para mí. A lo mejor exagero o simplemente no puedo evitar recrearme en aquello que nos distingue, en subrayar los contrastes; puede que simplemente resistan el embate del viento frío que sopla desde el tenebroso océano aunque yo me emperre en encontrarle sentido a lo que veo, pero a estas alturas de la vida es difícil aprender a no ver, aprender a callar el significado de lo que creo ver. Me fascinan sus rostros. Se burlan de mí, o al menos eso creo.

No conozco una gran verdad que me muera por divulgar, ni he vivido una experiencia ejemplar capaz de arrojar luz sobre nuestras circunstancias y el tiempo que nos ha tocado vivir. Aunque he vivido lo mío

Las calles me ponen tenso y nervioso, y a veces ni siquiera estando encerrado en mi piso soy capaz de dormir o de sentarme cómodamente a descansar por culpa de los crujidos y murmullos que agitan la parte baja del aire. La parte superior siempre está agitada porque es allí donde habitan Dios y sus ángeles, que acostumbran a debatir sobre las altas esferas políticas, además de purgar traiciones y revueltas. No les gustan los oyentes fortuitos, ni los que andan buscando información para otros o para sí mismos; bastante tienen ya con decidir el destino del universo. Por precaución, de tanto en tanto los ángeles desatan un chaparrón corrosivo para disuadir a los curiosos con la amenaza de infligirles lesiones deformantes. La parte central del aire es la zona de contención donde los funcionarios, los ifrits que hacen antesala, los locuaces yins y las ondulantes serpientes se retuercen, agitan y enfurecen mientras aguardan los consejos de sus superiores: “¡Eh, eh!, ¿has oído eso? ¿Qué habrá querido decir?” En el turbio aire inferior se encuentran los oportunistas sin mala fe y las almas cándidas que se creen cualquier cosa y se prestan a todo, los ingenuos y apocados que, como son legión, abarrotan y contaminan los estrechos espacios donde se hacinan. Allí me encontraréis a mí: en ningún lugar encajo mejor. O tal vez debería decir que en ningún lugar encajaba mejor. Allí me habríais encontrado cuando estaba en la flor de la vida, pues desde que he llegado a esta ciudad no puedo dejar de percibir los recelos e inquietudes que agitan el aire y las calles. Pero no en todas partes. Me refiero a que no siento esta agitación allá donde vaya, ni en todo momento. Por las mañanas, las tiendas de muebles son lugares silenciosos y despejados por los que paseo a mis anchas sin más motivo de preocupación que las diminutas partículas de fibras sintéticas que flotan en el aire y me corroen las fosas nasales y los bronquios, por lo que acaban obligándome a marcharme y me disuaden de volver durante un tiempo.

Encontré las tiendas de muebles por casualidad, al poco de llegar, cuando me trasladaron aquí, aunque siempre me han interesado los muebles. Cuando menos, son lastres que nos mantienen con los pies en el suelo, evitando así que trepemos desnudos a los árboles y nos pongamos a aullar, abrumados por el espanto de nuestras vanas existencias. Impiden que vaguemos sin rumbo por junglas inexpugnables, urdiendo actos de canibalismo en los claros y las cuevas húmedas. Hablo por mí, aunque me atrevería a incluir en mi banal sabiduría a quienes callan. Sea como fuere, la gente que se ocupa de los refugiados me buscó este piso, que me permitió dejar el bed and breakfast de Celia. El viaje desde allí fue breve, pero hubo que dar muchas vueltas por calles cortas flanqueadas por hileras de casas similares entre sí. Tenía la sensación de que me estaban llevando a un escondrijo, si no fuera porque las calles eran tan rectas y silenciosas que bien podrían haber sido las de aquella otra ciudad donde una vez viví. Pero no: todo estaba demasiado limpio, reluciente y despejado, demasiado silencioso. Las calles eran demasiado anchas y los postes de alumbrado demasiado regulares; los bordillos estaban intactos y todo funcionaba como es debido. No es que la ciudad donde vivía antes fuera excesivamente mugrienta y sombría, pero las calles se retorcían como si quisieran enroscarse en torno a los putrefactos desechos de intimidades fermentadas. No, no podía haber sido aquella ciudad, aunque en algo se le parecía porque me hacía sentir acorralado y observado. De manera que, en cuanto me dejaron, salí para ver dónde me hallaba y si podía encontrar el mar. Así fue como di con esa pequeña aldea de tiendas de muebles a la vuelta de la esquina: seis establecimientos en total, cada uno tan grande como un almacén, dispuestos en una cuadrícula rodeada de plazas de aparcamiento. El lugar se llama Middle Square Park. La mayoría de las mañanas está tranquilo y desierto, y yo me paseo entre camas y sofás hasta que las fibras me ahuyentan. Entro en una tienda distinta cada día, y después de mi primera o segunda visita, los dependientes dejaron de fijarse en mí. Deambulo entre sofás y mesas de comedor, camas y aparadores, demorándome unos instantes ante algún artículo, probando mecanismos, mirando los precios o comparando tapizados. Huelga decir que hay muebles feos y recargados, pero alguno que otro es elegante e ingenioso, y durante un rato me siento satisfecho en esos almacenes, y hasta llego a creer en la clemencia y la absolución.

El aeropuerto londinense de Gatwick. BEN STANSALL (AFP)

Soy un refugiado, un solicitante de asilo. No son palabras huecas, aunque el hábito de oírlas haga que lo parezcan. Llegué al aeropuerto de Gatwick el 23 de noviembre del año pasado a última hora de la tarde. Ése es un pequeño clímax común a todas nuestras historias: el momento en que dejamos atrás lo conocido y llegamos a un lugar extraño llevando nuestro mínimo y desordenado equipaje, reprimiendo ambiciones secretas y embrolladas. Para algunos, entre los que me incluyo, era la primera vez que viajábamos en avión y que llegábamos a un lugar tan monumental como un aeropuerto, aunque hubiésemos viajado antes por mar y tierra, y en las alas de la imaginación. Caminé despacio por lo que me parecieron túneles desiertos y silenciosos en los que reinaba una luz fría, aunque ahora, al echar la vista atrás, sé que pasé delante de hileras de asientos, grandes ventanales, letreros y señales. Recuerdo los túneles, la inmensa oscuridad de fuera jaspeada de fina lluvia y la luz que tiraba de mí hacia dentro. Lo que sabemos con frecuencia nos impide dejar atrás la ignorancia, nos hace ver el mundo como si siguiéramos en cuclillas sobre el tibio charco que acompañaba nuestros terrores infantiles. Avancé despacio, sorprendido de que, ante cada nuevo y angustioso cambio de sentido, me esperara una señal que me decía adónde ir. Andaba despacio para no saltarme alguna indicación ni equivocarme al leer las señales, para no acabar desorientado y nervioso, llamando la atención antes de tiempo. En el control de pasaportes me llevaron a una sala aparte. “Pasaporte”, dijo el hombre cuando me quedé plantado ante él un instante más de la cuenta a la espera de que me descubrieran y detuvieran. Tenía cara de pocos amigos, aunque su mirada inexpresiva pretendía ocultar todo sentimiento. Me habían dicho que no hablara, que fingiera no saber una palabra de inglés. No estaba seguro del porqué, pero no iba a desoír un consejo que sonaba de lo más astuto, la clase de artimaña que cualquier desheredado debe conocer. “Te preguntarán tu nombre, el nombre de tu padre y los méritos que te avalan; no digas nada.” Cuando el hombre dijo “pasaporte” por segunda vez, se lo tendí estremeciéndome de antemano ante el maltrato y las amenazas que esperaba recibir. Estaba acostumbrado a funcionarios que te fulminan con la mirada y montan en cólera ante el menor contratiempo, que juegan contigo y te humillan por el puro placer de ejercer su sagrada autoridad. Esperaba que ese alhamel de inmigración, parapetado tras su pequeño mostrador, anotara algo, gruñera o negara con la cabeza, que levantara los ojos despacio y me mirara fijamente con el infinito aplomo con que los afortunados contemplan a quienes imploran, pero tras hojear mi documento de pega me miró con mal disimulada alegría, como el pescador que acaba de notar un tirón en el anzuelo: no tenía visado de entrada. Cogió el teléfono y habló un momento. Ya sonriendo abiertamente, me pidió que esperara a un lado.

Tenía los ojos clavados en el suelo, por lo que no vi acercarse al hombre que me llevó consigo para interrogarme. Me llamó por mi nombre y, cuando levanté la vista, esbozó una sonrisa cordial y cosmopolita con la que parecía querer tranquilizarme, como si dijera: “¿Por qué no me acompaña, y así solucionamos este problemilla?” Mientras lo seguía a paso ligero, reparé en que le sobraban unos cuantos kilos y no parecía gozar de buena salud. Para cuando llegamos a la sala de entrevistas, jadeaba un poco. Se aflojó el cuello de la camisa, se sentó en una silla e intentó acomodarse sin éxito. Se me antojó una criatura sudorosa atrapada en un cuerpo que le disgustaba y temí que su mal humor lo predispusiera en mi contra, pero volvió a sonreír y me habló en un tono comedido y educado. Estábamos en un cuartucho ciego, sin moqueta en el suelo y sin más muebles que la mesa que nos separaba y un banco corrido a lo largo de la pared, bañado todo ello por la cruda luz de unos tubos fluorescentes que hacían que las paredes grises parecieran encogerse cuando las miraba con el rabillo del ojo. Me dijo que se llamaba Kevin Edelman al tiempo que se señalaba la placa de la chaqueta. “Que Dios te conceda salud, Kevin Edelman.” Volvió a sonreír. Sonreía mucho, quizá porque, pese a mis esfuerzos, me notaba nervioso y quería tranquilizarme, o quizá porque en su oficio era inevitable regodearse en la incomodidad de quien tenían en frente. Cogió un bloc de papel amarillo que había sobre la mesa y se puso a copiar el nombre que venía en mi pasaporte de pega antes de dirigirme la palabra.

—¿Puedo ver su billete, por favor?

“El billete, por supuesto.”

—Veo que lleva equipaje —dijo, señalando el documento—. Debo pedirle el talón de identificación del equipaje.

Me hice el tonto: lo del billete cualquiera podía deducirlo aunque no supiera inglés, pero “talón de identificación del equipaje” requería un buen dominio de la lengua.

—Voy a pedir que recojan… —empezó, colocando mi billete al lado de su bloc de notas, pero no acabó la frase y volvió a sonreír. Tenía la cara alargada, algo carnosa en las sienes, sobre todo cuando sonreía.

A lo mejor se relamía anticipando el ambivalente placer de revolver mi equipaje con la seguridad de que éste le diría lo que quería saber con o sin mi colaboración. Supongo que le daría gusto el escrutinio, como cuando vemos una habitación antes de que la hayan preparado para ser vista, antes de que su vulgar pero auténtica naturaleza se haya transformado en algo parecido a una exhibición. Imagino que también le encantaría tener libre acceso a los códigos secretos que revelan lo que la gente trata de ocultar: una hermenéutica del equipaje que equivale a seguir un rastro arqueológico o a examinar las líneas de una carta náutica. Me quedé callado y acompasé mi respiración a la suya para que no se me escaparan las primeras señales de fastidio.

—¿Cuál es la razón de su viaje al Reino Unido? ¿Turismo? ¿Está usted de vacaciones? ¿Dispone usted de medios? ¿Tiene dinero? ¿Cheques de viaje? ¿Libras esterlinas? ¿Dólares? ¿Conoce a alguien que pueda avalarlo? ¿Alguna dirección de contacto? ¿Pensaba alojarse con alguien durante su estancia en el Reino Unido? Me cago en todo lo que se menea. ¿Tiene usted familia en el Reino Unido? ¿Entiende algo de lo que le digo? Me temo que sus papeles no están en regla, señor, por lo que tendré que negarle el permiso de entrada a menos que pueda esclarecer sus circunstancias. ¿Tiene alguna documentación que pueda ayudarme a entender sus circunstancias? ¿Papeles, tiene usted papeles?

Kevin Edelman salió de la habitación y yo me quedé allí tranquilamente sentado, reprimiendo un suspiro de alivio, y conté hacia atrás desde ciento cuarenta y cinco, que es la cifra a la que había llegado mientras él me hablaba. Me contuve para no inclinarme hacia delante e inspeccionar su bloc a fin de averiguar si se olía algo pese a mi atolondrado mutismo. Sospechaba que podía haber alguien espiándome por algún orificio, buscando precisamente esa clase de gesto incriminatorio. Debe de haber sido el dramatismo del momento lo que me hizo pensarlo, como si a alguien le importara lo más mínimo si me hurgaba la nariz o me metía diamantes por salva sea la parte con tal de no declararlos. Tarde o temprano averiguarían lo que necesitaban saber: disponían de aparatos para ello, ya me lo habían advertido. Y sus funcionarios habían recibido una formación muy costosa para descubrir las mentiras de gente como yo, y además tenían mucha experiencia, de modo que me quedé quieto y conté en silencio, cerrando de vez en cuando los ojos para insinuar angustia, reflexión y un atisbo de resignación. “En tus manos estoy, Kevin.”

Volvió con la pequeña bolsa de lona verde que constituía todo mi equipaje y la depositó sobre el banco.

—¿Le importaría abrirla, si es tan amable? —dijo.

Puse cara de inquietud y perplejidad, o ésa era la intención, y esperé a que se explicara mejor. Kevin Edelman me fulminó con la mirada y señaló la bolsa, de modo que, entre sonrisas de aliviada comprensión y gestos de asentimiento, me levanté y abrí la cremallera. Sacó mis cosas una por una y las depositó con cuidado en el banco, como si se tratara de prendas finas y delicadas: dos camisas —una azul y otra amarilla, ambas desteñidas—, tres camisetas blancas, unos pantalones marrones, tres pares de calzoncillos, dos pares de calcetines, un kanzu blanco de algodón, dos sarunis, una toalla y un cofrecito de madera. Cuando llegó a este último suspiró, lo miró del derecho y del revés con curiosidad y llegó incluso a olfatearlo.

—¿Caoba? —preguntó.

No contesté, claro está, conmovido ante la visión de los míseros recuerdos de toda una vida esparcidos sobre un banco en aquel cuartucho mal ventilado. Pero no era mi vida la que yacía en ese banco, sino tan sólo los objetos que había escogido como hitos de una historia que confiaba en poder contar. Kevin Edelman abrió el cofre y dio un respingo de sorpresa al ver el contenido. Quizá esperaba encontrar joyas u objetos de valor. Drogas.

—¿Qué es esto? —preguntó mientras olisqueaba el cofre abierto con gesto aprensivo. Era una pregunta innecesaria porque, en cuanto abrió la caja, la habitación se llenó de un maravilloso perfume—. Incienso —añadió—. Es incienso, ¿verdad?

Cerró el cofre y lo depositó en el banco con una mirada risueña que iluminó sus ojos cansados. Interesante botín salido de algún bazar hediondo y sofocante. Atendiendo a sus instrucciones, me senté en una silla y esperé mientras se acercaba al banco con su bloc y hacía inventario de los lamentables artículos allí expuestos.

Luego volvió a la mesa y apuntó algo más: ya había llenado dos o tres páginas del bloc. Dejó la pluma sobre la mesa y se recostó en la silla sin poder reprimir un leve gesto de dolor cuando el respaldo se le clavó en los omóplatos cargados. Parecía satisfecho de sí mismo, casi alegre. Noté que estaba a punto de dictar sentencia y no pude reprimir una oleada de amargura y pánico.

—Señor Shaabán, no lo conozco e ignoro las razones que lo han traído hasta aquí y los gastos que le puede haber acarreado el viaje y demás, pero lamento mucho comunicarle que voy a tener que denegarle la entrada en el Reino Unido. No tiene usted un visado de entrada válido, no posee medios materiales ni tiene a nadie que pueda responder por usted. No creo que entienda lo que le estoy diciendo, pero debo decírselo de todos modos antes de sellarle el pasaporte. El sello de entrada denegada implica que, la próxima vez que intente entrar usted en el Reino Unido, será automáticamente rechazado salvo que tenga los papeles en orden, por supuesto. ¿Ha entendido lo que acabo de decirle? No, ya me lo figuraba. Lo siento, pero estas formalidades son obligatorias. Intentaremos buscar a alguien que hable su idioma para que pueda explicárselo más adelante. Mientras tanto, lo pondremos en el primer vuelo disponible de regreso al punto de donde ha venido con la compañía aérea que lo ha traído hasta aquí.

Dicho esto, hojeó mi pasaporte en busca de una página en blanco y luego cogió un pequeño sello que había dejado sobre la mesa al volver la primera vez.

—Refugiado —dije—. Asilo.

Kevin Edelman alzó la vista y yo la bajé. En su mirada había ira.

—De modo que habla usted inglés —me reprochó—. ¡Ha estado usted tomándome el pelo, señor Shaabán!

—Refugiado —repetí—. Asilo.

Lo miré fugazmente al decirlo y, cuando me disponía a repetir aquellas palabras por tercera vez, Kevin Edelman me interrumpió. El gesto se le había ensombrecido y el ritmo de su respiración había cambiado, de modo que me costaba más acompasar la mía con la suya. Inspiró profundamente, sin duda esforzándose por no perder los estribos, aunque nada le hubiese gustado más que tirar de una palanca y hacer que se abriera un abismo bajo mis pies. Lo sé porque en mi vida anterior deseé eso mismo en incontables ocasiones.

—¿Habla usted inglés, señor Shaabán? —preguntó recuperando el tono conciliador, pero esta vez más esforzado que cordial, un tono oficialmente afable, poco natural.

“Puede que lo hable, puede que no.” Mi respiración volvía a acompasarse con la suya.

—Refugiado —insistí señalándome el pecho—. Asilo.

Me dedicó una sonrisa esquinada, como si lo estuviera incordiando, y una larga mirada que esta vez le devolví, sonriendo abiertamente. Suspiró con gesto hastiado, negó despacio con la cabeza y rio para sus adentros, tal vez divertido por mi sonrisa perpleja. Me hizo sentir como un fastidioso y estúpido detenido que lo hubiese despistado momentáneamente durante el interrogatorio con un nimio juego de palabras. Aunque no fuera necesario, procuré recordarme a mí mismo que debía permanecer alerta ante la posibilidad de un ataque por sorpresa. No era necesario porque él tenía muchas opciones y yo sólo una: asegurarme de que Kevin Edelman no se enfadara y se planteara hacer alguna barbaridad. Debió de ser aquel cuartucho diminuto y la engañosa cortesía con que me hablaba lo que me hizo sentir como un detenido, cuando ambos sabíamos que era yo quien trataba de entrar y él de impedírmelo. Hojeó con desgana mi pasaporte y volví a sentirme como un estorbo que, sin necesidad alguna, causaba molestias e inconvenientes a gente de bien. Me dejó una vez más a solas en la habitación mientras iba a consultar y comprobar mi situación.

La gente como usted se viene aquí sin tener la menor idea del daño que causa. No encaja usted en este lugar, no valora las cosas que nosotros valoramos, no ha tenido que sacrificarse por ellas a lo largo de varias generaciones… y no lo queremos aquí

Yo sabía que le dirían que, por razones que ni siquiera ahora tengo del todo claras, el gobierno británico había decidido conceder asilo a quienes vinieran de donde yo venía si aducían que su vida corría peligro. Los británicos querían dejar claro ante la opinión pública internacional que nuestro gobierno era en su opinión una amenaza para sus propios ciudadanos, cosa que ellos mismos, y el resto del mundo, sabían desde hacía mucho. Pero los tiempos habían cambiado y ahora todos los miembros de la mal llamada comunidad internacional sacaban pecho para demostrar que no iban a seguir tolerando las insolencias de la indisciplinada y siempre belicosa chusma que pululaba en aquellas sabanas resecas. Hasta ahí podíamos llegar. Pero ¿qué vileza había cometido nuestro gobierno que fuera peor que las cometidas con anterioridad? Había amañado unas elecciones falsificando las cifras en las mismísimas narices de los observadores internacionales, cuando los anteriores gobiernos se habían limitado a encarcelar, violar, matar y en general humillar a sus ciudadanos. El caso es que esa conducta delictiva obligaba al gobierno británico a garantizar el asilo a cualquiera que afirmase que su vida corría peligro: una manera barata de manifestar su desaprobación más allá de toda duda. Además, no éramos demasiados; en aquella islita de gente relativamente pobre, sólo unos pocos podían costearse el billete. Varias decenas de jóvenes se las arreglaron para reunir la cantidad necesaria obligando a parientes y conocidos a desprenderse de sus ahorros secretos o a pedir dinero prestado con la seguridad de que, al llegar a Londres, serían admitidos como solicitantes de asilo porque temían por sus vidas. Yo también temía por mi vida desde hacía años, pero sólo en los últimos tiempos mi miedo había alcanzado proporciones de crisis, así que, cuando me enteré de que estaban dejando entrar a los jóvenes, me decidí a emprender el viaje.

De modo que yo sabía que Kevin Edelman volvería al cabo de pocos minutos con otro sello en la mano. Ya me veía camino del centro de refugiados o de algún otro alojamiento, salvo que el gobierno británico hubiese cambiado de opinión mientras yo viajaba en el avión y hubiese decidido que la broma ya había ido demasiado lejos. Cosa que no ocurrió, porque Kevin Edelman volvió a los pocos minutos con una expresión entre irónica y divertida, aunque con aire de derrota. Me di cuenta de que al final no iba a meterme en un avión de vuelta a mi lugar de origen, ese otro lugar donde los oprimidos se las arreglan para sobrevivir. Me sentí aliviado.

—Señor Shaabán, ¿por qué hace esto a su edad? —preguntó sentándose torpemente con aire abatido, el rostro crispado de preocupación. Luego se reclinó en la silla acomodando los hombros con cautela—. ¿De veras corre peligro su vida? ¿Es usted consciente de lo que está haciendo? Quien lo haya persuadido para meterse en esta aventura le ha hecho un flaco favor, se lo aseguro: no habla usted una palabra de inglés, y lo más probable es que no lo aprenda nunca. ¿Sabe que es muy raro que las personas mayores lleguen a hablar una lengua nueva? Puede llevarle años que acepten su solicitud, y aun así es posible que lo manden de vuelta de todos modos. Nadie le va a dar trabajo. Se sentirá usted solo, desdichado y pobre, y si enferma no habrá nadie que lo cuide. ¿Por qué no se ha quedado en su país, donde podría envejecer en paz? Esto del asilo es para jóvenes que buscan trabajar y prosperar en Europa, ¿no cree? No es una cuestión moral, sino mera codicia. Ni miedo a morir, ni auténtico peligro: codicia. A su edad, señor Shaabán, tendría usted que saberlo.

Una playa de la isla de Zanzíbar, en la costa de Tanzania. Marc Guitard (Getty)

¿A qué edad se supone que uno debe dejar de temer por su vida o aceptar vivir con miedo? ¿Cómo sabía Kevin Edelman que mi vida corría menos peligro que la de esos jóvenes a los que dejaban entrar? ¿Por qué iba a ser inmoral querer vivir mejor y sentirse a salvo, por qué se consideraba simple codicia? Pese a todo, me conmovía que se preocupara por mí, y hubiese deseado romper mi silencio para decirle que no se inquietase, que era mayorcito y sabía cuidarme. “Por favor, caballero, tenga usted la amabilidad de sellar ese pasaporte y enviarme a algún centro de detención seguro.” Bajé los ojos por si la viveza de mi expresión revelaba que lo había entendido.

—Señor Shaabán, mírese a sí mismo y mire las cosas que ha traído con usted —dijo visiblemente frustrado, alargando el brazo hacia mis posesiones terrenales—: esto es lo único que tendrá si se queda. ¿Qué espera encontrar aquí? Permítame decirle algo: mis padres eran refugiados de Rumanía. Se lo contaría si tuviéramos más tiempo, pero lo que trato de decir es que algo sé del desarraigo y de lo que significa vivir en un país ajeno. Sé lo que implica ser extranjero y pobre porque mis padres lo sufrieron en sus propias carnes cuando llegaron a este país, y también sé que tiene sus recompensas. Pero mis padres son europeos: tienen derecho a estar aquí, son como parte de la familia. Mírese, señor Shaabán. Me apena decírselo porque no lo va a entender, y ojalá lo entendiera de una puñetera vez: la gente como usted se viene aquí sin tener la menor idea del daño que causa. No encaja usted en este lugar, no valora las cosas que nosotros valoramos, no ha tenido que sacrificarse por ellas a lo largo de varias generaciones… y no lo queremos aquí. Le haremos la vida imposible, lo someteremos a toda clase de humillaciones y quizá incluso a actos de violencia. ¿Por qué hace esto, señor Shaabán?

¡Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida, se fundiera y derritiera hecha rocío! Hasta ese momento había sido fácil acompasar mi respiración con la suya mientras hablaba porque la mayor parte del tiempo lo hacía en un tono pausado y neutro, como si se limitara a recitar reglamentos.

Edelman… ¿era un apellido alemán? ¿O judío? ¿O quizá inventado? Hecha rocío, judío, escalofrío. En cualquier caso, era el apellido del amo de Europa, que conocía los valores del continente y se había sacrificado por ellos a lo largo de varias generaciones. Pero es que el mundo entero se había sacrificado por los valores europeos, las más de las veces sin alcanzar a disfrutarlos. “Imagina que soy uno de esos objetos que Europa expolió.” Me planteé decirle algo por el estilo, pero por supuesto no lo hice. Era un solicitante de asilo, era la primera vez que pisaba Europa, la primera vez que pisaba un aeropuerto… aunque no la primera vez que me sometían a un interrogatorio. Conocía la importancia del silencio, lo peligrosas que resultan las palabras, de modo que sólo lo pensé para mis adentros: “¿Recuerdas el interminable inventario de objetos valiosos llevados a Europa porque eran demasiado frágiles y delicados para dejarlos en las torpes y descuidadas manos de los nativos? Pues yo también soy frágil y valioso: un objeto sagrado demasiado delicado para dejarlo en manos de los nativos, así que más te vale acogerme también a mí. Es broma, es broma.”

En cuanto a la humillación y la violencia, no tendría más remedio que arriesgarme… aunque no hay muchos lugares a los que uno pueda huir para evitar la primera, y la segunda puede aparecer como salida de la nada… En cuanto a que alguien lo cuide a uno cuando se vuelva viejo y achacoso, mejor no abrigar demasiadas esperanzas. “¡Ay, Kevin, ojalá que el timón de tu vida permanezca siempre firme y la tormenta no te sorprenda a cielo descubierto! Ojalá no pierdas la paciencia con este suplicante, ojalá tengas la amabilidad de estampar ese sello en mi pasaporte de pega y me dejes atisbar los ancestrales valores europeos, alhamduliláh. Me urge aliviar la vejiga.” Ni siquiera esto último me atreví a decirlo, aunque en ese momento era cierto. El silencio trae consigo molestias imprevistas.

Siguió hablando, frunciendo el ceño y negando con la cabeza, pero yo dejé de escuchar: es algo que aprendí a hacer con los años para huir de vez en cuando de las flagrantes mentiras que debía soportar en mi vida anterior. Me quedé mirando fijamente el pasaporte para recordarle a Kevin Edelman que ya me había salido con la mía, que se dejara de pamplinas y me pusiera el sello de una vez. Enmudeció de pronto, frustradas sus buenas intenciones de convencerme para que me subiera a ese avión y dejara Europa en manos de sus legítimos amos, y se puso a hojear mi pasaporte con el otro sello, el bueno, entre los dedos. Pero entonces recordó algo que lo hizo sonreír. Se acercó de nuevo a mi bolsa de lona verde y sacó el cofre. Tal como había hecho antes, lo abrió y olfateó su contenido.

—¿Qué es esto? —preguntó con renovado énfasis, el gesto ceñudo—. ¿Qué es esto, señor Shaabán? ¿Es incienso? —Alargó el cofre en mi dirección, luego se lo acercó a la nariz, inspiró profundamente y volvió a tendérmelo—. ¿Qué es? —preguntó, conciliador—. El olor me resulta familiar. Es una especie de incienso, ¿verdad?

A lo mejor sí que era judío. Le sostuve la mirada sin decir palabra y luego bajé los ojos. Podría haberle dicho que era oud y habríamos mantenido una agradable conversación sobre ese aroma, que quizá recordara de alguna ceremonia de su juventud, cuando sus padres todavía esperaban que participara en las oraciones y fiestas de guardar. Pero entonces no habría sellado mi pasaporte, sino que habría querido conocer la naturaleza exacta del peligro que corría mi vida en ese pedacito de sabana reseca del que había salido, y tal vez incluso me habría mandado de vuelta esposado por fingir que no hablaba inglés. De manera que no le dije que era oud-al-qamari de la mejor calidad: lo poco que quedaba de una remesa que había comprado hacía más de treinta años y no había podido dejar atrás cuando emprendí el viaje en pos de una nueva vida. Cuando levanté los ojos, comprendí que me lo iba a robar.

—Habrá que mandarlo a analizar —dijo sonriente.

Esperó un buen rato para ver si lo había entendido y luego llevó el cofre a la mesa, lo dejó al lado del bloc amarillo, se tironeó de la camisa buscando una mayor holgura y siguió escribiendo.

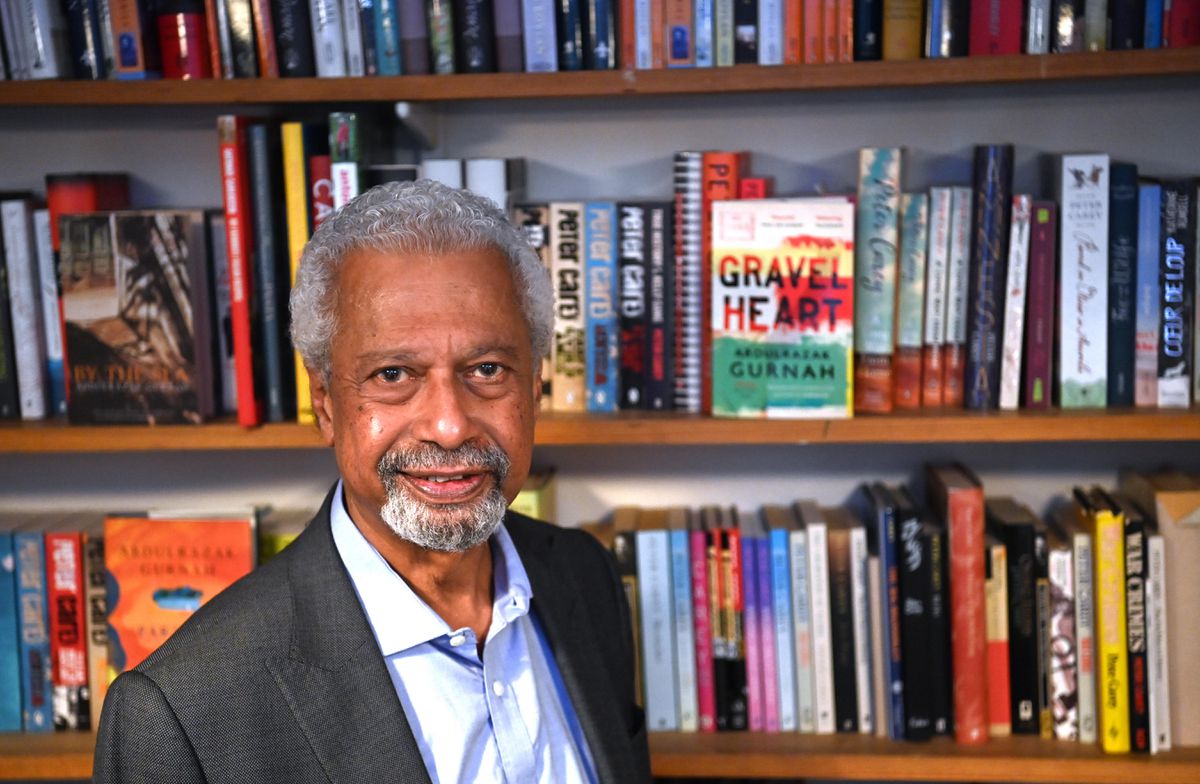

‘A orillas del mar’. Abdulrazak Gurnah. Traducción de Patricia Antón de Vez y Rita da Costa García. Salamandra, 2022. 352 páginas, 20 euros.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.