Con energía y euforia, los dirigentes de la joven Unión Soviética planeaban guiar a sus conciudadanos hacia una vida nueva y libre de las servidumbres y atavismos de un mundo decadente y burgués. Una plasmación de aquel sueño revolucionario en la década de los años treinta en Moscú fue la Casa del Gobierno (oficialmente, la Casa del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo), más conocida por la Casa del Malecón, gracias a la narración del mismo nombre de Yuri Trífonov.

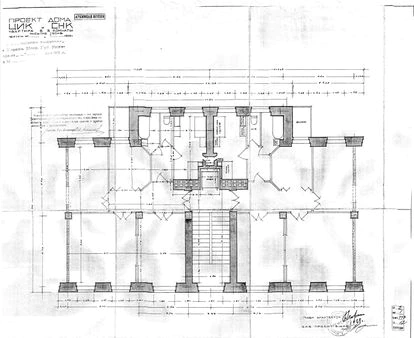

Aquel complejo urbanístico sin precedentes incluía apartamentos, instalaciones de ocio y diversos servicios, dispuestos en torno a varios patios comunicados entre sí. La obra había sido encomendada en 1927 al arquitecto Borís Iofán para alojar a los miembros de la élite bolchevique, que por entonces residían de forma provisional en hoteles, palacios y edificios requisados y dispersos por Moscú.

La Casa del Gobierno se ubicó frente al Kremlin, en una isla pantanosa del río Moscova, y fue el escenario de las ilusiones y también de la angustia y la agonía de los revolucionarios que a partir de 1930 comenzaron a mudarse al sofisticado complejo de hormigón armado que iba creciendo en la ciénaga. Los recién llegados eran un contingente variopinto —militares, obreros, escritores, agentes de los servicios de seguridad, entre otros— y procedían de diversas regiones de la URSS. Una buena parte eran judíos de las zonas occidentales del antiguo imperio zarista. Muchos tenían las manos manchadas de sangre —o se las mancharían siendo ya residentes en la Casa—, pues eran ellos quienes habían ideado y dirigido el sistema de campos de trabajos forzados del Gulag, quienes habían participado en las expropiaciones del campesinado durante la colectivización y habían apretado el gatillo contra los enemigos del régimen.

El historiador Yuri Slezkine ha elegido el edificio simbólico de la Casa de la Ribera como eje de una saga de la revolución rusa en el libro La casa eterna, publicado en inglés en 2017 con el título de The House of Government y que la editorial Acantilado acaba de sacar en traducción española a cargo de Miguel Temprano García.

Slezkine contempla a los bolcheviques residentes en la Casa como una secta religiosa, con su mesías y profetas (Lenin y Stalin), su tierra prometida (el nuevo mundo sin clases ni propiedad privada), y sus luchas internas entre purgas purificadoras y herejías destructivas. “En la historia de la humanidad ha habido muchas sectas milenaristas diferentes, especialmente en algunas tradiciones como el cristianismo y el islam, que han tenido mucho éxito y han sobrevivido a pesar de que sus profecías no se han cumplido. El bolchevismo, sin embargo, murió después de una sola generación de adeptos”, afirma Slezkine, en una entrevista por Zoom desde Riga (Letonia).

“En su fase de entusiasmo inicial el bolchevismo tuvo gran éxito al poder conquistar su capital simbólica (su Roma o su Babilonia), pero a más largo plazo sucumbió a la pobreza conceptual del marxismo como filosofía de la historia y también a la misma naturaleza humana”, afirma. “Mi libro se ocupa de forma tangencial de la muerte del bolchevismo, porque trata de la primera generación de convertidos a la secta, de gentes que hicieron la revolución y construyeron el Estado soviético. La fe y la convicción de esas personas fueron apagándose poco a poco junto con su generación”, dice.

Albergaba un teatro para 1.300 espectadores, un cine para 1.500 y un cuerpo de bomberos de 24 miembros

La ciénaga es la metáfora central de Slezkine. En el Moscú pos-soviético es también el nombre recuperado de la plaza cercana a la Casa del Gobierno (Bolótnaia Ploschad o plaza de la Ciénaga), un topónimo que hoy se asocia con multitudinarias protestas duramente reprimidas contra el fraude electoral en Rusia.

“La ciénaga es la vida humana y los héroes de mi libro intentaron secar la ciénaga, limpiarla de todas las dificultades, de todo lo aparentemente superfluo, bello e imprevisible, intentaron construir un universo simétrico y artificial”, señala el investigador. “Mis héroes vivieron una vida trágica y terrible, pero lo hicieron como privilegiados en una isla, separados por verjas de un mundo donde otros pasaban hambre, se hacinaban en barracas y sufrían los horrores de la colectivización”, explica.

Durante décadas, Slezkine ha estudiado documentos y memorias y ha entrevistado a supervivientes. Una larga lista de familias residentes en la Casa completa su libro. En ella, entre otros están Mijaíl Koltsov (el periodista autor del Diario de la guerra de España), Anna Lárina-Bujarina (la viuda del líder revolucionario Nikolái Bujarin), Karl Radek (miembro del Comité Ejecutivo del Komintern), Alekséi Rykov (presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo), los parientes de Yákov Sverdlov (el presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso) y el escritor Yuri Trífonov (cuyo padre, Valentin, fue comisario del Cuerpo de Expedición Especial en el Área del Don). Junto a los nombres se indican los apartamentos en los que habitaron. En el número 228 residió Filipp Goloschokin, el encargado de ejecutar a la familia del zar en 1918.

“Quienes pasaron su infancia en la Casa de la Ribera recuerdan aquel periodo de su vida como una época dorada, de culto a la lectura, de amor, de amistad, de relaciones íntimas”, señala Slezkine. Los habitantes de la Casa bailaban foxtrot al son de discos traídos del extranjero, preparaban tradicionales dulces de Pascua y a partir de 1935 recuperaron incluso los abetos de Navidad (prohibidos a fines de los años veinte) reconvertidos en árboles de Año Nuevo.

La Casa del Gobierno tenía ascensores, montacargas, conductos de basura, un teatro para 1.300 espectadores, un cine para 1.500, una verdulería, tiendas, pistas de deporte, espacios para actividades sociales, cafetería estilo norteamericano y un club. En noviembre de 1932 el número de empadronados era de 2.745, además de 128 guardias, 24 bomberos, hasta 23 conserjes en invierno y 7 especialistas en control de plagas. Entre el medio millar de apartamentos disponibles, la mayoría (179) eran de cuatro habitaciones. El traslado de un piso a otro era habitual y dependía tanto de las necesidades familiares como de los ascensos y degradaciones en el escalafón del poder. Los guardias vigilaban todas las puertas del recinto.

Junto con el mausoleo de Lenin, en la plaza Roja, la Casa del Gobierno es uno de los dos edificios icónicos de la época del Primer Plan Quinquenal (1928-1932) y el gran viraje, conocida como el “periodo de reconstrucción” o de “transición”. En el primer edificio yacía el cuerpo embalsamado del fundador y en el segundo vivían sus selectos discípulos, aunque no Stalin, que residía en el Kremlin. El tercer elemento de la nueva Moscú iba a ser el Palacio de los Soviets, que debía construirse en el solar de la catedral del Cristo Salvador, dinamitada en diciembre de 1931. Los cascotes de aquel derribo cayeron en parte sobre la Casa del Gobierno, según cuenta Slezkine.

“Visto desde la Casa, Stalin era un dios que residía al otro lado del río en la fortaleza del Kremlin”

La Casa fue un edificio de transición tanto por su estilo arquitectónico, entre el constructivismo y el neoclasicismo, como por sus opciones de vida (ámbitos tradicionales privados y espacios vanguardistas multiusos). Pero en contra de las previsiones utópicas, la familia burguesa no desapareció ni se disolvió en estructuras comunitarias. Muchos de los habitantes de la Casa usaron su hogar de forma solidaria para cobijar y alimentar a familiares que huían de la miseria generalizada. La convivencia en los mismos recintos de diversas y sucesivas esposas y de la prole de todas ellas era resultado de problemas de espacio y no de concepciones ideológicas. Los revolucionarios solían tener a su cargo a empleadas domésticas, que en ocasiones emparentaban con personal de servicio de la Casa y también con los mismos revolucionarios.

Desde la Casa, los cargos del gobierno y del partido viajaban en misiones especiales que les confrontaban —como espectadores o protagonistas— con los cadáveres de las hambrunas y los brutales métodos del Gulag. Al volver a su hogar, llevaban a sus hijos a pasear por el parque Gorki, les leían las obras de Charles Dickens y jugaban con ellos al ajedrez. También cuidaban de su salud acudiendo a balnearios en Crimea, Georgia o en el Cáucaso del Norte, o a las dachas (casas de campo) especiales en las afueras de Moscú.

La conciencia de haberse convertido ellos mismos en víctimas de la violencia que practicaban y en la que vivían les llegó de repente a los habitantes de la Casa en diciembre de 1934 con la noticia del asesinato del dirigente bolchevique Serguéi Kírov, jefe de los comunistas de la región de Leningrado. El crimen sirvió a Stalin como motivo para las grandes purgas de los años treinta.

“La violencia estaba presente en la vida de los habitantes de la Casa, muchos de los cuales habían participado en la guerra civil o eran ideólogos y artífices de la colectivización y sabían lo que hacían con sus propias manos y lo que el Estado hacía en su nombre”, relata Slezkine. “Antes del asesinato de Kírov las informaciones sobre el terror se comunicaban entre susurros o entre líneas, pero solo después los miembros privilegiados de la secta tuvieron la impresión de que aquello era el final de su propia vida”. Stalin “inició y organizó el terror en el interior del partido, incluida la de sus antiguos allegados”, pero queda deliberadamente en el telón de fondo de la obra de Slezkine. “Visto desde la Casa, Stalin era una persona-símbolo, un ser irreal, un dios, que residía al otro lado del río, en la fortaleza del Kremlin”.

Nacido en la URSS, en la familia de un prestigioso especialista en Latinoamérica, Slezkine abandonó su país natal en 1982, “en parte por desacuerdo con un régimen que no me dejaba viajar al extranjero, leer ciertos libros y ver ciertas películas”. Tras cruzar Europa en tren, recaló en Lisboa y después trabajó como traductor del portugués en un puerto de Mozambique. Posteriormente se trasladó a EE UU, y ahora jubilado en la Universidad de California en Berkeley, Slezkine está en el camino de retorno a su tierra natal, aunque la pandemia le impide de momento llegar a ella. El profesor, que tiene pasaporte portugués y estadounidense, ha solicitado el pasaporte ruso, que nunca llegó a tener por haberse marchado como ciudadano de la URSS. Desde el extranjero, Slezkine siguió la perestroika de Gorbachov y llegó a lamentar no haberse quedado en la URSS: “En 1989, cuando volví por primera vez desde mi marcha, el ambiente era electrizante. Yo era un ruso que vivía en América y que lamentaba haberse perdido aquella fantástica revolución”.

¿Podía haberse transformado la URSS en un país democrático hace 30 años? “La introducción de la democracia significaba automáticamente la pérdida de las repúblicas del Báltico y de parte del territorio, pero aquello era una parte natural del proceso y una liberación para Rusia”.

Slezkine no detecta la existencia de “una ideología de restablecimiento del imperio” en la Rusia actual, pero sí de una ideología de oposición al mundo occidental, unida a la retórica sobre las relaciones fraternales con los pueblos de Bielorrusia y Ucrania. “Lo que yo detecto es la retórica de oposición geopolítica al entorno y a la OTAN. Me parece que la anexión de Crimea fue improvisada en reacción a una situación determinada”, opina.

“La retórica de Putin es de oposición a Occidente, pero no creo que busque restablecer el imperio”

“Tras el fin de la URSS, Rusia salió con los brazos abiertos hacia el exterior y fue rechazada por razones totalmente racionales. Luego vino la decepción y la rivalidad entre Rusia y Occidente. Yo no simpatizo con el régimen actual, pero es difícil imaginar que un país como Rusia no se opusiera a la ampliación de un bloque militar dirigido contra ella. No hay nada paranoico en eso”.

El estudioso no ve paralelismo entre los bolcheviques y los dirigentes actuales: “El bolchevismo era una ideología que se basaba en una doctrina y una fe. Los viejos bolcheviques estaban llenos de esa fe e iban al patíbulo por ella. Lo que sucede ahora es un autoritarismo rutinario convencido además de que debe luchar con los competidores de su entorno. Para Occidente, Rusia es un enemigo y, con Putin o sin él, Rusia no será parte del mundo occidental, porque no se la puede meter en ningún club: es demasiado grande, tiene demasiados recursos, demasiadas cabezas nucleares y sus propias ideas sobre sí misma y sobre su historia. Occidente podría haber sido más sabio cuando la URSS se desintegró y Rusia intentaba ingresar en alguna estructura internacional, pero las esperanzas de Rusia de entrar en el club dirigido por EE UU no eran justificadas. Hoy tenemos una dura confrontación, tal vez inevitable, que lleva a un brusco empeoramiento de la situación y a la represión en el interior de Rusia. Y es triste contemplar eso”.

‘La casa eterna. Saga de la Revolución rusa’. Yuri Slezkine. Traducción de Miguel Temprano García. Acantilado, 2021. 1.632 páginas. 46 euros.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.