Entre un mar de ladrillos rojos y toldos verdes, típico del sur de Madrid, una fachada blanca con laterales violeta. Lo que antes era la Residencia y Centro de Día para Personas Mayores de Villaverde hoy tiene una nueva identidad, anunciada entre el serrín y los escombros en un folio que cuelga desnudo de una pared: “Rehabilitación de residencia especializada en personas mayores LGTBI”.

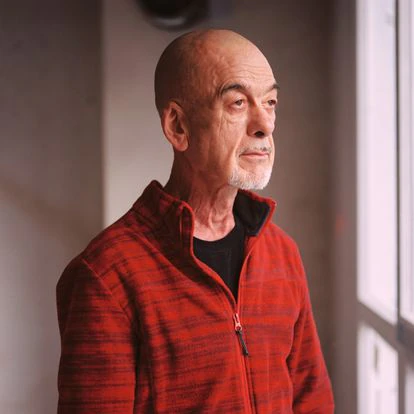

El edificio llevaba una década abandonado cuando se solicitaron las obras en 2018. Fue Federico Armenteros, en la foto con su pareja, Inocente Aguado, quien soñó esta nueva y casi inédita vida. Este educador social es también el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, la cual ofrece cuidados para mayores de la comunidad LGTBI. “Después de todo, somos un sector que ha pasado por el maltrato de una dictadura, el estigma del sida y todas las calamidades posibles. Y cuando parecía que al fin teníamos algo que celebrar, nuestra edad ha sido el factor decisivo para caer en el olvido”, explica. “Por eso, una premisa que a algunos sonará marciana, como es crear una residencia pública especializada, que no exclusiva, en los cuidados del colectivo, para mí es tan sencilla como importante. La homofobia no mengua con la vejez, al contrario. Y un lugar donde pasar tus últimos años que te obligue a volver a un armario del que te has pasado una vida escapando es la peor derrota vital”.

El 19,7% de la población española supera los 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística: más de nueve millones de personas. Mientras, el 12% de la población se declara LGTBI. Hay un millón largo de personas no heterosexuales de más de 65 en riesgo de volver a la marginación. “La mayoría de nosotros no hemos podido vivir con libertad. Hemos sido denominados vagos y maleantes, enfermos mentales y hasta hemos tenido que escuchar que la tragedia del sida era un castigo divino a nuestros pecados”, resume Armenteros.

Él mismo fue criado, en el barrio madrileño de Entrevías, en un entorno tan conservador que, cuando salió del armario, su madre le denunció a la policía esgrimiendo la Ley de Peligrosidad Social de 1970. “Acabé ordenándome cura para intentar olvidar mi sexualidad. Cinco años después, me expulsaron a mí y a todos los sacerdotes que teníamos pluma, siguiendo las órdenes del papa Juan Pablo II”, cuenta. Se mudó a Galicia y conoció a Lolita, una monitora de campamentos, la cual acabaría siendo su mujer y madre de su única hija. “Supongo que necesité engañarme y, en lugar de aceptar lo que sentía, lo enterré durante más de 36 años”. Empezó a reconciliarse consigo mismo haciendo terapia, volvió a Madrid y ahora lidera la fundación junto a su pareja, Inocente Aguado. La fecha, 26 de diciembre, recuerda el día de 1978 que se despenalizó la homosexualidad en España.

Su historia, lejos de ser única, es emblemática de lo vivido por su generación. “Por mucho que nos hayamos recompuesto, es inevitable que nuestra salud mental sea terrible en algunos casos. Y ya que algunos no llegarán a vivir nunca la vida que merecieron en su día, lo que sí merecen es paz al final”. Si las últimas subvenciones lo permiten, a mediados de 2022 ese sueño, la residencia para mayores LGTBI ―un complejo de cuatro plantas con más de 60 habitaciones, cafeterías, bibliotecas, salones multiusos para el centro de día y un tanatorio, uno de los primeros de su especie con carácter público en el mundo―, quedará terminada.

Será la culminación de un sueño largo, que ya ha dado tumbos antes (la propia fundación intentó abrir otra, la Casa de Txema Roa, en Móstoles), pero que responde a una necesidad social urgente. “Cualquier mayor debe ser atendido sin tener la más mínima duda de que no va a sufrir discriminación, ni una mala mirada o una broma fuera de lugar, en base a su orientación sexual o identidad de género”, sentencia Boti García Rodrigo, legendaria activista y hoy directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el ministerio de Igualdad.

La primera en tener habitación propia será Viola Saulite (Letonia, 65 años), la más veterana de la fundación. Su rostro es conocido en el centro de Madrid: mendigó durante años por la Gran Vía, sobre todo por la esquina del edificio de Telefónica, donde interiorizó tanto el rechazo que ni los voluntarios podían ayudarla al principio. Ella es incapaz de verbalizarlo: lo expresa solo con su mirada recelosa. Siendo una mujer transexual en la indigencia, había sufrido todo tipo de vejaciones, desde gente que la perseguía para gritarle de todo a individuos que llegaron a tirarle piedras. “Vivía acostumbrada al maltrato”, ilustra Armenteros.

Ella asiente y balbucea en acento letón hasta que se le escucha una frase nítida: “Solo quiero que me ayuden a tener calma, solo eso, por favor”. Lo que más parece importarle es si tendrá el teclado al que dedica horas tocando clásicos. El de Viola es un ejemplo de la visión de Armenteros: “Si alguien que apenas soportaba el contacto físico y pensaba que una invitación a café era una trampa para envenenarla hoy se siente querida, es que las causas perdidas no existen”.

El enfermero Antonio Ruiz (Madrid, 64 años) también se mudará aquí. Es justo el barrio donde nació y donde se dio cuenta de su homosexualiad a los cinco años. “¿Cómo lo he llevado? Bien, siempre que bien incluya ocultarlo”, resume. Comunicarse con sus padres era imposible. “No es que no habláramos de sexo, o recibiéramos educación sexual, que por supuesto era impensable; es que siempre vi cómo mis hermanos se echaban novias y yo recibía la cantinela del qué le pasará. La única forma de salir de aquella cárcel fue mudarme con una pareja, con la fractura que supuso”.

Ruiz recuerda esos años como un cóctel de felicidad conyugal y marginación. En 1981 llegó el VIH a España. Supondría, según el Ministerio de Sanidad, más de 60.000 muertes en los siguientes 40 años. “Estábamos ante el fin de la dictadura, pletóricos porque nuestra mera existencia era legal finalmente. A partir de 1979, comenzábamos a vivir con algo menos de miedo y a salir de nuestras pequeñas cuevas. Y llega el sida”. A Ruiz se le diagnosticó en 1987. “Convivía con dos hombres, y fue Javier quien se atrevió a dar el paso de acudir a hacernos las pruebas”. Recuerda el vacío de información en el Hospital del Rey de Madrid. “Javier falleció poco después, en 1992. José y yo hemos sobrevivido gracias a tenernos el uno al otro”, continúa. “Habrá a quien le sorprenda hablar de trinomios en los noventa, pero qué iluso aquel que crea que el poliamor es una cuestión moderna”.

Ruiz convive con el virus gracias al tratamiento antirretroviral que más 120.000 personas que reciben en España. Cree que el estigma se ha mitigado, pero la proclama de aquella manifestación neonazi que tuvo lugar el pasado septiembre por Chueca ―”fuera, sidosos, de nuestros barrios”― todavía retumba en su cabeza. “Gestos así siguen dándose a diario, los he vivido en el metro o en las calles de mi barrio. Yo mismo, de pequeño, tuve que asumir un rol de matón para no ser yo el agredido. Es importante que no se nos olvide de dónde venimos. Y no hablo de mí, sino de las generaciones que ahora pisan nuestras huellas. Los derechos no se valoran hasta que no se pierden”, advierte.

En esta futura residencia también existirán afectos labrados durante años José, Luis y Eric comparten uno de los pisos tutelados que la fundación gestiona en la capital, aunque provengan de trasfondos dispares. Luis Canda (Madrid, 72 años) viene del mundo burgués del barrio de Salamanca, donde recibió una educación relativamente liberal, que aun así no le impidió rechazar su identidad, evidente para él desde los 13 años.

“Mi padre murió cuando yo tenía 19 y su sueño era que hubiera estudiado Derecho para opositar después a juez. Su ausencia y mi sexualidad descolocaron mi vida, y aunque pude ejercer de profesor en la academia Adams y tener una vida ciertamente acomodada, no estaba nada preparado para lo que vendría después”. En 1985, se le diagnosticó como uno de los primeros homosexuales portadores del VIH en España. “Era impensable que pudieras contárselo a tu familia: el estigma te perseguía toda tu vida. Quiero pensar que hemos mejorado, pero temo que se haya olvidado lo que vivimos”.

Su compañero de piso, José María Chicote (Cuenca, 73 años), creció bajo el acoso constante de sus compañeros de colegio en Osa de la Vega, un pueblo de 500 habitantes. “Era el juguete de todos, hacían lo que querían conmigo. Me obligaban a hacerles mamadas, a bailar, y luego se iban corriendo y me dejaban en el suelo. Pensaba que mis padres me defenderían, pero todo lo contrario”, recuerda, y le caen lágrimas al hacerlo. “Llegaba a mi casa contando lo que me hacían, pero me encontraba con un padre que me trataba como si tuviera el tifus”.

Se trasladó a Madrid en cuanto pudo. Se instaló en una pensión de Antón Martín y en un trabajo en un almacén. Los años ochenta llegaron con sensación de optimismo y cambio. Inició una relación de 45 años con un hombre que murió el año pasado de un infarto. “Esta fundación ha llegado como un milagro. No sé que haría el resto de mi vida con esta soledad”. Tiene un cáncer terminal que puede hacerle imposible la mudanza al nuevo hogar. “Si no consigo vivir aquí, me gustaría que fuera al menos un legado de sufrimiento, el mío, pero también de esperanza. Morir en paz debería ser un derecho”.

También estarán en la residencia Antonio Sánchez (Sevilla, 74 años) y Fabio Capello (Italia, 51). Se conocieron en septiembre de 2017, en un evento de la fundación. Se casaron en julio. De Antonio dice Fabio: “Parte de su carisma viene de haber sobrevivido a tantos años de dictadura, le ha dado una fuerza que a mi generación nos falta”. Y de Fabio dice Antonio: “Nunca es tarde para enamorarse, me gustaría que ese mensaje calara en todos los homosexuales”. Antonio llegó a recibir electrochoques para curarle su homosexualidad. Este será su segundo matrimonio, el primero con un hombre.

Su historia es un oasis de esperanza, de los pocos dentro de la epidemia de soledad gay, algo que Juan Carlos Aguiar (La Habana, 68 años), voluntario de la fundación, achaca al culto a la juventud. “El hecho de envejecer es, para muchos gais, lo más dramático que existe. Se basa todo en la belleza física, la juventud eterna, el acto constante de presumir. Observo que, cuando pasan los años y llegan las primeras canas o los achaques psicológicos de una vida en la sombra, esa obsesión con la belleza se convierte en una depresión y falta de amor propio terribles. Hay que aceptar la vejez como un período final, no terminal. Esta residencia no será más que un acto de justicia para todos aquellos que antes vivieron en el armario, victimizados, excluidos, o sencillamente eliminados. Un hogar para vivir y no tener que volver nunca jamás a la oscuridad”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.