Cuando era chico la oía mucho: en mi casa la decían como quien dice algo importante. Las palabras dicen más que lo que dicen, y a cada quien le dicen otras cosas. Pocas, supongo, lo hacen tanto como republicano.

Y, sin embargo, en el origen parecía tan clara. Republicano es, por supuesto, el que propone y promueve la república. Y república es de esas pocas palabras que no están hechas de sonidos y después letras y después poco más. La palabra república está hecha de dos conceptos claros: la res —la cosa— publica —del pueblo—. En latín, faltaba más, porque república es una invención de los latinos o romanos para decir que la cosa —las decisiones, el gobierno— era pública porque no era privada: que no era de un rey o faraón o macho recio sino de todos. Aunque todos, entonces, en la república romana, fueran solo algunos. En las repúblicas a menudo todos son algunos.

En cualquier caso, pasados los romanos, la palabra república entró en hibernación tipo Walt Disney —con algún sobresalto— y no resucitó hasta el siglo XVIII, cuando la rescataron unos criollos norteamericanos y unos franceses revoltosos para decir que nadie era más que sus vecinos, amo de sus vecinos. Y que la cosa era de todos, aunque todos otra vez fueran algunos: hasta hace siglo y medio, por ejemplo, esos todos eran solo los hombres propietarios. Después todos fueron todos los hombres y, hace tan poco, también las mujeres.

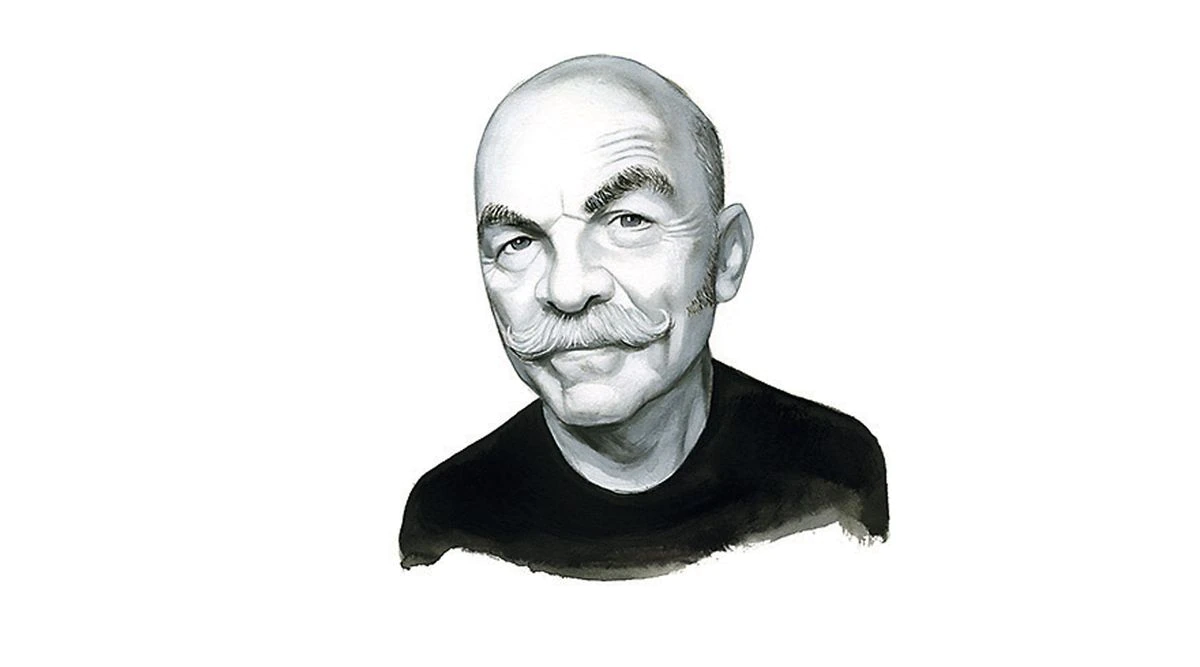

En cualquier caso, la palabra republicano se difundió por tantos sitios, tomó tantos sentidos. En Estados Unidos, sin ir más lejos, define a los más derechistas de ese sistema de dos partidos de derecha que se alternan y se justifican. En Ñamérica, ahora mismo, republicano se usa como contrario de populista o algo así: los que dicen que respetan las instituciones y las reglas, los que prefieren conservarlas. La palabra republicano, en general, se enrola con los conservadores. En cambio, aquí en España tuvo un peso fuerte, lo sabemos. Cuando yo era chico no podía imaginar nada mejor que ser republicano —aun cuando sabía que, por serlo, mi abuelo Antonio había dejado de ser un doctor madrileño y pasado por la cárcel y el exilio y una vida modesta en un pueblito de la pampa. O quizás era porque lo sabía y sabía que, aun así, mi abuelo Antonio siguió siendo, toda su vida, un republicano: derrotado pero republicano. Algo debía tener esa palabra, que hacía que un hombre le entregara tanto.

Mi abuelo Antonio, por supuesto, ya murió, a sus 94, republicano todavía, de vuelta en una España donde esa palabra significaba menos. La palabra republicano, que tanto quiso decir, se fue maleando. Se dice —queda bien— sin fuego, sin deseo, como quien dice guay o chachi. España es, ahora, un país raro lleno de republicanos que están contentos —o se contentan— con su rey. Así que, en principio, estos republicanos no quieren tener una república. La rememoran, si acaso, la aluden con nostalgia, pero no insisten, no se esfuerzan. La gente seria que gobierna de uno u otro modo dice que al fin y al cabo no vale la pena meterse en esos lodos porque ahora, en España, una república cambiaría muy poco. Y es cierto que no cambiaría mucho: solo liquidaría por fin —85 años después— el dictado de un ejército ilegal y sanguinario; solo demostraría que el rey está desnudo —que los reyes siempre están desnudos—; solo establecería la idea de que nadie es más que nadie por haber nacido en una de esas cunas. Sería, por supuesto, una idea falsa: seguiría habiendo algunos que serían más que muchos pero, al menos, esa ya no sería la religión oficial, el símbolo de España.

Y entonces sí, quizá, la palabra republicano volvería a ser la de mi abuelo: una palabra por la que tantos, alguna vez, dieron sus vidas, las vivieron; una de esas que no se dicen gratis.

Inicia sesión para seguir leyendo

Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis

Gracias por leer EL PAÍS