Los diarios de Andy Warhol, la miniserie documental de Netflix de seis capítulos basada en los escritos personales del artista, proporciona una respuesta rotunda ―quizá no intencionada― a una cuestión que lleva años rondando la escena cultural: no se puede separar al autor de su obra. En el caso del icono del pop art, fulgurante estrella del siglo XX, ya se sabía que su producción estaba intrincada de manera inseparable en el espíritu de su tiempo. El modelo de vida consumista, el culto a la celebridad, las marcas como aspiración. Con testimonios de allegados que recuerdan su legado y figuras que analizan su relevancia cultural, la serie va un paso más allá y presenta lo personal como artístico, vinculando el fondo y la forma de la obra de Warhol a las vivencias, deseos, secretos, temores y, sobre todo, los amores que marcaron su carácter.

La figura de Warhol no es comparable a otros artistas cuyo trabajo se juzga porque sean culpables de algún acto deplorable. Que se sepa, no violó ni mató. Pero a él sí que lo intentaron asesinar. Y él mismo se tenía por una especie de monstruo. Cuando la escritora Valerie Solanas le disparó en 1968 dejándole a un milímetro de la muerte y con la vesícula gravemente dañada, comenzó a registrar sus memorias. Primero con una grabadora y, a partir de 1976, a través de Pat Hackett, colaboradora y amiga a quien llamaba cada mañana para dictarle los pormenores de sus jornadas: con quién había comido, qué ropa llevaban, cuántos dólares con sus centavos había pagado por el taxi. Tal y como había previsto, aquellas entradas se recopilaron en un libro dos años después de su muerte ―acontecida el 22 de febrero de 1987―, aunque a España no llegó hasta 2008. De ese volumen se nutre la serie producida por Ryan Murphy, que escarba en las dos pulsiones primarias, el amor y la muerte, para ofrecer una imagen desconocida y reconciliadora del padrino de los influencers.

Percibido —en parte, por su propia actitud— como una persona asexual, Warhol vivió romances plenos de amor y sufrimiento que apenas habían trascendido y que componen el verdadero motivo central de la serie. Dos fueron novios serios: el limpiador de la Factory ―el estudio de arte fundado por Warhol― y más tarde diseñador de interiores Jed Johnson, y el ejecutivo de la Paramount Jon Gould. También sintió una pasión platónica por su protegido y fuente de inspiración el artista Jean-Michel Basquiat. En los ochenta, en el momento más angustioso de la epidemia de SIDA, llamada entonces “el cáncer gay” e interpretada por algunos como un castigo a un estilo de vida, la enfermedad se cebó con su círculo cercano. El propio Gould falleció por esta causa a los 33 años, y el estigma y el miedo le acecharon hasta convertirse en su sombra.

Más allá de los jugosos chismorreos sobre la alta sociedad neoyorquina y las críticas mordaces a sus protagonistas, de los que Warhol se revela un consumado experto, los diarios sacan a flote los sentimientos ocultos de un hombre profundamente inseguro, desesperadamente necesitado de cariño y permanentemente insatisfecho. Tenía fama y dinero, eso a lo que tantos aspiran y tan pocos logran, pero allá donde iba siempre le acompañaba un halo de tristeza. En un giro apropiado, aquel desdichado que quería ser máquina para no sentir dolor revive en el documental por medio de una inteligencia artificial que pone voz a sus palabras impresas.

Dado que Warhol empezó a archivar sus recuerdos después del intento de asesinato, la serie no se detiene en la época anterior, su etapa más conocida y celebrada: los años sesenta de la sopa Campbell y la Factory. Del hijo de inmigrantes checoslovacos criado en un recodo marginal de Pittsburgh, la narración se posa en un artista consagrado pero considerado comercial. Su mayor anhelo consiste en recibir el reconocimiento de la escena artística en mayúsculas, de los medios de comunicación, de sus iguales. Pero eso no lo conseguirá hasta después de morir, cuando no supere una operación para extirpar su vesícula destrozada.

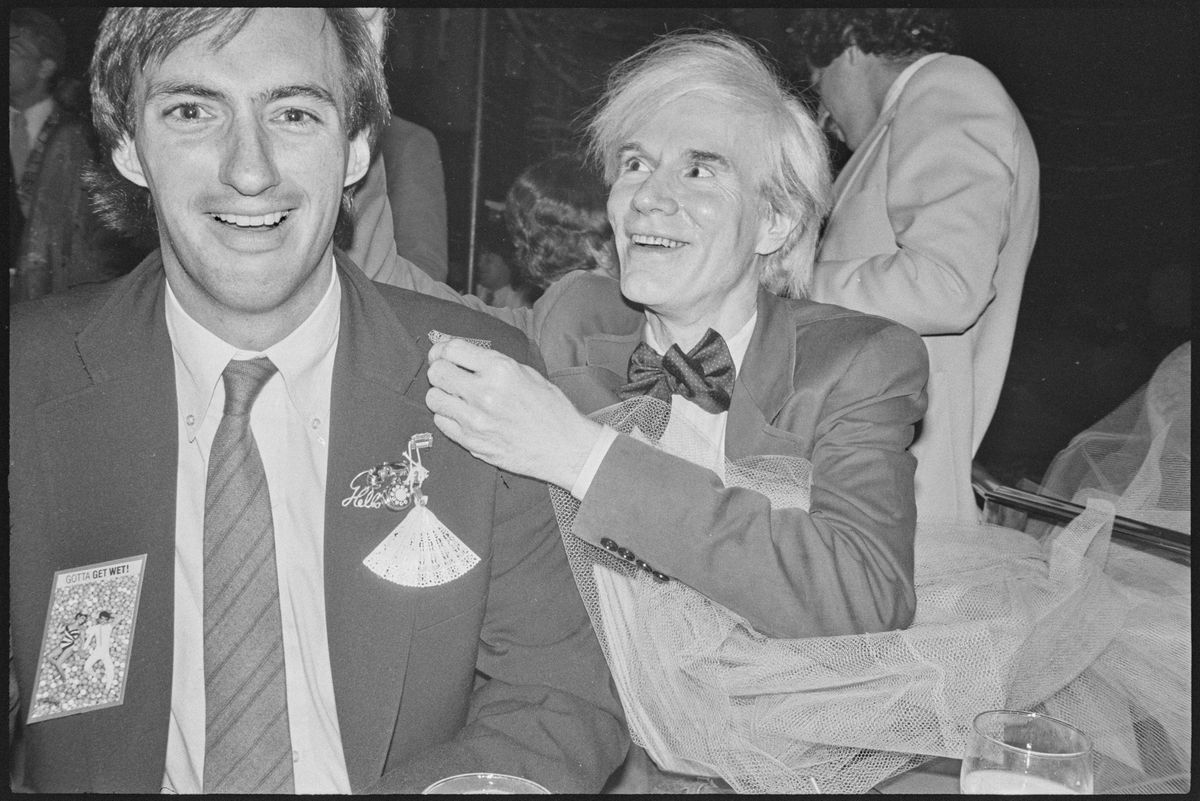

Entrados los setenta, la crítica le acribilla y las ideas brillantes comienzan a disiparse. Él frecuenta con demasiada asiduidad el club nocturno Studio 54. De aquella olla a presión de sexo, drogas y música disco brotan facetas inéditas: empieza a producir piezas de alto contenido erótico, se hace modelo masculino (y se vuelve anoréxico), produce un espectáculo de televisión en su sótano, inicia una exploración de la identidad de género a través del drag, flirtea con la abstracción en sus pinturas. Al usar a modelos como la activista LGTBI+ Marsha P. Johnson, halla un modo de celebrarse a través de personas hechas a sí mismas frente a las adversidades.

Encumbrado como el inventor del “yo, marca registrada”, el excéntrico artista de la peluca rubia se consagró como empresario de éxito: fue fundador de la revista Interview, retratista por encargo, emprendedor televisivo, director de cine y otras cuantas actividades. “Los buenos negocios son el mejor arte”, decía. Aunque lo que desprende la serie de Netflix es que, con Andy Warhol, cualquier cosa es susceptible de sublimarse. La vida misma es la performance definitiva. Tras varias décadas de cinismo acumuladas, seguramente a Warhol hoy se le consideraría un vendido. Pero en su momento fue un pionero. Alguien capaz de materializar el sueño americano, en realidad una fantasía universal: convertirse en aquello que uno sueña. Aunque eso, como dan fe sus diarios, no tenga nada que ver con alcanzar la felicidad.

Warhol y Basquiat: como un padre y su hijo

La serie dedica un capítulo completo al intenso vínculo de amistad y colaboración entre Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. El primero, ya metido en los 50, era una celebridad pero estaba pasado de moda. El segundo, un artista urbano veinteañero llegado del grafiti y la poesía, se consolidaba como la sensación del momento. Cuando en 1982 Bruno Bischofberger, el marchante que ambos compartían, los presenta, la primera reacción resulta incómoda: Andy le había dado algunos dólares a Basquiat en la época en que vendía camisetas por la calle y este se ofrece a devolverle el dinero. Pronto intiman y su relación va cobrando matices: se convierten en confidentes, casi un padre y su hijo. Warhol da señales de estar enamorado, pero Basquiat no le corresponde desde un punto de vista romántico. Con todo, emprenden una fértil alianza profesional: entre 1983 y 1985 pintan cerca de 200 cuadros, híbridos orgánicos entre el pop de uno y el neoexpresionismo del otro.

Puedes seguir EL PAÍS TELEVISIÓN en Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites