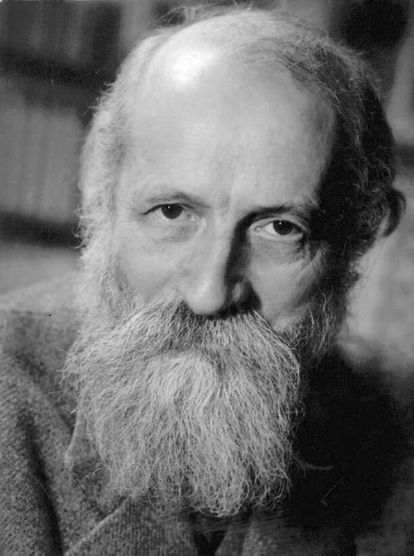

Martin Buber es quizá el menos conocido de los genios de la Viena de fin de siglo. Tiene algo de existencialista y anarquista, es moderno y antiguo, es amigo Lev Shestov e interlocutor de Heidegger, y erige una filosofía inclusiva del diálogo que tiene algo de la mística polaca. Buber es un pensador fundamental apenas leído en nuestro país, situación que ahora remedian rigurosas ediciones de Hermida, Sígueme y Trotta. Tras una infancia en Polonia, marcada por la sinagoga y el pietismo de su abuelo, se forma en la Universidad de Viena, donde conoce grandes maestros, como Dilthey y Simmel. Su idea de la filosofía es sencilla y a la vez vertiginosa. La soledad es falaz, sin el otro no es posible realizarse. La vida real del yo es el encuentro con el tú.

Buber se define a sí mismo como archijudío, lo que no le impide abandonar la ortodoxia de su religión. Como Spinoza, es amigo de cristianos, ateos y musulmanes. Se enamora de la poeta gentil Paula Winkler y se compromete con el sionismo, aunque mantendrá siempre la distancia con sus derivas políticas y nacionalistas. Participa en la fundación del Estado de Israel pero apuesta por un modelo binacional, donde árabes y judíos convivan en un régimen de respeto y autonomía. Desencantado de la política, se refugia en el estudio de las técnicas arcaicas del éxtasis, ya sean de helenos, árabes o hindúes, y entiende que el servicio del judaísmo a nuestra civilización es el de hacer de puente entre Oriente y Occidente.

Tras escapar en último momento de la Alemania nazi se refugia en Palestina. Publica en hebreo y ocupa una plaza en la Universidad de Jerusalén, mientras desarrolla una intensidad actividad en favor de los inmigrantes árabes que acuden a la región. Asomarse a los textos de Buber supone adentrarse en un diálogo íntimo más que en una argumentación. “Yo no tengo doctrina, sólo muestro algo. Algo apenas visto o no visto en absoluto. Si alguien me escucha lo tomo de la mano y lo llevo a la ventana”. La mirada objetiva es necesaria, pero insuficiente. El otro es presencia irreductible, no objetivable. La verdad del corazón permite el acceso a presencias reales que dan sentido a la vida.

La eterna conversación

Martin Buber lee a Spinoza y Nietzsche en sus años universitarios, mientras escribe una tesis sobre Meister Eckhart, místico de la nada. Un cóctel explosivo con cuyos ingredientes fabrica el Eclipse de Dios, una de las grandes obras de la filosofía del siglo XX. En ella cuenta cómo Dios y lo absoluto se han vuelto irreales para el hombre de hoy. Pero la muerte de Dios es para Buber un fenómeno pasajero, una sombra en movimiento que cubre eventualmente la sensibilidad contemporánea y que desaparecerá. En pleno auge del Círculo de Viena, que busca un lenguaje común a todas las ciencias (y relega la filosofía a discriminar qué es ciencia y qué no), Buber entiende que el camino hacia lo real tiene que prescindir de las abstracciones (que se elevan sobre el fenómeno para objetivarlo) y escoger el de la conversación y el encuentro.

Buber no se deja seducir por el mito de la historia (marxistas), ni por el mito de la ciencia (positivistas). Prefiere otro mito, el dialógico

Toda filosofía que se precie contiene al menos tres ingredientes. El asombro, que decanta la búsqueda y desarrolla el humor inquisitivo. La simpatía, que hace posible el magnetismo erótico del conocimiento, la búsqueda de correspondencias y afinidades que decantan las leyes. Y finalmente, la libertad, que establece una distancia respecto a las propias creencias y que, en cierto sentido, cierra el círculo, regresando al punto de partida: el asombro y la inquisición. La filosofía de Buber reúne las tres. No se deja seducir por el mito de la historia (marxistas), ni por el mito de la ciencia (positivistas). Prefiere otro mito, el dialógico, que entiende como una conversación con ciertas presencias reales. Una idea del ser que implica reciprocidad, espontaneidad y presencia. El sujeto de la filosofía moderna, el yo, es insuficiente. La amistad, la vivencia del amado, constituye el pilar fundamental de una obra que distingue entre vivencia y experiencia. La vivencia está más allá de la experiencia pues es anterior a ella. Esta última está sometida a la causalidad y la circunstancia, mientras que la primera se encuentra tocada por la gracia. Dicho en términos jungianos, la idea es que hay cosas en la mente que se producen por sí mismas, que tiene vida propia. Es posible observar estos fenómenos como espectador, pues no son expresiones de la propia personalidad. Un fenómeno que crea la extraña sensación de compartir la propia mente con otro, con un tú metafísico.

El principio dialógico postula un suerte de filosofía de los pronombres. La vivencia metafísica no puede estar anclada en un él (idolatría), ni tampoco en un yo (megalomanía). Lo divino para Buber es, como para Machado, una eterna conversación con aquel “que siempre va conmigo”. La relación sujeto-sujeto es el fundamento del principio dialógico y constituye el mundo del “tú”, mientras que la relación sujeto-objeto constituye el mundo del “eso”. En la primera participa el ser en su totalidad, en la segunda sólo una parte de él. Lo genuino de esta vivencia reside en el grado de implicación en el diálogo yo-tú, donde se sitúa la vida verdadera. La vida según otros mitos es un mero simulacro. Buber no intenta convencernos de prescindir de la relación yo-eso, característica de las ciencias, sino que se esfuerza por evitar que lo abarque todo o sustituya a la relación yo-tú. Su propuesta, en estos tiempos de pandemia global, resulta más necesaria que nunca. Sin esa relación yo-tú el hombre no es hombre. No se trata tan sólo de mirar al otro en su singularidad irreductible, sino de reeditar la actitud de Dante, que encuentra en Beatriz el medio para contemplar lo divino. Una propuesta que vuelve imposible la teología tradicional, que hace de Dios un ello o un él que existe al margen de la experiencia humana de lo divino y que, en el fondo, constituye una nueva forma de idolatría. No se trata, como propone Eckhart, de “ser con él”, sino de dialogar. “Sólo vamos a hablar de qué es Dios en su relación con un ser humano”. A Buber no le interesa Dios en sí mismo (que en su filosofía parece no existir), sino la relación del yo con ese tú eterno. Es como si Dios no pudiera existir al margen de dicha relación, como si lo impidiera la naturaleza misma del universo. Estamos cerca del amor intellectualis de Spinoza, que transforma las pasiones en una intuición que permite atisbar la Unidad de todas las cosas (una Unidad que tampoco existe al margen de los que dialogan con ella). Dios entra en relación directa con nosotros mediante vivencias creativas, reveladoras o redentoras, y nada significa al margen de esa relación. “Vive allí donde el hombre lo deja entrar”. Aquí Buber recuerda la oración sin destinatario de William James, y su obra es el recuento de los meandros de esa conversación. Aceptamos que uno pueda estar inspirado, pero nadie pregunta quién otorga el espíritu. Esa relación no es inherente a la condición humana sino una gracia para la que hay que preparase. La existencia de ese diálogo es tan indemostrable como la existencia de Dios, pero es algo que se puede experimentar.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites