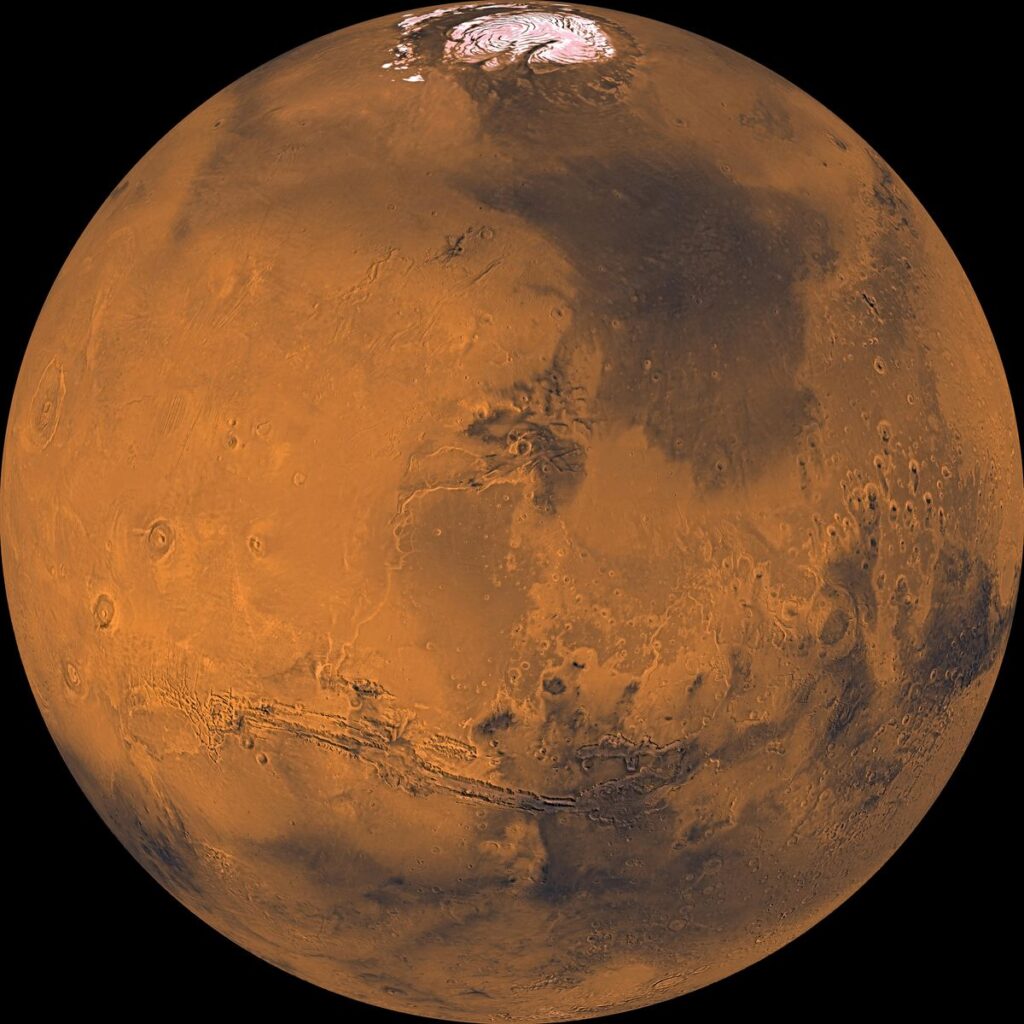

Los mesopotámicos lo llamaron Nergal, como su dios de la muerte, la guerra, el fuego, la peste, el hambre y todos los demás jinetes del apocalipsis, pero Marte debió de tener muchos otros nombres antes que ese. El punto rojo que se mueve de forma periódica por el firmamento ya estaba allí cuando los primeros humanos evolucionaron en África y levantaron la vista al cielo nocturno. Imposible no verlo, como imposible parece ahora que la humanidad se resista a su tirón como segunda residencia. Explorar nuevos mundos está en nuestra naturaleza, y por muchos inconvenientes que tenga el dios Nergal, siempre contará con la ventaja de ser el planeta más cercano y parecido al nuestro.

Eligiendo el momento adecuado, viajar a Marte solo lleva ocho meses, que le pueden parecer una eternidad a un viajero ansioso, pero que ya han sido superados por estancias de un año en la Estación Espacial Internacional. El astronauta que ha batido la marca de permanencia en la estación, Scott Kelly, está por completo dispuesto a viajar a Marte, según aseguró a este diario; eso sí, siempre que tenga un billete de vuelta. Hay muchas otras personas que irían incluso sin billete de vuelta. Quieren ser los primeros colonos de un nuevo mundo, o tal vez los primeros en abandonar el antiguo.

Hay gente muy pesimista sobre el futuro de la Tierra, y hay que comprenderlo, con unos arsenales de misiles nucleares que, pese a todos los tratados internacionales de no proliferación, siguen atesorando el poder de destruir la vida en el planeta, con una resistencia numantina de las petroleras y los gobiernos a reducir las emisiones, con una capacidad cada vez mayor de reescribir los genomas virales a voluntad. Vivir en un solo planeta es la versión astronómica de poner todos los huevos en la misma cesta. Un científico tan sobrio como Martin Rees, astrónomo real y expresidente de la Royal Society de Londres, calcula que, mientras no colonicemos un segundo planeta, nuestra probabilidad de sobrevivir a nuestras propias invenciones no supera el 50%. Como tirar una moneda al aire. Esto en sí mismo ya supone un argumento, bien que taciturno, para viajar a nuestro mundo vecino.

Si quieres apoyar la elaboración de periodismo de calidad, suscríbete.

Suscríbete

En ciencia, las cosas importantes nunca ocurrieron ayer, como demanda la lógica de la prensa. Aunque nos parezca que Marte se acaba de poner de moda en estos años, lo cierto es que el planeta rojo ya protagonizó el episodio piloto en el mismísimo origen de la ciencia moderna. En su Mysterium Cosmographicum, o el misterio del cosmos, de 1597, Kepler abrazó la idea de Copérnico de que los planetas giran alrededor del Sol más despacio cuanto más lejos están de él, y dedujo de ahí que sus órbitas se debían a una fuerza proveniente del astro. Kepler llamó “vigor” a esa fuerza, que hoy conocemos como gravedad. Como señala el historiador John Gribbin, la mejor teoría anterior era que los planetas se movían empujados por los ángeles, de modo que el “vigor” kepleriano constituye el primer modelo del cosmos basado en fenómenos naturales. Y Kepler no ocultó su motivación: “Mi propósito es demostrar que la máquina del universo no es como un ser animado por Dios, sino más bien como un reloj”.

Hace cuatro siglos no existía Amazon, así que Kepler envió su Mysterium, versión papel, a los grandes cerebros de la época, como el joven Galileo y el no tan joven Tycho Brahe, el mayor astrónomo de la era anterior al telescopio. Galileo ni respondió, pero Brahe —pese a su fe antigua en que la Tierra era el centro de la creación— se quedó realmente deslumbrado por el talento matemático de Kepler, hasta el punto de que le invitó a unirse a su selecto equipo de ayudantes. Es más o menos lo que hacen ahora los gigantes de Silicon Valley: en cuanto ven por ahí a alguien que destaca, le fichan y se acabó la competencia.

Muchas personas estarían dispuestas a ir a Marte. Quieren ser los primeros colonos del nuevo mundo

Javier Sampedro

Todo el mundo sabía, sin embargo, que el observatorio de Brahe atesoraba los datos más detallados sobre el movimiento de Marte y los demás planetas en el cielo nocturno. Y Kepler deseaba acceder a esos datos como un vampiro necesita chupar la sangre que le alimenta. Tras cuatro años de penalidad e intrigas palaciegas —reflejadas en Los lobos de Praga, una extraordinaria novela de Benjamin Black—, Kepler se mudó al observatorio y, en un segundo golpe de suerte, Brahe enfermó, le encargó que cuidara de su legado y se murió. Dicen que el conocimiento no progresa por persuasión, sino por fallecimiento. Por fin Kepler tenía lo que tanto ansiaba para prender la mecha de la ciencia moderna, sin conservadurismos irracionales ni hipotecas religiosas. O eso creía él.

Los datos del movimiento de Marte que Brahe había compilado con la esperanza de demostrar que la Tierra era el centro de la creación sirvieron a Kepler para probar justo lo contrario. Marte seguía en realidad una órbita elíptica alrededor del Sol. Y su movimiento se aceleraba cuando se acercaba al astro y se frenaba al alejarse de él, en una nueva manifestación de su idea del “vigor”, lo que hoy llamamos gravedad. Estas fórmulas empíricas, junto a los experimentos de Galileo, llevaron a Newton a formular la ley de la gravedad, la primera gran unificación de la física y la inspiración de cuatro asombrosos siglos de ciencia. El conocimiento humano le debe muchísimo a Marte. Y más que le va a deber.

A partir del siglo XIX, cuando Giovanni Schiaparelli creyó observar unos enormes canali, o canales, en su superficie, mucha gente consideró probable o incluso dio por hecho que había vida inteligente en Marte. Las expectativas quedaron frustradas en 1964, cuando la nave Mariner 4 de la NASA analizó su atmósfera: una fina capa de CO₂ y unas temperaturas cercanas a los 100 grados bajo cero. Eso no son condiciones para albergar una civilización, por mucha imaginación que le eche uno. ¿Por qué entonces los terrícolas hemos mandado 28 misiones no tripuladas a Marte, con 10 aterrizajes exitosos? ¿Qué fascina tanto a los astrofísicos y los exobiólogos de ese desierto planetario hostil a la vida?

Marte es nuestro segundo vecino más cercano, después de Venus, que es un infierno todavía peor. Si los humanos somos una especie expansiva, curiosa y aventurera, como hemos demostrado en la Tierra, y por tanto nuestro futuro está en las estrellas, Marte será un primer destino casi obligado, aunque solo sea por nacionalismo cósmico. Hoy sabemos además que Marte no siempre fue el mundo árido y rojo que vemos hoy. Hace 4.000 millones de años, en la infancia del sistema solar, contenía vastas cantidades de agua y su aspecto se parecía más al planeta azul en que habitamos. Los planetólogos tienen el máximo interés en saber por qué ocurrió esa transición del azul al rojo, del oasis al desierto, de un paraíso acuoso a un secarral ultracongelado. La razón de este interés no es solo geológica. Imaginen que tuviéramos que poner nuestras barbas a remojar.

La cercanía y el pasado acuoso no son los únicos argumentos que puede exhibir Marte como destino inevitable de la humanidad. El planeta (ahora) rojo tiene vientos y nubes, como la Tierra; un día que dura cerca de 24 horas, como el de la Tierra; estaciones a lo largo del año y casquetes polares, cañones y volcanes como los de la Tierra. Incluso le queda algo de agua en el subsuelo y tal vez flujos hídricos estacionales en superficie. Donde hubo agua pudo haber vida (o no), y es concebible que alguno de esos microorganismos hipotéticos sobreviva en los residuos acuosos actuales. Poca gente apostaría su dinero por esa hipótesis, pero el caso es que no hay ningún problema de principio contra ella. Habrá que mirar a ver qué es lo que hay allí. Lo demás son solo ideas por el momento y, como dicen los científicos británicos, las ideas son baratas. Lo costoso es probarlas o refutarlas.

Vivir en un solo planeta es la versión astronómica de poner todos los huevos en la misma cesta

Javier Sampedro

En cualquier caso, La guerra de los mundos imaginada por H. G. Wells y radiada con inmenso escándalo por Orson Welles en 1938 —cuando en España había unas invasiones mucho más dañinas que las de los marcianos— no va a ocurrir, o al menos no con los marcianos propiamente dichos, los inexistentes habitantes inteligentes de Marte. Y esto, una vez analizada o descartada la posible existencia de vida microscópica allí, abre a la humanidad no ya un nuevo continente de conocimiento, sino un planeta entero y verdadero. Ni Alejandro Magno ni Cristóbal Colón habrían soñado con una hazaña de tal envergadura. Pero los científicos están haciendo mucho más que soñarla. Están discutiendo en serio cómo hacerlo.

La cantidad de ideas imaginativas y proyectos en ciernes sobre nuestro vecino planetario es inabarcable para una sola mente. El lector interesado en los detalles dispone de una colección de artículos de los mejores expertos en Marte publicada hace poco como libro electrónico por Jesse Emspak para Scientific American. El librito digital es un tesoro de información acerca del planeta vecino, de lo que hemos aprendido sobre él en los últimos años, los proyectos para buscar vida microbiana, las perspectivas de nuestra especie en aquel entorno, nuevos cohetes de Elon Musk y todo lo demás. Solo hay que saber inglés y tener siete dólares en el bolsillo. Aquí vamos a centrarnos en una de las ideas más fascinantes y futuristas. La terraformación de Marte.

El neologismo terraformar, del inglés terraform, significa convertir un planeta hostil en un entorno amigable para los humanos. El término resultará familiar para los aficionados a la ciencia ficción y tal vez no tanto a los demás terrícolas, pero se está moviendo poco a poco a la literatura técnica. Si supiéramos hacer esto, no nos serviría solo para Marte, sino para cualquier planeta con una distancia adecuada a su Sol al que podamos viajar en un futuro muy muy lejano. Pero Marte es el candidato más previsible para hacer las pruebas pioneras. Según los físicos Christopher Edwards y Bruce Jakosky, una cuestión crucial es si la cantidad de CO₂ atrapada en el subsuelo es suficiente como para que merezca la pena movilizarlo a la atmósfera, haciéndola más densa.

En la Tierra, el objetivo es reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera para decelerar el calentamiento global, pero en un planeta a 100 grados bajo cero el calentamiento sería una bendición. Los científicos no saben bien cómo liberar el CO₂ a la sutil atmósfera de Marte, pero hay magnates intrépidos como Elon Musk —quien este mes predecía en Time que los humanos viajarán a Marte en 5 o 10 años— que lo tienen bastante claro: bastaría freír los casquetes polares del planeta con bombas nucleares, cuyo calor liberaría el CO₂ de los polos hacia la atmósfera. Sería una buena entrada de nuestra especie en el escenario marciano, qué duda cabe, aunque tal vez un punto sobreactuada. Es lo que tienen los magnates, que no reparan en gastos ni en gestos, sobre todo si tienen prisa por salvar el mundo.

La idea de Musk, sin embargo, parece poco viable. No por las bombas atómicas, sino porque las reservas de CO₂ congeladas en los polos de Marte son una minucia en comparación con lo que requeriría calentar el planeta hasta un punto en que el agua líquida fuera estable. Todas las emisiones de CO₂ acumuladas por la humanidad desde la revolución industrial se quedan cortas en órdenes de magnitud para terraformar el planeta rojo. El magnate de las bombas tendrá que esperar a que los verdaderos científicos tengan unas cuantas ideas más brillantes que las suyas.

“Tal vez el mayor recurso de la humanidad es la imaginación de la gente”, dicen Edwards y Jakosky. “Esa imaginación puede articularse por visionarios como científicos, empresarios, inventores y líderes políticos, que pueden ver más allá de la nuestra hasta un futuro nuevo y diferente”. Si la ciencia y las sociedades avanzadas que la permiten no se suicidan en una orgía de irracionalidad y destrucción, llegaremos a tiempo de superar el cálculo sombrío de Martin Rees, que solo nos deja un 50% de probabilidades de sobrevivir como especie. El futuro será el que nosotros decidamos.

Suscríbete aquí a la newsletter semanal de Ideas.

Inicia sesión para seguir leyendo

Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis

Gracias por leer EL PAÍS