Las guerras mundiales y las grandes depresiones no surgen de la nada; ocurren porque se debilitan antiguas restricciones a malas conductas. (…) En tiempos relativamente estables, el mundo puede sobrellevar la existencia de líderes problemáticos sin que se produzcan daños duraderos. Es cuando confluyen una serie de factores disruptivos que aquellos que ostentan el poder pueden desencadenar la tormenta perfecta.

Estas palabras pertenecen a un ensayo reciente de Margaret MacMillan, una de las principales autoridades mundiales en historia de las relaciones internacionales. MacMillan nos advierte de que las mayores conflagraciones entre países surgen en ocasiones como fruto de tropiezos, negligencias, excesos retóricos e interpretaciones erróneas. Prepararse para lo peor puede agudizar las tensiones y derivar precisamente en lo que se pretende evitar, pero hacer oídos sordos a las señales de alarma puede conducir al mismo final dramático. El arte de la política internacional radica a menudo en hallar el punto justo entre ambos extremos. Es ahí donde los grandes estadistas se distinguen de los peligrosamente mediocres.

En la época que vivimos, sin embargo, el líder más poderoso del mundo es ajeno a estos dilemas. Sentado tras el imponente escritorio Resolute en el Despacho Oval, el presidente Trump tiene inquietudes mucho más inmediatas. Su mirada se encuentra fija sobre su ombligo. Sus hombros son inmunes al peso de la historia. Sus manos envuelven el teléfono móvil desde el que se dispone a lanzar su próximo tuit incendiario. Y, mientras tanto, todavía se oyen los ecos de aquellos ingenuos vaticinios que pronto cumplirán cuatro años: “Se moderará cuando llegue a la Casa Blanca”, “dejará atrás la retórica divisiva”, “terminará adoptando un comportamiento presidencial”. Nada más lejos de la realidad.

Trump no se ha adaptado a la presidencia, sino que ha adaptado la presidencia a él. Los llamados “adultos en la sala” han ido abandonando su círculo cercano, viéndose reemplazados por yes-men que se dedican a cantarle las alabanzas, en lugar de atemperar sus instintos. Por su parte, el poder militar pasó a ver con mayor recelo a su comandante en jefe, al que ahora se le atribuyen comentarios despectivos sobre los caídos en combate. Hace tan solo 12 años, el Partido Republicano estaba liderado por John McCain, un veterano de Vietnam que fue prisionero de guerra durante más de cinco años. Hoy, el mismo partido está totalmente volcado con un magnate y celebrity que despreció a McCain por haber sido capturado, y que al parecer fue reacio a homenajearle tras su fallecimiento en 2018. Por supuesto, Trump se las arregló durante su juventud para no servir en el Ejército ni una sola vez.

Un presidente de Estados Unidos no tiene por qué ser un militarista acérrimo (de hecho, es preferible que no lo sea), pero sí comprender que existen causas a las que servir que son más grandes que uno mismo. Pronto quedó claro que él no cumplía siquiera con este requisito básico. En su concepción del poder no caben condiciones ni cortapisas. Cualquier triunfo o elogio es siempre legítimo, mientras que cualquier derrota o crítica surge siempre de una conspiración en su contra. No es de extrañar, pues, que Trump no se haya comprometido inequívocamente a respetar el resultado de las inminentes elecciones; si las pierde, claro está.

Su presidencia ha sido tan tóxica en el ámbito internacional como lo ha sido en el doméstico. Es cierto que no ha empezado ninguna guerra, pero se ha asomado a numerosos precipicios, creando nuevas grietas y ensanchando otras que llevaban tiempo gestándose en el escenario global. En este sentido, el presidente representa el prototipo de “líder problemático” al que se refiere MacMillan, y un potencial segundo mandato comportaría un elevado riesgo de que se forme esa temida “tormenta perfecta”. Partiendo de algunos fragmentos de su discurso de investidura en 2017, procedamos a examinar los principales vectores de su incauta y extravagante política exterior, así como prioridades domésticas que guardan relación con ella.

Trump, el nacionalista

La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y redistribuida por todo el mundo. (…) A partir de ahora, va a ser América primero. (…) Juntos, haremos a América grande de nuevo.

Por encima de todo, Donald Trump ha hecho de este tipo de eslóganes nacionalistas su seña de identidad. Su defensa de un repliegue nacional ha sido incesante, y se ha basado en una concepción formalista y anacrónica de la soberanía. En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, las palabras “soberanía” o “soberano” aparecieron, de media, una vez cada dos minutos. Sin embargo, ¿cómo puede ayudarnos la soberanía del siglo XVII a paliar los efectos universales del cambio climático? Él no dedicó ni una sola palabra a explicarlo.

Habiendo identificado importantes focos de resentimiento en Estados Unidos, Trump se ha erigido en el abanderado de “los perdedores de la globalización” y de “las personas olvidadas”, prometiendo revitalizar sectores de la economía estadounidense —como el manufacturero— que han sufrido el impacto de la deslocalización. Se estima que, entre 1996 y 2004, la renta de los hombres blancos sin estudios universitarios en Estados Unidos cayó un 9%. Algunos de ellos se han visto seducidos por las pulsiones nativistas del mandatario republicano.

Dejando la retórica a un lado, los resultados tangibles durante el mandato de Trump han sido más bien pobres, antes incluso de que la economía estadounidense se viera gravemente afectada por la crisis de la covid-19. Y es que él no ha logrado contrarrestar otros factores estructurales que están detrás de la destrucción de empleos manufactureros en Estados Unidos, como la automatización. Su política fiscal tampoco ha sido particularmente beneficiosa para las clases trabajadoras, mientras que el 1% más rico ha gozado de considerables recortes impositivos. A esto se añaden las recientes revelaciones de The New York Times sobre las exiguas declaraciones fiscales que ha presentado durante años. Con tal de ocultar las múltiples contradicciones entre su discurso populista y sus tendencias plutocráticas, el presidente ha buscado chivos expiatorios en el exterior. Por una parte, se ha propuesto frenar la inmigración procedente de lo que catalogó despectivamente como “países de mierda” y abrir la puerta solamente a aquellos que, en su opinión, sí que pueden contribuir a la sociedad estadounidense. El llamamiento a construir un muro con México fue uno de sus caballos de batalla durante la campaña de 2016, aunque en la práctica los avances han sido modestos.

Por otra parte, Trump ha abrazado el “nacionalismo económico” patrocinado por Peter Navarro, uno de sus principales asesores. La mayor obsesión de su Administración ha sido eliminar el déficit comercial estadounidense y la cuantiosa deuda nacional. El fracaso de la empresa ha sido absoluto: tanto el déficit como la deuda de Estados Unidos han aumentado desde 2016, y las perspectivas para el cierre de este turbulento año 2020 son todavía peores. Las políticas proteccionistas que empezó a aplicar el Gobierno a principios de 2018 —a través de importantes auges arancelarios— han caído en saco roto, repercutiendo además sobre las empresas y los consumidores estadounidenses. De entre todos los déficits comerciales bilaterales que tiene Estados Unidos, el mayor —de largo— es el que tiene con China. La “guerra comercial” que inició Estados Unidos ha hecho poco por reducir el déficit con China en intercambio de bienes, que es el dato concreto que más irrita a Trump. En vez de repatriar cadenas de valor que pasaban por el gigante asiático, generalmente los aranceles no han logrado más que desplazarlas hacia otros países con bajos costes de producción.

Trump, el unilateralista

Reforzaremos las viejas alianzas y formaremos nuevas, y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, el cual erradicaremos completamente de la faz de la tierra.

A finales de los años sesenta, el presidente Richard Nixon acuñó la teoría del loco (madman theory): intimida a tu adversario haciéndole creer que eres un líder irracional dispuesto a todo y obtendrás las concesiones que buscas. ¿Dónde está el inconveniente? En que es prácticamente imposible cultivar alianzas con este tipo de enfoque, y más si lo utilizas indiscriminadamente. En ese error ha caído Trump en su torpe intento de emular a Nixon, y el resultado ha sido el esperable. Su “América primero” se ha convertido más bien en un “América por sí sola”.

La primera decisión que tomó en materia de política exterior fue retirarse del Acuerdo Transpacífico (TPP), que se encontraba en fase de ratificación. Este tratado fue impulsado por su predecesor, Barack Obama, con el objetivo de tejer alianzas comerciales a ambas orillas del Pacífico y ejercer presión sobre una China que quedaba al margen de él. La retirada de Trump señaló los derroteros por los que discurriría su acción exterior: Estados Unidos perseguiría únicamente acuerdos bilaterales y trataría de lidiar por su cuenta con la pujante China.

Su empeño en desmarcarse de acuerdos promovidos por Obama ha sido sistemático. Los dos logros más destacados del expresidente en el ámbito internacional —el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán— se encuentran ahora en serios apuros, después de que Estados Unidos les diera la espalda. El candidato demócrata Joe Biden ha prometido que, de salir elegido, Estados Unidos retornará inmediatamente al Acuerdo de París, y cumplirá con el acuerdo nuclear siempre y cuando Irán haga lo propio. Se trataría de dos excelentes noticias, aunque no enmascararían el hecho de que Donald Trump ha propinado un duro revés a la credibilidad de Estados Unidos.

Las organizaciones internacionales también han estado en el punto de mira del actual presidente, desde la OMC —cuyas reglas y mecanismos ha menoscabado en su cruzada comercial— hasta la ONU y sus agencias. En 2018, el presidente nombró como asesor de seguridad nacional a John Bolton, antiguo embajador estadounidense en Naciones Unidas, que una vez proclamó que a las oficinas de la ONU en Nueva York les sobraban 10 plantas. Bolton dio el empujón definitivo para que Estados Unidos abandonase el acuerdo con Irán, ignorando una resolución unánime del Consejo de Seguridad, y explotando la hegemonía del dólar para imponer abusivas sanciones secundarias a terceros países por cumplir con dicha resolución. También fue Bolton uno de los instigadores de la retirada estadounidense del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La trayectoria del exembajador en la Administración de Trump fue turbulenta y relativamente breve. Sus tendencias eran incluso demasiado extremistas para el gusto del presidente. Sin embargo, este ya había orquestado la retirada estadounidense de la Unesco antes de que llegara Bolton, y anunció la retirada de la OMS después de que se fuera.

Trump ha reforzado alguna de las alianzas tradicionales de Estados Unidos, como prometió en su discurso de investidura. Israel es el ejemplo más evidente. Por el contrario, las relaciones transatlánticas se enturbiaron nada más acceder Trump a la presidencia, a raíz de sus reticencias a suscribir la cláusula de defensa mutua de la OTAN. Insiste en que tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea sirven para que los países europeos se aprovechen de Estados Unidos, lo cual representa un auténtico insulto a la historia de ambas organizaciones. No contento con esto, ha protagonizado sonados desplantes a sus aliados en el marco del G7, y ha puesto muy poco de su parte para salvaguardar la relevancia del G20. Hoy, en plena pandemia global, se echa de menos la época en que estos foros intergubernamentales funcionaban a pleno rendimiento.

La mayoría de los supuestos éxitos internacionales de los que viene presumiendo han partido de acciones unilaterales y efectistas. Entre ellas, destacan el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a principios de 2020 y la operación que terminó hace un año con la vida del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi. Ni la una ni la otra ofrecen soluciones duraderas a la amenaza del islamismo radical, aunque es cierto que el Estado Islámico no solo ha perdido a su fundador, sino también los territorios que controlaba en Siria e Irak. En lugar de premiar el papel decisivo de las milicias kurdas en la lucha contra el Estado Islámico, el presidente procedió a abandonarlas a su suerte.

Una política exterior eficaz requiere coherencia, paciencia y visión estratégica. Así fue como Estados Unidos forjó, por ejemplo, los grandes tratados armamentísticos de la Guerra Fría, y los que vinieron después. Fiel a su afán de romper la baraja, Trump ha ido desmantelando estos acuerdos uno a uno, sin proponer alternativas viables.

Trump, el iliberal

No buscamos imponer nuestro modo de vida a nadie, sino dejar que brille como un ejemplo a seguir para todos.

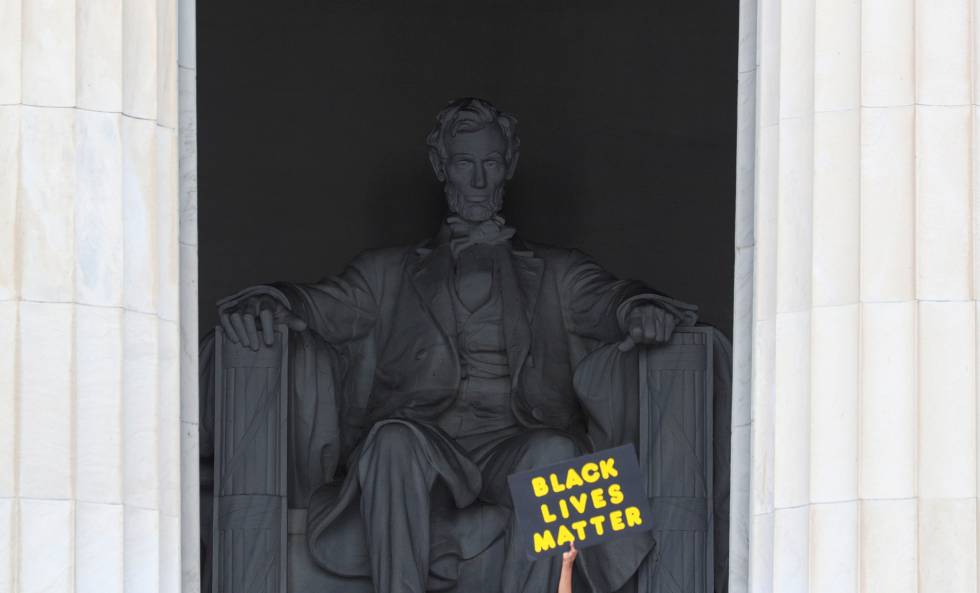

La imagen que proyecta está manchando el prestigio de Estados Unidos en su conjunto. Mucho de ello tiene que ver con su elección en sí, interpretada como un síntoma de las hondas fracturas sociales que atraviesan el país. Pero Trump es a la vez consecuencia y causa. Su voluntad de moldear el Gobierno a su imagen y semejanza —que no ha sufrido solo el Departamento de Estado, sino también otros como el de Justicia— ha dañado la reputación del modelo institucional del país. Además, sus constantes ataques a los medios de comunicación han minado una de las características históricamente asociadas a Estados Unidos, como es la libertad de prensa.

En lo que concierne más directamente a otros países, Trump ha exhibido también tendencias claramente iliberales, contrarias al espíritu de apertura de Estados Unidos. Menos de una semana después de tomar posesión, el presidente estadounidense decretó su polémico veto migratorio, dirigido a siete países de mayoría musulmana (una versión revisada de este veto, incluyendo a seis países más, está ahora mismo en vigor). La cruel separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos ha sido otro rasgo distintivo de su política migratoria.

Su primer destino como presidente fue uno de los países de Oriente Próximo que han logrado librarse de su veto migratorio: Arabia Saudí. Toda una declaración de intenciones y un preludio de lo que estaba por venir. Cuando el periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, fue brutalmente asesinado en Estambul, Trump no respondió más que con evasivas. Su único interés ha sido proteger al líder de facto de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, que tanto la ONU como la propia CIA han vinculado al asesinato.

Arabia Saudí e Israel —el segundo país que visitó Trump— han sido los aliados más estrechos de Estados Unidos durante los cuatro últimos años, hasta el punto de que se ha producido un acercamiento entre ambos (oficialmente, no mantienen todavía relaciones diplomáticas). Los mal llamados “hombres fuertes” no suelen entender ni de ideales ni de sensibilidades sociales: su prioridad es asegurar su propia supervivencia política y cultivar relaciones personales con líderes de talante similar. Inspirado por Steve Bannon, su antiguo jefe de campaña y principal estratega a principios de mandato, Trump ha patrocinado una especie de “internacional iliberal”, incluyendo a países como Polonia y Hungría.

Se ha mostrado dispuesto, asimismo, a pasar por alto las tropelías del presidente ruso, Vladímir Putin. Todo arrancó con las injerencias rusas en las elecciones de 2016, sobre las que la Administración de Trump no ha dejado de cuestionar o tergiversar las conclusiones de la CIA (de nuevo) y del fiscal especial Robert Mueller, tratando de desviar la atención a toda costa. Sería equivocado pensar que Trump accedió a la presidencia por mero capricho de Putin, pero también lo es infravalorar los riesgos democráticos que conlleva la creciente exposición a hackeos y desinformación. Existen indicios de que el patrón se está repitiendo en 2020, y no es de extrañar: Trump ni siquiera ha levantado la voz sobre el reciente envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni, mediante un agente nervioso cuya naturaleza apunta a la implicación del Kremlin.

Cuando le ha resultado conveniente, sin embargo, no ha dudado en enarbolar la bandera de los derechos humanos. El presidente ha denunciado los abusos que se producen rutinariamente en países que tiene en su punto de mira, como Irán, Venezuela y China. Por supuesto, estos abusos merecen una inequívoca y contundente reprobación internacional. Pero invocar los derechos humanos de forma selectiva —algo que, a decir verdad, no es del todo nuevo— resta credibilidad a Estados Unidos, y más cuando el presidente dedica efusivos elogios a líderes tan censurables como el norcoreano Kim Jong-un.

Durante estos cuatro años, la Administración de Trump se ha dejado llevar por obsesiones ciegas, se ha marcado objetivos inasumibles y se ha desviado de patrones lógicos. Además, los valores que se suelen atribuir a Estados Unidos han quedado extremadamente diluidos, cuando no directamente demolidos. Al comparecer por segunda vez ante la Asamblea General de la ONU, Trump bautizó a su doctrina de política exterior como “realismo con principios”. El veredicto es claro: no ha sido ni una cosa ni la otra.

Trump, el transaccional

América comenzará a ganar de nuevo; a ganar como nunca antes.

Dirigir una empresa no es lo mismo que gobernar un país. Sin embargo, el presidente no hace distinciones. Su peculiar modo de entender la política se corresponde perfectamente con su peculiar modo de entender los negocios. Según él, los acuerdos en el ámbito privado tienen siempre ganadores y perdedores, y eso le ha llevado a interpretar también las relaciones internacionales como un juego de suma cero.

Movido por una indestructible confianza en su talento negociador, y apoyado en el peso económico de Estados Unidos, ha buscado subir la temperatura para doblegar la voluntad de otros países. No obstante, ha acabado dándose de bruces con la realidad: lo primero es siempre más sencillo que lo segundo. En el caso de Corea del Norte, las volcánicas amenazas de Trump, seguidas de insólitos encuentros amicales con Kim Jong-un, no reportaron ningún resultado tangible. En el caso del NAFTA (el tratado comercial con México y Canadá), la renegociación que forzó desembocó en retoques muy modestos, hasta que los demócratas exigieron una revisión más amplia a cambio de la ratificación del nuevo acuerdo en el Congreso. En el caso de Israel y Palestina, la estrategia de apretar las tuercas solamente a los palestinos, y de tentarlos con incentivos económicos, imposibilitó que cuajara el “acuerdo del siglo”. Hace un mes, la Administración de Trump encontró un premio de consolación en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel, por un lado, y Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, por otro.

El caso de la OTAN merece un párrafo aparte, ya que ilustra a la perfección el carácter transaccional de Donald Trump. El presidente no es el primero en reclamar a los demás países de la Alianza Atlántica que gasten más dinero en defensa. Pero sí en asegurar que los países cuyo gasto no alcanza el 2% de su PIB “deben dinero” a Estados Unidos. Esta lectura falaz sugiere que a él no le preocupa tanto la salud de la OTAN como una de sus permanentes ambiciones: incrementar las ventas de material militar estadounidense. Cualquier iniciativa de la UE orientada a reforzar su autonomía estratégica y compartir recursos —algo mucho más útil que fetichizar cifras de gastos— ha recibido el rechazo de la Administración de Trump.

Ciertos acuerdos internacionales, por otro lado, son contemplados por el presidente de Estados Unidos como transacciones de las que espera obtener un rédito personal directo, como constata el escándalo con Ucrania que suscitó su impeachment. Las transcripciones que salieron a la luz revelan que Trump propuso un ilícito quid pro quo al presidente Zelenski: desbloquear un paquete de ayuda militar a cambio de que Ucrania investigase, entre otras cosas, las actividades en el país de Joe Biden y su hijo Hunter. Trump fue finalmente absuelto por el Senado, de mayoría republicana.

Mientras acusa a otros de tener conflictos de interés, y dice esforzarse por erradicar la corrupción de Washington, se ha negado expresamente a desligar su presidencia de sus intereses privados. Según una reciente investigación de The New York Times, sus propiedades en Estados Unidos y en el extranjero se han convertido en nodos de una aparente red de tráfico de influencias.

Trump, ¿el efímero?

En muchos sentidos, la de Donald Trump ha sido una presidencia sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Para quienes hemos tenido la fortuna de experimentar de primera mano las muchas virtudes del país, y de tratar con sus extraordinarios diplomáticos, resulta impactante contemplar cómo buena parte de su credibilidad internacional se está derrumbando. La onda expansiva de este derrumbe se ha llevado por delante todo atisbo de confianza estratégica entre grandes potencias, y ha dejado magulladas nuestras estructuras de gobernanza global.

Una victoria electoral de Biden contribuiría a que Estados Unidos recuperase compromisos abandonados, se reencontrase con sus aliados occidentales y redescubriese una política más racional. No obstante, esperar un retorno al mundo de ayer sería tan ingenuo como lo fue esperar que Trump se moderase. Incluso si acaba siendo un presidente de un solo mandato, muchas tendencias que se vienen agudizando desde 2016 —como el mayor énfasis en proteger las industrias domésticas, y las tensiones comerciales y tecnológicas con China— están aquí para quedarse. Y tampoco conviene idealizar el pasado: la polarización llevaba décadas arraigándose en Estados Unidos, y el mundo liderado por Washington nunca fue tan ordenado como ahora se pretende.

Sin embargo, Biden no ahondaría en ninguna de las principales facetas que han caracterizado las políticas del presidente Trump. Por el contrario, una reelección de este último infligiría daños probablemente irreversibles a la democracia estadounidense y a la cooperación internacional, en un momento en que nos enfrentamos a enormes retos globales como la actual pandemia, el cambio climático y la multipolaridad emergente. La única ventaja sería que sus ideas trasnochadas y sus desmanes personalistas ya no nos cogerían por sorpresa. Al fin y al cabo, Donald Trump no necesita que nadie lo retrate. Durante estos cuatro años, lo ha hecho él solo.

Javier Solana fue ministro de Cultura, Educación y Asuntos Exteriores en Gobiernos socialistas y secretario general de la OTAN de 1995 a 1999.

Source link