Víctor Moscoso (Vilaboa, 1936) cree que los estudios de los artistas son una extensión de su mente. Dice esto mientras quita el candado de la vieja puerta de una cabaña de madera que marca la entrada al suyo, anteriormente un espacio de parking. Dentro hay libreros con cientos de cajas amontonadas hasta el techo, a unos cuatro metros de altura. Acumula máscaras africanas, cometas japonesas, carteles de guitarras, muñecas antiguas, banderas de Estados Unidos, entre otros muchos objetos. El sitio lo preside una enorme pintura de una mujer sonriente cabalgando un dinosaurio a rayas, como si fuera un tigre. Es la portada de Run for the Roses, uno de los discos en solitario de Jerry Garcia, líder de la legendaria banda Grateful Dead.

Hay en este lugar, la zona de trabajo de Moscoso, tesoros del ya lejano Verano del Amor de 1967, joyas de diseño de la psicodelia, parte de la historia de la música y fragmentos de una biblia del cómic subterráneo que serían impublicables en los tiempos actuales. Es el universo de tinta creado en su día por este hombre, uno de los referentes del diseño gráfico de San Francisco. Todo permanece guardado bajo una fina capa de polvo. Igual que la memoria de Moscoso, quien a sus 85 años recuerda sus primeros días en su Galicia natal.

—Estábamos mi abuelo Manolo y yo en el campo. Me decía: “Ven para casa, Vitorio, que vai chover”.

La frase, que Víctor Moscoso escuchó antes de los tres años, es la única en gallego que queda en su cabeza, que en esta mañana de principios de noviembre está tocada por una boina. A la altura de la frente, sobre la ceja izquierda, lleva puesto un pin de la cruz roja de Santiago. Recuerda a su madre lavando la ropa en un arroyo. También un flash donde abraza a uno de sus tíos mientras va sobre el lomo de un caballo que recuerda gigantesco. Y una jaula de palomas.

Pero no todo son recuerdos bucólicos. También cuenta cómo un franquista llegó una tarde al bar donde estaba su padre. Sacó una pistola del cinto y le dijo: “Te estamos vigilando, José”. Esto no lo recuerda, por supuesto, pero es la semilla que dio pie al exilio familiar. Semanas después de la amenaza, su padre, quien había nacido en Nueva Jersey y a quien llamaban Cano, diminutivo de americano, emprendió el regreso al nuevo continente. En marzo de 1940 Víctor y su madre se embarcaban rumbo a Nueva York.

Otra memoria: el olor del comedor del Saturnia, el barco con el que comenzaba la aventura americana. “Era la combinación de la gente que bajaba, la comida que servían y un jabón que usaban”, describe Moscoso. “De vez en cuando hay algo que —¡ZUM!— me lo detona”.

Moscoso creció y pasó su adolescencia en un barrio de Brooklyn lleno de irlandeses, puertorriqueños, cubanos y algunos españoles. Su padre pintaba casas con brocha gorda. Su madre era costurera. Recuerda cuando salía de casa e iba manteniendo en equilibrio una máquina de coser sobre la cabeza. “Iba a casa de las señoras ricas, quienes sacaban las revistas de moda de la época, las abrían y le señalaban un vestido: ‘¡Quiero este!’, le decían”. Esos días le dejaron la impronta de un marcado acento neoyorquino que no se ha quitado con medio siglo en San Francisco. También le quedó el cuerpo delgado y enjuto del chaval que corría la milla en 4 minutos y 20 segundos. Solía hacer la carrera hasta el sitio donde se construía el puente de Brooklyn, que era levantado por muchos de los irlandeses de su calle.

Llegó a la Costa Oeste en octubre de 1959 imantado por la magia beatnik que desprendía En el camino, de Jack Kerouac. También por un pequeño movimiento artístico de la zona de la bahía que hacia pintura figurativa con un toque de expresionismo abstracto. Al joven Moscoso le parecía una promesa lo suficientemente atractiva como para abandonar su trabajo de diseñador en una tienda departamental.

El artista se apoya en una larga tabla que sirve de mesa de trabajo. Allí pasaba largas horas, sobre todo a altas horas de la noche. La única compañía se la hacía una radio de baterías. Cuando quería una canción llamaba a la estación para que los pinchadiscos la pusieran. Rememora aquellos días hasta que la idea se desvanece. La mirada se queda fija sobre algo debajo de unas cartulinas. “¡Mierda! ¡Es un porro! Lo había olvidado completamente. ¿Te interesa?”, ríe mientras ofrece el cigarrillo.

“La gente piensa que dibujaba puesto de ácido”, cuenta, negando la leyenda sobre su manera de crear. “Hice uno solo y nada más. Cuando comenzó el viaje empecé a ver las moléculas del papel. Parecía irrelevante lo que estaba haciendo. La pluma comenzaba a atravesar el papel. Era ridículo. No tenía sentido”.

Recién llegado a Oakland, el Ejército intentó enrolarlo para Vietnam, pero Moscoso no superó las pruebas. “La Armada intenta quebrarte para que después ellos te armen como quieran”, dice. La experiencia más importante de reconstrucción, sin embargo, llegaba con el LSD. “Cada vez que me lo tomaba tenía esta imagen de mí mismo en un bloque de escaleras donde se me desprendían mis brazos, las piernas, mi cabeza. Debía armarme nuevamente. Cuando volvía a unirme cambiaba la forma como estaba armado. No era el de antes”, revela. No era durante sino después del viaje cuando comenzaba a dibujar. “Debía compensar mis debilidades”, explica.

Uno de sus primeros carteles, de 1966, tiene una enorme gárgola. Arriba, en grandes letras redondas, están los nombres de los grupos; entre ellos, Big Brother & The Holding Company, la banda de Janis Joplin. Por abajo, el lugar del concierto, el salón Avalon, y la fecha. Todo demasiado convencional. Moscoso lo odia hasta la fecha. “Fue mi mayor fracaso. No me gustó, a nadie. Me sentí herido, pero no me rendí. Me abrió puertas cerrándome otras”, analiza.

El ácido lisérgico le ayudó a ir a contrapelo de lo que aprendió en siete años de estudios en las prestigiosas escuelas de Nueva York, Cooper Union, y de Yale, donde fue alumno del maestro de la Bauhaus Josef Albers. “Fue fácil una vez que descubrí que tenía que romper todas las reglas”, afirma Moscoso. Así fue tachando de la lista las cosas que supuestamente debía hacer: por ejemplo, tipografía legible y no usar colores vibrantes.

De Josef Albers, a quien considera una enorme influencia, aprendió todo sobre la experimentación con el color que, después del ensayo en blanco y negro de la gárgola, se convirtió en uno de los pilares de su obra. “No sabía nada sobre el color. Pensé que era solo pintura, pero para él era algo completamente diferente, algo por sí mismo. El color es como la niebla. Es como pintar con niebla”.

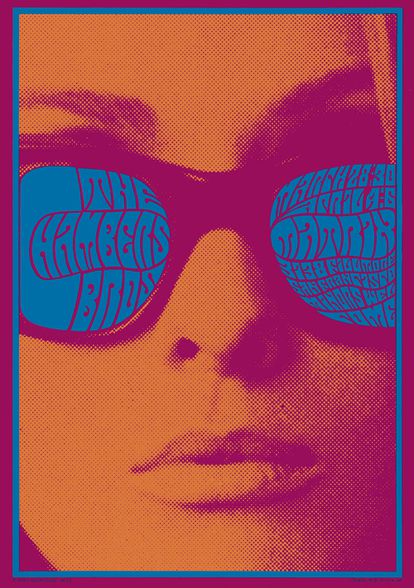

La fórmula le permitió una frenética época de creación en la que hizo más de 60 carteles en unos ocho meses entre 1967 y 1968 para músicos como Jimi Hendrix, The Doors, Steve Miller, The Sparrow (Steppenwolf), Canned Heat y Country Joe & The Fish, entre otros. Le tomó solo dos horas hacer una de sus obras más conocidas, el póster de The Chamber Brothers, que muestra un blowup de una mujer con unos grandes anteojos oscuros en tonos naranja sobre fucsia. En los lentes están escritos con grandes letras azules el nombre del grupo y la información del concierto.

Un día uno de sus colegas y colaboradores, Rick Griffin, se apareció en su casa para mostrarle una obra en proceso. Llevaba la tabla donde estaba dibujando.

“A este póster le voy a poner letra psicodélica que no diga nada”, le dijo Griffin. “Siempre hacíamos que fuera difícil de leer, pero esta vez iba a ser imposible”, explica Moscoso. Él le sugirió a su amigo añadir una imagen del artista. “Tomé un pedazo de vidrio y lo puse sobre su rostro, y comencé a dibujar con un lápiz de cera”. La cara se funde en una mariposa sobre un cielo estrellado. La información legible estaba encerrada en un pequeño globo en la esquina inferior derecha. Era para el mismísimo Chuck Berry. “Mierda, tío, era para uno de los reyes del rock, pero eso te demuestra dónde estábamos. No nos importaba que fuera para él”, cuenta Moscoso, que tiene en su estudio una fotografía de Griffin. Su colega murió en un accidente de motocicleta en 1991.

Una de las obras más conocidas de Víctor Moscoso la hizo en 1973 para Herbie Hancock. El jazzista le había contado que estaba haciendo un proyecto donde mezclaba música africana con electrónica. Moscoso talló una gran máscara en madera de balsa y apareció con ella y un fotógrafo una mañana en la que la banda ensayaba. “¿Qué carajo es eso? ¿Nos harás vudú?”, le preguntaron cuando entró a la sala. Así nació el rostro de Head Hunters, uno de los álbumes de jazz que más ha vendido.

Moscoso pasa página velozmente cuando habla del ocaso del Verano del Amor, un momento que llegó a su fin cuando el éxito de las bandas trajo consigo a los sellos discográficos, que comenzaron a imponer sus condiciones y a los artistas para el arte de los álbumes. Cuenta que de muchos de los derechos de sus carteles lo despojó un manager de la sala de conciertos Family Dog, quien puso las obras a su nombre. Varios años después, en los ochenta, Moscoso y otros cuatro referentes de la psicodelia —conocidos como The Big Five (Alton Kelley, Griffin, Wes Wilson, Stanley Mouse y él)— fueron a los tribunales para intentar recuperar los derechos. El juez le dio la razón al empresario. “No compres el rollo ese de paz y amor. Nuestro dinero fue robado. A ese juez no le gustaban los artistas. Una cosa que nos dijo y nos destruyó es que no sabríamos qué hacer con los derechos. Tenía el concepto de que éramos unos freaks y no sabíamos nada de los negocios”, recuerda.

Si el Verano del Amor tuvo un final amargo, 1968 fue prometedor en el Haight-Ashbury, el barrio en ebullición entonces en San Francisco. En febrero, Moscoso y su esposa, Gail, se encontraron en la calle al colega dibujante Robert Crumb, quien estaba repartiendo una revista de sus viñetas, Zap Comix. Para el segundo número, lanzado en julio, The Big Five ya estaba publicando en lo que se convirtió en una historieta de culto.

Moscoso llevó entonces al mundo del cómic el desafío a las reglas que lo había hecho famoso como diseñador. “En los cómics eliminó el guion, los diálogos y los personajes, lo que podríamos considerar los elementos esenciales. Y así abrió el campo narrativo de las historias gráficas”, explica David Carballal, el curador de Moscoso Cosmos, la retrospectiva del gallego realizada por la Fundación Luis Seoane de A Coruña y que se puede ver en el Musac de León hasta el 20 de febrero y del 4 de marzo al 12 de junio en el Centro Niemeyer de Avilés. “Cualquiera que busque respuestas no convencionales a determinado problema, no solo en el ámbito de la creación visual, puede encontrar en la obra de Moscoso un motivo de inspiración”, señala el comisario.

Después del chasco de derechos con los carteles, Crumb y el resto de dibujantes hicieron de Zap un proyecto que protegiera el arte. “Es lo más democrático que hemos hecho”, dice. Se pagaba a cada dibujante un 20% de royalties por cada página que dibujaba. Ingresabas más si hacías la portada o los forros. El modelo funcionó y la revista, que solo costaba 50 centavos, se convirtió en un símbolo de la contracultura. Tuvo varias ediciones, que no estaban sujetas a la periodicidad ni a la publicidad, solo al flujo creativo de sus artistas, que poblaban las páginas de historietas que hoy encenderían todas las alarmas por ser consideradas racistas, sexistas, radicales y pornográficas. “Hicimos lo que quisimos. Fuimos rebeldes con una gran libertad. Hicimos algo muy bueno haciendo algo muy malo”, sentencia Moscoso, el único vivo entre los originales junto a Crumb y Stanley Mouse.

El último número llegó en 2014. En él Moscoso hizo un guiño a España, una tierra en la que no ha puesto pie en décadas y adonde no ha podido ir a ver su exposición por la pandemia. La contraportada del Zap #14 es un tributo a Las meninas, de Velázquez, donde el artista inserta a uno de sus personajes, un tintero llamado Blobman. Sobre los personajes hay una sola palabra: “Adiós”.