Hoy parece impensable, pero hubo un tiempo que Lou Reed no era considerado uno de los grandes. De ser visto a ojos de todos, más allá de estrechos colegas de profesión, como lo que es: un gigante del rock. Quizá su más deslenguado y feroz gigante, un auténtico artista intrépido que desde sus años en la Velvet Underground se podía codear a la altura de los magnos creadores de la música. Ese tiempo eran los años ochenta, cuando el contradictorio e imprevisible compositor carecía de un merecido espacio en el panteón del reconocimiento popular.

Es algo que el propio Reed rumiaba en silencio en aquellos años mientras participaba en galas benéficas y eventos varios. Uno de ellos fue determinante: la fiesta en honor a Bob Dylan por sus logros artísticos que le dedicó en noviembre de 1985 el Whitney Museum de Nueva York. Reed acudió, pero, rodeado de otros invitados como Pete Townshend, David Bowie, Billy Joel, Roy Orbison o Yoko Ono, se sintió incómodo. ¿Por qué él no tenía ninguna distinción de estas características? ¿Por qué los grandes iconos de la era del pop, como el propio Dylan, John Lennon, Paul McCartney o Keith Richards, gozaban de un reconocimiento general y él era ignorado?

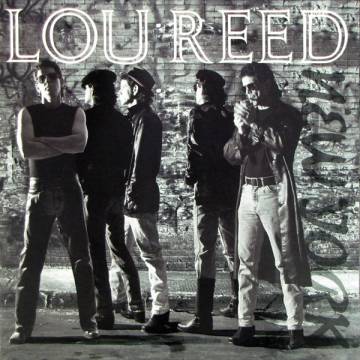

El retratista de los bajos fondos neoyorquinos era admirado e influyente hasta el punto de haber inspirado toda una estética en la década anterior que derivó en el punk neoyorquino y en la nueva ola musical hasta el nacimiento del indie, pero la alta cultura le tenía arrinconado. Un disco sirvió por acabar con eso: New York, publicado en 1989. Una obra que ahora se reeedita remasterizada con material inédito en estudio y directo. En total, 26 canciones inéditas de estudio y directo rescatadas del Lou Reed Archive, así como un DVD con un concierto de la época descatalogado desde hace años.

Puede que sea mi disco favorito de Lou Reed, aunque, como pasa con todos los grandes creadores, esta sentencia de “disco favorito” termina por ser una trampa. Siempre hay un disco favorito dispuesto a ser sustituido por otro. De cualquier manera, New York siempre es una obra maestra incontestable. Un álbum con el que su autor no solo rompió ese techo de cristal con respecto a su reconocimiento popular, sino que además volvió a ofrecer nuevas aristas emocionales sobre el universo de Nueva York. Su universo.

Existen dos tipos de Nueva York: el de las películas, las novelas, las obras teatrales y las canciones y el de Lou Reed. Este último es duro y crudo pero real como esa voz mortífera con la que escupe versos descarados y dispara riffs punzantes en sus discos. Es un Nueva York fuera de figuración. En palabras del propio Reed cuando salió el álbum: “Faulkner tenía el sur de Estados Unidos; Joyce, Dublín; yo tengo Nueva York y sus alrededores”. No era tonto Lou comparándose con Faulkner y Joyce. ¿Quién mejor para valorarse que uno mismo? ¿Quién mejor para decirles a todos que lo suyo estaba a la altura de la gran cultura, alta cultura o como quiera que se diga en los ministerios, despachos gubernamentales, círculos literarios, museos y comités de premios nacionales? Como quieran que lo digan en The New York Times, que recibió el disco diciendo que “ya era hora de empezar a tomarse en serio a Lou Reed”. Se lo tomaron, más allá de que las ventas fueron fabulosas.

Engreído como todo artista que se sabe muy bueno, ambicioso como todo genio, implacable como solo era el autor de Transformer y Berlin, Lou Reed, cuya aspiración de escritor siempre le acompañó, se ponía en el lugar que quería estar, aunque siempre hubiese sabido moverse como un gurú del underground. Con el telón de fondo melancólico del sida, este Nueva York es distinto al microcosmos de chulos, putas, drogas y nocturnidad salvaje que había moldeado en anteriores obras. En New York late un deseo literario nuevo con un Reed sin grandilocuencia, trazando las canciones como pequeños cuentos, viñetas duras y certeras de una ciudad bajo asedio, muy empobrecida, con la delincuencia disparada y repleta de adolescentes fanáticos, mujeres maltratadas, inmigrantes explotados y predicadores racistas. O en otras palabras: mostrando cómo la república independiente de Nueva York como resistencia a la era Reagan había sido un fracaso.

En los ochenta, esos años fatales para el rock, existen dos Nueva York: el de Public Enemy y el Lou Reed. El del hip hop imparable, de orgullo negro y combatiente, y el del rock seco, urgente e inclemente de Lou Reed, su gran observador blanco. Jonathan Cott, uno de los mejores críticos musicales estadounidenses, sentenció: “Este disco de Lou Reed consigue que, a su lado, Desolation Row de Bob Dylan parezca una excursión de fin de semana a los Hampton”. Cierto: New York tenía avaricia, hipocresía, fealdad, corrupción… y mucha verdad.

Como una vez le leí al colega Rafa Cervera, Reed tenía la virtud de “mostrar los infinitos colores que tiene la verdad”. Aquí sacó una nueva paleta. La paleta creada por el gran pordiosero de Nueva York queriendo ser visto y tratado como Dylan, como uno de los grandes, como el coloso musical que era y que terminó siendo. Como Lou Reed, príncipe de los desarrapados, poeta del rock.